Où commence le poème ? Où finit le silence ? La frontière

a-t-elle tellement d’importance quand, la plupart du temps, le second fait

partie intégrante du premier pour ne pas dire que celui-ci est créateur –

fauteur – de celui-là ? Silence géniteur du poème qui, à son tour,

engendre un nouveau silence enrichi d’une parole prophétique. Plus même,

puisque cette réflexion sur la manière de dire se double à certaines occasions

d’un véritable mode de réappropriation de l’espace dans lequel se déploie le

texte. Que cet espace soit infini ou qu’il se cantonne à un modeste recoin du

quotidien n’a en l’espèce aucune importance quand l’un vaut l’autre dans une

sorte de va-et-vient permanent de l’esprit et de la conscience tantôt vers

l’illimité, tantôt vers le plus secret du moi intime. On retrouve là comme un

écho de la respiration qui, liée au souffle poétique, rappelle l’inscription

permanente de l’être dans l’univers.

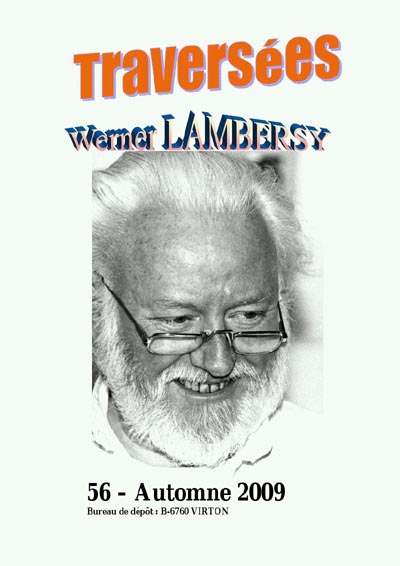

Pour ainsi dire, presque exclusivement centrée sur la poésie, l’écriture

de Werner Lambersy oscille entre textes courts et pièces de plus longue

haleine. Souvent lacunaire, détaché de la syntaxe, jouant sur la disposition

des mots, ponctué par quelques proses, l’ensemble rend compte d’une démarche personnelle

que l’on pourrait inscrire dans la modernité si le terme n’était pas suspect et

obsolète dès qu’on l’a prononcé. L’écrivain lui-même se présente comme un amateur éparpillé.

Sans doute, ne nous appartient-il pas de développer ici trop avant la biographie

du poète tant il est vrai que l’exploration de cette dernière ne présente qu’un

intérêt secondaire pour une lecture de l’œuvre. Il n’est toutefois pas

indifférent de rappeler que, né le 16 novembre 1941 à Anvers, Werner Lambersy

avait à peine un an quand il a quitté le grand port scaldien pour s’installer,

avec sa mère, à Bruxelles. Son entrée dans la vie active en 1962 comme

représentant commercial pour diverses firmes l’a conduit à effectuer de

nombreux séjours à l’étranger (Canada, Chine, États-Unis, Inde…) reflétés par

le contenu de son œuvre traduite en une vingtaine de langues. Ces différents

séjours furent aussi l’occasion de rencontres déterminantes et notamment avec

l’écrivain bengali Lokenath Batthacharya. Installé à Paris en 1983, après un

second mariage, l’écrivain est devenu dès 1985 responsable de la promotion des

Lettres belges à Paris, il est resté à ce poste jusqu’en 2002.

Certes, l’œuvre de Werner Lambersy est abondante, mais encore sa

prolixité confond autant au moins que la pluralité de formes qu’elle emprunte.

C’est même d’ailleurs sur l’alternance entre textes longs et courts pour ne pas

dire entre proses poétiques et séquences plus lyriques que se forge une partie

du parcours. À l’évidence, si les premiers recueils faisaient usage d’une

écriture condensée, les choses ont rapidement changé pour passer à des versets

plus denses.

Le volume et la forme du poème, pour ne pas dire son agencement et son

organisation, tiennent ici un rôle aussi grand que le contenu lui-même.

Semblable occupation de l’espace suppose une reconnaissance préalable de

celui-ci. Grand voyageur, Werner Lambersy a noué, on l’a dit, de nombreux

contacts avec des poètes de partout. Ses titres témoignent à l’envi de ces

connexions multiples. Ainsi, ces Komboloï

(petits chapelets que les Grecs égrainent inlassablement davantage comme

passe-temps que par réel esprit de dévotion) associés, dans le même recueil,

aux Chànd-Màlà (fleurs découpées dans

la moelle du roseau utilisées comme offrandes en Inde) : cette mise en

commun de deux cultures éloignées rend compte d’une démarche plutôt

universaliste qui pousse ses explorations du Japon à l’Amérique et du Maroc à

l’Australie. On le voit encore dans Géographies

et mobiliers (qui traite aussi du resserrement de l’écriture et de

l’équilibre de la danse) et surtout dans Maîtres

et maisons de thé, un recueil indexé sur la cérémonie du thé japonaise et

considéré par beaucoup comme une pièce majeure de la littérature belge

contemporaine. En fait, le travail de lecture et de commentaires sur une telle

écriture peut sembler bien téméraire quand, une fois de plus, Seul / Le poème est tout le poème (Journal

d’un athée provisoire). Il n’en reste pas moins que des éclairages, même

imparfaits, donnent un relief, parfois utile, parfois inattendu, à ce qui

devrait aussi se parcourir dans la solitude réflexive.

Une interrogation liminaire peut surgir ici à propos de l’inscription

physique de l’auteur dans le paysage littéraire et à propos de son lien

particulier à la

francophonie. Bien sûr, toute l’œuvre de Werner Lambersy est

écrite en français, néanmoins lui-même nuance un peu les choses : Les affects, la métrique, le souffle,

l’imagerie sont du Nord, dit-il, mais

la réflexion du Sud et mon penchant naturel : la Chine et le Japon -

la mystique laïque de partout (correspondance avec l’auteur). En tout cas,

il se veut libre de toute influence et entend échapper aux cénacles des microcosmes littéraires de la francophonie et

des milieux germanopratins (correspondance avec l’auteur). Bien que

l’écrivain soit issu d’un milieu néerlandophone, le choix de la langue apparaît

pour lui en priorité comme un acte de résistance

et d’antifascisme. Son roman Anvers ou

les anges pervers peut ainsi se lire comme une déclaration d’amour à sa

ville natale, mais aussi et d’abord comme une prise de position sur la question

linguistico-culturelle d’une brûlante et pénible actualité dans le débat

politique belge.

Si, lorsque, prenant précisément comme exemple l’installation de Werner

Lambersy à Paris, Marc Quaghebeur écrit, dans ses Balises pour l’histoire des lettres belges, qu’il ne peut sortir de

l’horizon belge qu’un nouvel académisme

ou un nouvel exil, l’intéressé estime au contraire que désormais la poésie

francophone contemporaine a dépassé le passage obligatoire par Paris (ou

ailleurs) pour être présente au monde.

Quoiqu’en 1995 l’Académie royale de

langue et de littérature françaises de Belgique ait couronné Werner Lambersy

par le prix Auguste Michot (destiné aux écrivains belges d’expression française

attachés à dépeindre des réalités flamandes) qui, faute de candidats, n’avait

plus été distribué depuis 1977, son rapport aux

lettres belges n’en apparaît pourtant pas des plus évidents. Plus largement, fasciné par les écritures orientales, les calligraphies

chinoises et arabes, Werner Lambersy s’avoue

d’abord sensible aux poètes de sa génération : Pierre Dhainaut, Jacques

Izoard, Fernand Jacqmin, Ludovic Janvier… mais aussi aux anciens Grecs et

Latins sans oublier quelques grandes figures telles Pessoa, Michaux,

Kazantzakis, Jabès… Pas étonnant dès lors qu’il revienne souvent à l’idée d’une

poésie jamais neuve, toujours comme un écho allant répétant ce que d’autres ont

dit avant : Un jour / Quelqu’un écrira / Ce poème / Le même / Et le croira neuf (Rubis sur l’ongle).

Souvent

on observe chez lui une opposition entre le microcosme du corps et le

macrocosme dans lequel ce corps s’inscrit. Dès le départ aussi, voici les cinq

éléments qui consolident cette vision pour ainsi dire panoramique des choses et

les cinq sens évoqués sans trop de retard. Rien ne sert pourtant de mettre le

monde en ordre quand la passion du dire

poétique se montre plus forte que la raison et vise plus haut que les

explications quelles qu’elles soient : Je

ne sais pas vivre / Mais je vis (Conversation à l’intérieur d’un mur). Et

pourquoi trop raisonner sur l’écriture quand il s’agit surtout de constater

qu’elle nous plonge dans une sorte d’état hypnotique et hors des contingences

temporelles ? L’art est peut-être la seule porte de sortie pour échapper à

ces contraintes : Tutoie l’éternité

/ L’éternité est un instant né / De l’art (Effets du facteur éolien de l’art). Du coup, le poème – on peut

englober en lui toutes les autres formes de créations - fournit la béquille sur

laquelle échafauder une fragile reconstruction du réel ou du rêve éveillé qui

en prend la forme : le canal / D’eau grise / Où rêver / Quand presque

/ Rien / Prend toute la place (Chroniques

d’un promeneur assis). Dans toute cette agitation, des petits chefs-d’œuvre

isolent leur perfection comme autant de moments uniques insérés entre des parenthèses bienveillantes, coincés entre les tôles bleues et boulonnées de la

nuit (Anvers ou les anges pervers).

Volontiers, l’écriture lambersyenne mélange les registres et ne rechigne

pas à faire usage d’un vocabulaire parfois exotique, rare, technique ou

scientifique. À l’occasion, dans ces phosphorescences

de poissons bathyscaphes (Architecture

nuit), ce sont des animaux disparus ou méconnus qui servent de points de

départ à tel ou tel aspect de la démarche. Dans le dernier recueil cité, on

pourrait ainsi s’arrêter à l’œuf de

dronte d’un soleil qui s’enfonce

infécond dans la mer, sans parade nuptiale ni salut d’épithalame. Le dronte, c’est l’autre nom du dodo, cet

étrange oiseau incapable de voler que l’on trouvait à l’île Maurice et qui fut

exterminé au XVIIIe siècle. Ramené à son point initial - l’œuf et

tout ce qu’il suggère -, le volatile est immédiatement associé à la disparition

et par les circonstances historiques et par le texte même qui fait état, dans

un élan qui dépasse le simple cycle quotidien, de la fin du soleil. Naissance

et mort sont ainsi réunies dans cette manière d’avertissement où l’espèce

disparue par la faute humaine est évoquée pour que, établis sur cet exemple, nous

puissions assurer notre propre passage de la nuit du grand Nord. Cette image de l’oiseau effacé, éradiqué sans

espoir de retour, s’accompagne d’ailleurs d’un évanouissement des rites et des

incantations qui, en principe, devraient saluer une aspiration à l’union et à la procréation. En ce

sens, et les comportements naturels innés et les formulations inventées par

l’organisation sociale – les épithalames

– lui sont refusés.

Dans

le titre d’un article qu’il lui a consacré pour la revue L’Arbre à Paroles, Pierre Dhainaut a

parfaitement résumé le parcours de Werner Lambersy : Du cri au chant. Il ya bien, en effet, à la base de cette écriture

une blessure de l’enfance à laquelle il ne paraît pas possible d’échapper sauf

par l’issue de secours providentielle que constitue la démarche poétique. Sans

rouvrir ici le dossier stérile et parfois secondaire de la source de la

création littéraire, on ne peut guère qu’arriver à cette conclusion, non d’une

écriture thérapeutique, mais surtout d’une parole au-delà d’elle-même dans le

prolongement des psalmodies et des formules dont le premier son se perd dans la

nuit des origines, c’est-à-dire quelque part en dehors du temps régulier.

Chez

Werner Lambersy, d’ailleurs, toutes les époques se mélangent comme toutes les

cultures, toutes les influences : le

porteur du bâton kyosaku (bâton avec

lequel le maître zen peut revitaliser le corps du méditant qui le lui demande)

côtoie pour la cause les hexamètres dactyliques ou encore la figure de Farid-Ud-Din Abu Hamad Mohammad, l’apothicaire,

un poète mystique persan des XIIe-XIIIe siècles. Outre

une image du monde comme il est

quand, en fait, tout se confond dans un magma incessant dans lequel seuls la

perception et le langage qu’on lui applique autorisent des distinctions

virtuelles, derrière ce brassage permanent, on peut déceler une tentative

d’approcher l’universel. Que cette tentative n’ait aucune chance d’aboutir

n’offre d’ailleurs qu’une importance relative quand, bien entendu, c’est

l’approche en tant que telle qui compte.

On

constate dans cette mise en retrait du temps comme une reprise en main de sa

liberté totale par rapport aux échéances y compris l’ultime : écrire, rappelle aussi Pierre Dhainaut, en première ligne, c’est

« démourir », passer de la mort du mot pour ouvrir l’espace inédit

dont l’écriture sera la

découverte. L’écriture apparaît donc résolument comme une réponse

à la mort. En

outre, Werner Lambersy ajoute qu’il convient de consentir à mourir

et même que la mort est posée comme la mi-temps

/ pour apprendre / les règles du jeu (Journal d’un athée provisoire). Contournant le trou définitif de la

tombe, voilà, du même coup, la créature tourner autour de l’orifice originel,

mort et vie se retrouvant dans ce mélange d’éros et thanatos qui contribue à

l’impression d’une trace qui, en même temps, est un effacement. Démarche

palimpseste en somme dont le lieu n’a de

lieu qu’avec le nom qu’il porte pour un autre (Maîtres et maisons de thé). Chute et élévation, enfoncement et

érection se présentent de concert pour baliser un trajet qui est à la fois

indication de destination et absence de chemin vers ce rien à quoi consent le mot (Géographies et mobiliers).

En

somme, il s’agirait d’écrire pour se perdre et, dans le même élan, éviter de se

perdre grâce au fil conducteur de la seule écriture. Boomerang impitoyable, la

question du « pourquoi » de l’écriture revient souvent et suppose au

moins qu’il convient d’échafauder une démarche hors tout système : La beauté doit rester une genèse qui

surprend. Ecrire un poème, c’est sortir de l’impensable comme on sort d’un

coma, et rien n’est jamais perdu tant qu’on désire cette chose qu’on ne peut

posséder, acheter ni vendre nulle part (Manifeste

naïf).

Certes, l’écriture répond d’abord à un pur jaillissement comparable à

l’envol de l’oiseau et, certes, elle constitue une force originelle qui donne

une chance / de tout recommencer (Géographies

et mobiliers), toutefois, elle n’en reste pas moins la trace de ce qui Peut-être

un office plus grave vers l’obscur

(Quoique mon cœur en gronde). Résolument, les textes de Werner Lambersy se posent

face à tous les drames de notre époque : le capitalisme débridé, la

violence, le manque de communication vraie... C’est que, chez lui, il y a de la

révolte contre l’abominable folie meurtrière des hommes à laquelle seules la

parole et la chance de l’amour proposent une réponse possible, à moins qu’il

n’y ait pas de réponse / et pas de repos non plus (L’horloge de Linné).

Hanté par la vision constante d’un univers où tout se délite, le poète a

le don des images qui mêlent extase du chant et aveu de son

insignifiance : C’était un soir

d’harmonica / Sur le vieux pont

rouillé / Du pétrolier géant des

ténèbres / Et l’homme comptait pour

peu / Dans le nombre d’étoiles (Coimbra ou l’antiphonaire d’Orphée). À

l’inverse, Werner Lambersy ne recule pas devant certaines notes très

terre-à-terre, très prosaïques, qui se heurtent à des images hallucinées d’une

société guidée par le seul profit : Aux

jeunes, on promet richesse et gloire, le temps qu’elles servent à l’argent

(Manifeste naïf). La crise mondiale

actuelle ne donne-t-elle pas une étrange corroboration à cet

avertissement ? Au-delà, il faut toute la force des éléments naturels et

une grande complicité avec eux pour s’affranchir des dictatures économiques ou

militaires. Ainsi, cette scène : Place

Tian Men / Et le vent qui ne marche

pas / Au pas (L’arche et la cloche).

Dans la même veine, on notera des approches plus ludiques, proches

parfois de la fable ou des épigrammes : Hier, cheveux jaunes, dents / Blanches

// Aujourd’hui, cheveux blancs / Dents jaunes (Pays simple). On relèvera aussi les nombreux aphorismes qui

parsèment le trajet : Les peuples du

Livre feraient mieux / De relire le

livre des peuples (Journal par-dessus

bord).

S’affirmant fantasmatiquement né à

Auschwitz / de parents juifs / anonymes et disparus dans l’enfer (Journal d’un athée provisoire), Werner

Lambersy, qui n’avait que quatre ans à la fin de la guerre, a connu un rapport

aux événements qui s’est surtout édifié au travers de témoignages familiaux.

S’il fait parfois appel à la figure maternelle (Noces noires), le trajet personnel revient plus souvent de façon

claire, surtout dans La toilette du mort,

à l’image du père dont l’engagement volontaire dans les SS et les positions

politiques radicales ont entraîné une rupture irrémédiable avec le fils. Qu’il

soit rapproché d’Ezra Pound n’a rien pour surprendre étant donné que les deux

biographies offrent des similitudes certaines quant aux erreurs de choix

politiques même si le parcours du second connaît un amendement quand le premier

se ferme irrémédiablement. S’attachant à l’examen des deux figures ainsi

réunies, le poète Otto Ganz précise combien la conscience postérieure fut bien

différente ; deux positions utopistes – même si l’utopie n’excuse rien –

dont l’absurdité ou l’horreur révélées par l’histoire pesèrent sur les épaules

de tout qui en hérita.

Attaché à la mise en lumière de bien des ressorts motivants campés en

amont de la création, La toilette du mort

établit un bilan sur des relations conflictuelles extrêmes et amène l’auteur à

rassembler les maigres indices à sa disposition pour tenter de comprendre et

inventer le passé dans le sens archéologique du terme – l’amener à la conscience. En ce

sens, la langue se place, avec d’autres choses, au centre du trajet de

reconstruction. Ainsi, celui qui

n’aimait pas qu’on le commande en / français était-il par ailleurs Interprète sur la Red Star / d’Anvers / où il propose des éléments / d’anglais

/ aux émigrants / de l’Est. Plus loin, il est question de ce père déçu / qui renie / son fils / parce qu’il préfère la langue / de Michaux / Genet Verhaeren Tchicaya. Semblable énumération rend bien compte,

d’une part, de l’attachement de Lambersy à la langue française et, d’autre

part, aux littératures qui en sont issues. Plus largement cependant, cette toilette très personnelle se retrouve

dans d’autres livres et passe par le retour permanent à toute l’horreur d’un

siècle qui pourrait n’être qu’un prélude du pire : La voie peut rester sans issue (L’horloge

de Linné), même si, à la fin, on laisse, malgré tout, une possibilité de

pardon et d’amour - de cela qui veut la

mort de la mort comme il le note dans le Journal d’un athée provisoire.

Ce dernier recueil s’inscrit dans la quête douloureuse du passé et prolonge

encore l’image dont nous faisions état plus haut : j’avais dix ans / quand je

suis né à Auschwitz / j’appelais Nuit

mon père / et Brouillard ma mère

/ tu avais purgé / ta peine d’engagé volontaire / à la Waffen SS…/… je n’aurai de l’enfance / que

ce trou noir / dont tu semblais

encore / porter l’uniforme / ténébreux. Outre la référence aux

tristement célèbres Nacht und Nebel

des criminels nazis, on retrouve ici toute la quête douloureuse du passé dans

lequel on ne peut échapper à la zone la plus sombre de l’enfance trahie par les

erreurs paternelles qui constituent un héritage dont il semble impossible de

faire l’économie.

Bien que, souvent, il y ait chez celui qu’Henry Bauchau appelle le grand phoque blanc un ton très

assertif, proche de l’ascèse, sa poésie tente d’exprimer l’inexprimable,

d’apporter une réponse aux vrais problèmes et de donner une possibilité de sens

quand il y a si peu d’occupations de ce

côté de la frontière (L’horloge de

Linné).

Parmi les thèmes récurrents, voire obsessionnels, on épinglera les rites

et les incantations. Pour Werner Lambersy, qui pourtant se veut aujourd’hui

définitivement athée, on peut parler d’une méditation appuyée sur les mystiques

de toutes natures, mais surtout orientales. Ainsi, écrit après un voyage de six

semaines en Chine, le recueil L’arche et la cloche est-il marqué par

la tradition taoïste. La cloche jaune

y évoque la note-étalon émise par un bambou coupé de façon rituelle : déjà

on voit ici la pérennité de ce qui s’inscrit au départ pourtant dans l’éphémère.

Bien entendu, cette exploration d’un azimut précis n’hésite pas à se

renforcer, on l’a dit, d’approches empruntées à d’autres symboliques. La notion

de péché originel est par exemple exploitée dans L’horloge de Linné, quand le texte affirme : Les dieux / Pour te punir / Ont fait de

toi leur égal. On retrouve dans cette sentence l’étrange paradoxe d’une

punition par une élévation du niveau de conscience comme, dans l’histoire

biblique, le fait de goûter au fruit de l’arbre de la connaissance a entraîné

la mise à l’écart d’Adam et Ève qui, dès qu’ils détiennent le moyen de faire la

part des choses entre le bien et le mal, perdent leur innocence primitive pour

devoir assumer leur destin propre en fonction d’un libre-arbitre désormais

prépondérant sur toutes les prescriptions inscrites dans les gnoses divines.

Retournant aux rites des origines, dressé devant un temple vide où il

attendrait quelque chose d’absolument neuf, Werner Lambersy s’attarde

volontiers aux mots et aux sens qu’on leur distribue et pour lesquels

l’univocité semble toujours redoutable comme l’est aussi le monothéisme.

Souvent, procédant à un état des lieux des religions, on s’interroge dans ces

pages sur la présence ou l’absence de Dieu et, plus avant, sur sa stricte

valeur marchande : Laisse-moi croire

que tu n’es pas là / Car qui es-tu au

fond des hommes / Pour qu’ils te

prient l’arme en main // Et

t’encensent du pet nauséabond / De l’or (Journal d’un athée provisoire).

Dieu n’est somme toute dieu que parce qu’on le considère comme tel, il

prend sens tant qu’on lui en donne un. Et d’ailleurs, peu importent les

formules quand c’est finalement l’habit dont on vêt les mythes successifs qui

comptent même s’ils s’habillent d’un silence seul susceptible de leur conserver

une valeur justifiée par le mystère qui, de ce fait, les enveloppe : Mais ils étaient des chants / Et des dieux / Parce que personne ne les / Voyait

(Achill Island note book). Du coup,

résurrection à sa manière, on n’est pas étonné de découvrir une poétique de la

renaissance et de l’effacement. Silence et solitude font partie intégrante de

ce repli permanent qui réfléchit aussi sur la mort : la mort / comme le poème

/ passe par-là où l’on ne peut / qu’être seul (Journal d’un athée provisoire). En parle-t-il du silence, du vide

et de la mort ! Et même du néant

/ Qui ne dit rien du nœud / Qui le contient (Quinines). Ce rapport au vide et à la transcendance suppose un

regard particulier sur l’univers et sur le temps dont il n’est guère utile de

rappeler la marche inexorable vers une perception dont l’impression de ténuité

exponentielle tient avant tout à l’aune relative avec laquelle on la

mesure : fait c’est fait tu

commences et c’est déjà fini libre d’être écrit (Maîtres et maisons de thé).

L’éphémère tient une place prépondérante quand la poésie se révèle le

moyen pour donner une assise prolongée à ce qui passe : seul compte l’état de grâce de sa présence

[en l’occurrence un oiseau] avant le

grand coup d’éponge de la nuit (L’horloge

de Linné). Précisément, on sera aussi sensible à l’image de l’horloge,

fût-elle de Linné - une expression qui évoque un jardin où les différentes

espèces de fleurs marquent par leurs ouvertures successives les heures du jour.

Cette présence constante des aiguilles et du cadran ne se limite pas au seul

« problème » du temps, mais elle remet aussi en cause l’approche

mesurée et par nature mensongère des choses, question de lexique imparfait.

Mettre des repères dans ce qui se place hors tout cadastrage possible semble à

la fois le corollaire logique et l’exact opposé de la poésie dépourvue, quant à

elle, de toute contrainte mais contraignante en même temps quand, par ses

règles propres et mouvantes, elle enferme en entendant libérer.

Chez Werner Lambersy, on croise sans cesse l’impression d’un provisoire

qui, seul, est amené à durer, présent perpétuel auquel on est constamment

rivé : mais est-ce bâtir quand les

plans se défont au fur et à mesure (Maîtres

et maisons de thé). Dans la foulée, l’écrivain ajoute d’ailleurs que l’instant est la seule éternité à notre portée (Corridors secrets). Le dur

désir de durer prend ici une force neuve quand il se présente à la fois

comme une impossibilité et une sorte d’effraction : Vieux mur / Dont la seule

violence / Est de durer (Le déplacement du fou). À l’identique,

le poème semble toujours à venir et ne peut somme toute s’édifier que dans

l’absence, que dans ce Vide / Où fourrer la langue (Tombeau pour Jacques Zabor). Comme le

mot ne fait que se prononcer pour mieux disparaître, la mort même de la langue

est la condition de sa venue au monde : le poème / est la mort de la

mort (Journal d’un athée provisoire).

En ce sens, liée au fondement de maintes pensées religieuses, la parole paraît

essentielle et il y a une urgence vitale à s’en libérer : L’âme, la parole ni le silence ne sont à

garder sans dommage, pas plus que l’air, l’urine, l’excrément, le mensonge,

rien qui pourrisse, devienne putride, entraînant tout le reste, car il faut

expulser, renoncer (Architecture nuit).

Renoncer : voilà peut-être le premier objectif du poète qui

comprend combien ce renoncement au monde - et à soi-même - constitue aussi la

seule manière de le conquérir. Détaché de tout, n’en renouera-t-il pas mieux

avec l’essentiel ? Le désir premier serait dès lors de ne plus rien

désirer.

L’urgence à se défaire de la parole paraît en outre d’autant plus grande

qu’il ne reste que le poème pour croiser

au-dessus de la nuit et du néant (Architecture

nuit). Avec cette écriture qui voudrait ne pas se soucier de ses traces, on

est sans cesse amené à faire place nette, à dégager le terrain pour mieux

écarter les détails et à percevoir l’essentiel, pour mieux éviter tout

fractionnement qui empêcherait une vision globale. Dans Coimbra ou l’antiphonaire d’Orphée, on se place ainsi à un point de

vue cosmique qui mêle paysage réel et vision sidérale, information scientifique

et références mythologiques.

On a souligné à plusieurs reprises la place tenue par le sacré dans ce

panorama. Il faut toutefois préciser que l’approche du sacré se fait par le

biais d’images quotidiennes. Contemplant les objets les plus ordinaires avec

une fascination propre à la méditation chinoise ou plus largement orientale,

Werner Lambersy travaille à la manière d’un peintre ou d’un architecte, c’est

bien le moins, quand il bâtit sa demeure virtuelle. À ce titre, s’appuyer, par

exemple, sur une maison – de thé en particulier - semble significatif, puisque

celle-ci constitue le lieu de l’intimité où habiter le monde, mais aussi le

lieu de l’accueil pour lequel la cérémonie tend précisément un cadre ad hoc, le lieu physique de l’initiation dit Vincent Engel. À la fois, la

maison s’avère le symbole de l’universel qui, par un chemin bien balisé, mène

vers un point précis, mais elle figure aussi l’homme même amené pas à pas vers

le plus secret ou, précisément, le plus intime. En l’espèce, l’initiation

correspond d’ailleurs à une révélation progressive qui aboutit à

l’éblouissement d’une expression inédite, mais aussi à celui de l’amour dans

toutes ses dimensions y compris physiques. Il ne paraît pas indifférent non

plus que le rituel opère au travers du thé. À la fois boisson magique et

breuvage revigorant, le thé lui-même touche tous les sens à la fois. Bruit de l’eau

versée dans la tasse, vision du liquide qui s’écoule et gagne petit à petit son

lieu définitif, brûlure des doigts au contact du bol, parfum qui envahit

l’espace et goût enfin quand le rituel final s’accomplit : Cette eau versée / Qui se précipite entière // Tu

la regardes / Entre l’air et le creux

/ Prendre sa place / Toute (Maîtres et maisons de thé).

Pour en rester à ce dernier recueil exemplaire pour bien des raisons, le

plan même du livre obéit à une construction en quatre étapes qui conduit d’une

manière pour ainsi dire géographique vers la chambre, c’est-à-dire vers le lieu

de l’abandon. Abandon au sommeil, bien sûr, mais aussi à l’extase amoureuse

dont la description se poursuit en permanence, aboutissement logique, dans

l’ultime section du recueil et opère de conserve avec une démarche plus

méditative : ce que le moine en

priant voudrait couvrir des lèvres ce que l’amant accroît en craignant :

c’est qu’il s’agit d’aimer. Par sa précision, un tel itinéraire semble

interdire l’errance, même si, dans le même temps, inexorable et paradoxale,

l’obscurité se mêle constamment à l’affaire. Il entre dans cette hésitation

consentie entre évidence et secret, entre ombre et lumière, une savante

alchimie qui tend à mettre au point l’équilibre entre les sens et les éléments,

un équilibre exact entre volatilité et densité du dire - la quasi-disparition vibratoire de

Mallarmé.

La maison renvoie aussi, ne serait-ce que par son habillage textuel, à

l’écriture et à la parole poétiques. De fait, celles-ci sont des constructions

toujours en chantier : l’écriture doit sans cesse recréer l’espace

habitable ; en cela, c’est dans son ressassement quasi-incantatoire que le

mot prend son sens. Par une sorte d’osmose, il ne s’agit d’ailleurs pas tant

d’entrer – de pénétrer – dans la maison que d’accueillir la maison en nous.

Mieux même, puisqu’au-delà de sa matérialité, étrangère à ses propres murs, la

maison exacerbée devient l’univers dans son ensemble tant il est clair que la

demeure se souvient // qu’elle descend des étoiles (L’arche et la cloche).

Au-delà de l’acte d’écriture, on voit se dessiner au travers de

certaines pratiques prises en compte – prière et ressassement, amour mystique

et charnel, lieu de médiation… - une série de concepts qui ne sont pas sans

faire songer aux démarches bouddhistes ou taoïstes. Pour faire court, certains

parleraient d’une attitude zen, d’une attitude, en tout cas, qui ramène à

l’immense champ d’investigation défriché et déchiffré à différentes étapes dans

l’ensemble des recueils.

Werner Lambersy s’accroche à l’idée de constructions et de

reconstructions permanentes jusqu’à les mener vers quelque

« divinité » ou quelque « grand architecte » à venir, comme

le suggère Le journal d’un athée

provisoire : Seigneur… /… je caresse l’idée / qu’ayant dépassé la vitesse de / la lumière / tu puisses être

là vers la fin. De même dans Maîtres et maisons de thé où la description

s’opère par approches successives en une sorte de spirale qui vise à

l’impermanence absolue et rend nécessaire le recommencement, l’occupation du

vide par le poème, fût-il dénudé lui aussi : le maître / va / sans lumière pour aveugler / ni langage / qui parlerait plus haut.

Se détacher du réel pour mieux reconstruire son illumination propre

peut-être, c’est en tout cas dans ce désir jamais assouvi de bâtir au-delà des

besoins proprement matériels que s’établit la démarche lambersyenne : l’incendie de créer n’appartient qu’à ceux

qu’un désert peut nourrir (Architecture

nuit). Ascétisme et désir toujours à vif se rejoignent dans une démarche

qui entend dépasser les contingences d’une condition humaine limitée par le

temps et la vanité des appétits, c’est-à-dire, une condition humaine qui veut

mettre le monde au monde. Il faut

souligner ici l’importance précisément accordée au désir : Je veux rester lourd / Du plaisir de / Ne vouloir que désirer (Rubis

sur l’ongle).

Campée au-delà ou en marge de l’institution littéraire, la poésie de

Werner Lambersy suppose un engagement total de l’écrivain et du lecteur et,

malgré ses apparentes digressions ou plutôt ses modes d’expression variables,

elle implique en particulier l’adhésion à une démarche rectiligne qui englobe

la totalité de ce qui est, l’opacité

du langage employé n’ayant, en l’espèce, aucune importance, puisque la

conjugaison de ses possibilités comprend et le monde et celui qui tente de s’y

inscrire sans que cette inscription ne puisse ni ne doive d’ailleurs jamais

aboutir. Ce n’est pas un hasard si son récent Présence de la poésie s’achève sur le site d’Uluru en Australie,

puisque celui-ci joue à la perfection son rôle de trait d’union entre les âges

qu’ils soient de la pierre ou de l’atome et se déploie, comme dans un rêve, au

sein de quelque chose d’infiniment plus vaste qui relie l’homme à la Pangée et,

au-delà, au mystère même de l’univers.