|

.

Léon Gontran Damas (1912-1978) fut

l’un des trois pères de la Négritude à côté de Léopold Sédar Senghor

(1906-2001) et d’Aimé Césaire (1913-2008)1. Né en Guyane, passé

par le lycée Schœlcher en Martinique, Damas poursuivit à Paris des études

plutôt éclectiques (du droit au japonais en passant par l’ethnologie). Ses

positions anticolonialistes, conformes à celles de ses deux amis, lui

valurent d’être brouillé avec sa famille et de connaître les conditions

d’existence d’un « travailleur précaire ».

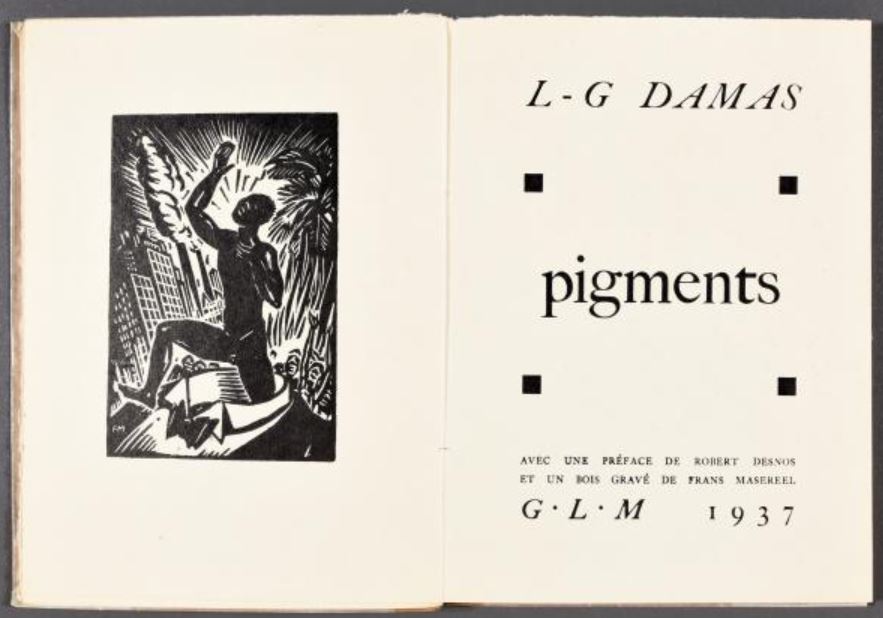

Son premier recueil de poèmes, Pigments, parut en 1937 (soit deux

ans avant le Cahier d’un retour au

pays natal de Césaire).

Missionné par le Musée

de l’Homme en Guyane, il en rapporta une étude trop critique pour ne

pas être censurée. En 1943, il publiait un recueil de contes guyanais, Veillées noires. Résistant pendant

la deuxième guerre mondiale, député de la Guyane en 1948-1951, il fut un

adversaire de la départementalisation des quatre « vieilles

colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) pourtant portée

par Césaire. Après ce bref épisode parlementaire, il remplit diverses

missions d’ordre culturel pour le ministère des Affaires étrangères puis

pour l’UNESCO. En 1970, il s’installa à Washington où il enseigna la

littérature d’abord à l’Université Georgetown puis à l’Université Howard.

Entre temps, deux autres recueils, Black

Label et Névralgies, étaient

parus en 1956 et 1966.

Dans l’étude commanditée par le Musée

de l’Homme publiée sous le titre Retour

de Guyane (1938), Damas fustigeait l’incompétence de l’administration

pénitentiaire (responsable des bagnes de Guyane) comme de l’administration

coloniale en général (« l’imprévoyance y fait des morts dont le

nombre est terrifiant »)… et la laideur des

constructions. On notera que, contrairement à maints Guyanais d’aujourd’hui

qui poussent des cris d’orfraie face à tout projet concernant les gisements

aurifères, il était partisan d’une exploitation « rationnelle ».

Dans un dossier des Dalhousie French Studies

consacré à Damas, Alan Warhaftig rend compte

d’un entretien qu’il eut avec le maître quelques mois avant sa disparition2,

« The Last Interview »

réalisé (en anglais) en 1976. Damas s’y réclame des influences de Poe (via

Baudelaire), de Mallarmé, du Martiniquais Etienne Léro

(bien oublié de nos jours), de l’Américain Langston Hugues. À propos d’Haïti, il prononce un vigoureux

plaidoyer en faveur de la langue française au détriment du créole.

Concernant les conséquences de la traite négrière, il réfute le terme de

« diaspora » qu’il réservait aux juifs qui ont pu, eux, préserver

leur foi, leur identité, à la différence des esclaves transportés de

l’autre côté de l’Atlantique. À propos,

enfin, de la Négritude, il rappelle le mot d’ordre de Senghor :

« assimiler – non être assimilé ».

Les poèmes de Damas expriment sa

difficulté de vivre et d’aimer quand ce n’est pas simplement de la rage

contre tout ce qui l’entoure. Ce qui ne signifie pas que la légèreté y soit

absente, ou l’humour. Certains des poèmes posthumes rassemblés dans le

recueil Mine de rien (2012) laissent

entrevoir des souffrances intimes – enfance abusée, homosexualité latente

–, autant de pistes pour cerner une personnalité bien plus complexe que

celle du dilettante élégant présentée habituellement.

Plus généralement, sa poésie, bien

que rédigée en français, est imprégnée par sa culture guyanaise et par la

langue créole, au point qu’on a pu parler à son égard d’une écriture

« épilinguistique »3 qui

serait due à sa diglossie originelle.

Le poème reproduit à la suite est

tiré de Mine de rien, le recueil dans lequel Damas a pu

se livrer plus librement que dans les textes publiés de son vivant.

Derrière les images surréalistes, certains interprètes repèrent non

seulement la critique de la religion et la dénonciation du prêtre abuseur

mais encore l’évocation de caresses homosexuelles4. La scène est

située dans deux lieux de Cayenne (préfecture de la Guyane), le

Casino-théâtre et le Petit Balcon (« Ti-Balcon »), où les

danseurs (les « Touloulous ») étaient entièrement masqués et

couverts de vêtements les dissimulant entièrement, pratique qui persiste

encore de nos jours en d’autres lieux. Quant aux « vidés » qui

« partaient de Casino et de Ti-Balcon » (voir le texte), ce sont

les défilés à pied des carnavaliers.

Notes

[1] Le terme « négritude » fut introduit

en 1935 par Césaire dans un article de l’Etudiant Noir : « … planter notre

négritude comme un bel arbre jusqu’à ce qu’il porte ses fruits les plus

authentiques… ».

2

« The Last Interview »,

Dalhousie French Studies

(DFS), n. 116, summer 2020.

3

Sandrine Bédouret-Larrabu et David Bédouret à propos de Black Label dans le numéro précité des DFS.

4 Kathleen Gyssels, dans le même numéro. Notons que cette dernière

se trompe en voyant dans « Ti-Balcon » un jeune homme qui aurait

des relations avec Nika, alors qu’il s’agit en réalité, comme précisé plus

haut, d’une salle de bal concurrente du Casino-théâtre.

©Michel

Herland

|

|

POINT

TROP N’EN FAUT

Point

trop n’en faut

n’en

faut point trop

à

l’extrême

à

l’extrême-onction

Point

trop n’en faut

n’en

faut point trop

de

secula

seculorum

sous

peine

pour

l’homme de corvée de ciboire

à

la soutane un rien frangée

effilochée

la

bedaine avancée

la

voix de fausset sucrée

la

mine à la fois réjouie et éplorée

le

regard torve

de

voir

Zotobré

alias

Pétépié

alias

Nika jouer à Lazare au tombeau

que

ressuscite en projection d’un an l’autre

le

grand écran du Ciné-Théâtre-Bouffes

de

Dame Paul-Pierre Endor

Habitant-Propriétaire

de

terrains terres

fonds

achalandage

commerce

étalage

enseigne

montre

magasin

boutique

vitrine

échoppe

devanture

attirail

bazar

barraque (sic)

vivier

resserre

grenier

chai

écurie

grange

dépôts

hangards (sic)

greniers

mansardes

poulaillers

et réduits à cette misère sans

omettre

foncière

meublée

garnie

Casino

Ti-balcon

Casino

Ti-balcon

la

serre

Casino

Ti-balcon

sert-à-tout

Casino

Ti-Balcon

fourre-tout

Casino

Ti-Balcon

fait-tout

Casino

Ti-Balcon

faitout

Casino

Ti-Balcon

dansé-dansé

Casino

Ti-Balcon

souépié

Casino

Ti-Balcon

roumin

Casino

Ti-Balcon

frotté

Casino

Ti-Balcon

contré

Casino

dans

le danser du danser

du

frotté frotté

du

frotté

frotté

sans contree

contré

ké ouéye

nika nikatafia à dilo

Casino

Ti-Balcon

D’où

partaient les vidés

ceux

des haut-parleurs

ceux

des beaux parleurs

ceux

masques du Carnaval de bastringues en rut

de

l’Epihanie (sic) au Boibois

du Mercredi

des

Cendres

Point

trop n’en faut

n’en

faut point trop

à

l’extreme

à

l’extreme-onction

de secula

Seculorhum

sous

peine

de

voir Zotobré alias Petépié

alias Nika se

refusant

à rendre

l’ame

s’en

revenir à contre –

poil

bride abattu

à mi chemin déjà du Grand Bordel de

Ciel-Purgatoire-Enfer-Paradis

dont

il eut trouvé assurément porte close

sans

le pagara marqué

et le quarteau de

bon Vieux Pipi-des-Sœurs

et

le flacon enrubanné

de

sueur de nègre en

sirop

de la batterie

et

le poids et mesures

et

la recette

et

la prière à faire

et

dire avant

et

la prière à faire

et

dire après

seul

viatique

valable

et vrai à même le pagara marqué

à

mettre au pied du connaisseur de Saint-Pierre

flanqué

de Lucifer son Ange Gabriel

beaux

lurrons de larrons en foire

au

boire-sec et cul de même

à

la hussarde

et

la santé

de

tous les Zotobrés de Pétépiés

de Nikassur le qui-vive

que

resuscite

toujours

resucitera (sic)

tout

secula

seculorum

Car

dit rum dit rhum et rhum à boire sans ajout

sans

sirop

rhum

sec

tout

bien considéré

pour

que Dieu bénisse

l’homme

de corvée de ciboire

Extrait de Mine

de rien,

recueil d’inédits

publiés sur le site academia.edu

par Christian Filostrat

|