|

Une

Vie, un Poète

Tristan

Tzara, l’antiphilosophe

par Dana Shishmanian

|

Marcel Janco, Portrait de Tzara,1919, assemblage de papier, carton,

toile de jute, encre et gouache, 55 x 25 x 7 cm, Paris, Centre Pompidou.

«

S’il y a un système dans le manque de

système – celui de mes propositions – je ne l’applique jamais.

» C’est ainsi que s’exprime Monsieur AA Antiphilosophe, alias

Tristan Tzara, l’inventeur du DADA et de l’« aaisme », dans

son troisième manifeste, lu le 26 mai 1920 à la Salle

Gaveau. Le texte a suscité lors de ce « Festival Dada

» une telle agitation dans le public, que Tzara raconte,

amusé, à quel point les « dadaistes » se

tenant sur la scène étaient devenus les témoins

d’un spectacle se déroulant plutôt dans la salle… Or,

à regarder de près ce jeune homme qui à ce

moment-là, avait depuis quatre ans déjà

embrasé l’Europe intellectuelle et artistique, en créant

ce mouvement d’avant-garde à 20 ans à peine, et alors

qu’il sortait de nulle part, on ne comprend guère ce qu’il avait

de « révolutionnaire »… Le visage doux et

mélancolique d’un ancien enfant sage nous fixe de

derrière un monocle bourgeois qu’accompagnent la canne, le nœud

papillon et le costume redingote, rappelant le désuet XIXe

finissant plutôt qu’illustrant le tumultueux «

après-guerre » 1920… et rien ne permet de supposer que je

jeune Tzara «posait» avec un masque !… Au contraire, bien

qu’entièrement conscient de son angélique apparence, il

se livre en toute sincérité : c’est lui, au cœur enfantin

et à l’âme délicate, qui assume bien cette

rébellion à toute philosophie, à toute

idéologie, à toute politique, lui qui est l’inventeur du

sens dessus-dessous, lui qui nous interpelle, avec constance et une

sorte de gravité d’outre-monde, à travers ces photos et

ces nombreux portraits que lui ont dédiés tant d’artistes

frappés par l’expressivité paradoxale de son visage

(Marcel Janco, mais aussi Francis Picabia, Robert Delaunay, Man Ray,

André Kertész et bien d’autres).

Man Ray : « Le groupe

Dada », 1921.

Man Ray : « Le groupe

Dada », 1921.

Au premier plan, de gauche à droite : Paul Eluard, Jacques

Rigaut, Mic (Suzanne) Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes. Au second

plan, de gauche à droite : Paul Chadourne, Tristan Tzara,

Philippe Soupault, Serge Charchoune.

© MAN RAY TRUST/ADAGP PARIS, 2015

Il

venait de cette Roumanie de toutes les contradictions, qui,

dirigée par un roi de souche prussienne, s’accrochait

néanmoins, en pleine guerre et avec les Allemands et les

Austro-hongrois à ses portes, à son option francophone et

francophile et allait en payer le prix fort. Mais à l’automne

1915, quand le jeune Samuel Rosenstock (pas encore 19 ans) quitte

définitivement le pays pour un vague projet d’études

universitaires à Zürich, le royaume de Ferdinand I, fils de

Charles I de Hohenzollern-Sigmaringen, le premier roi des Roumains,

n’est pas encore en guerre ; il allait y entrer, du côté

de l’Entente, en 1916, l’année de l’invention du DADA… Or

l’avant-garde poétique s’y préparait déjà

depuis 1912, avec les revues Simbolul (Le Symbole) et trois ans plus

tard, Chemarea

(L’Appel), créées et investies par des adolescents

délurés comme le futur Tristan Tzara, qui signait S.

Samyro, Marcel Iancu, futur Janco, et le grand Ion Vinea, de son vrai

nom Ion Eugen Iovanaki, le seul de la bande qui resta confiné

jusqu’à sa mort dans son pays d’origine, et que l’Occident

devait découvrir bien plus tard, au travers d’une très

récente traduction de son œuvre poétique de jeunesse

(signalée dans Francopolis d’avril 2015).

Ce n’était en

fait que la première vague ; la deuxième devait arriver

à partir de la première moitié des années

20, avec les revues Contimporanul, Punct, Urmuz, Unu, Integral, 75 HP,

Alge (Algues), et les poètes et artistes Saşa Pană, Stephan

Roll, Jules Perahim, Victor Brauner, Gherasim Luca, Ilarie Voronca,

B. Fundoianu (futur Benjamin Fondane), ainsi que, encore et

toujours, Ion Vinea… La France allait en récupérer le

plus grand nombre, à l’exception, dans cette nouvelle

génération, de Saşa Pană, celui qui honora son

prédécesseur, l’inventeur du DADA, en publiant, en 1934,

les poèmes roumains de Tzara. Ainsi les deux

générations, reliées, scellèrent-elles

l’alliance entre les avant-gardes qui essaimèrent en Europe…

Revenons au point de départ. Voici le jeune Tzara, une fois

installé à Zürich pour des études de

philosophie qu’il ne finira jamais, qui, depuis ce Cabaret Voltaire

suisse qu’avec Hugo Ball, Hans Arp et Marcel Janco, il érige

dès février 1915 en quartier général de la

neutralité anarchique, vient déclarer la guerre de

l’inconvenance à cette vieille Europe qui se déchirait en

proie à une folie meurtrière, à coups de canons et

de slogans patriotiques dans tous les sens :

« DADA reste dans le cadre européen des faiblesses,

c'est tout de même de la merde, mais nous voulons

dorénavant chier en couleurs diverses pour orner le jardin

zoologique de l'art de tous les drapeaux des consulats. »

Se moquer du politiquement correct, est depuis le début un

levier essentiel pour l’artiste Tzara et sa mouvance. Il n’y a pas

d’art dans, avec, pour la convention, aussi bonne,

bénéfique, sympathique, humaniste qu’elle aime se vanter

d’être, et quelle que soit son domaine d’exercice – national,

social, idéologique, politique, artistique, scientifique,

religieux. Tous ces ministres des bons sentiments bien pensants

bêlés en chœur sont renvoyés dos à dos, avec

un sain coup de balai :

« Puis vinrent les grands ambassadeurs du sentiment qui

s'écrièrent historiquement en chœur :

Psychologie Psychologie hihi

Science Science Science

Vive la France

Nous ne sommes pas naïfs

Nous sommes successifs

Nous sommes exclusifs

Nous ne sommes pas simples

et nous savons bien discuter l'intelligence.

Mais nous, DADA, nous ne sommes pas de leur avis, car l'art n'est pas

sérieux, je vous assure, et si nous montrons le crime pour dire

doctement ventilateur, c'est pour vous faire du plaisir, bons

auditeurs, je vous aime tant, je vous assure et je vous adore.

»

(Extrait du premier manifeste DADA lu le 14 juillet 1915 au Cabaret

Voltaire, d’après Tristan Tzara: Œuvres complètes,

Flammarion, 1975, pp.357-358).

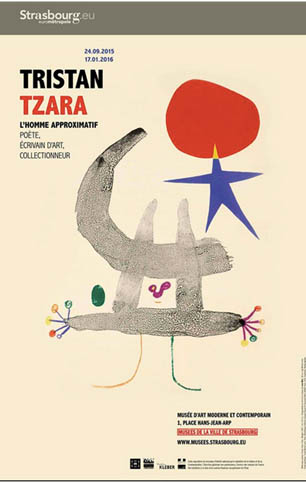

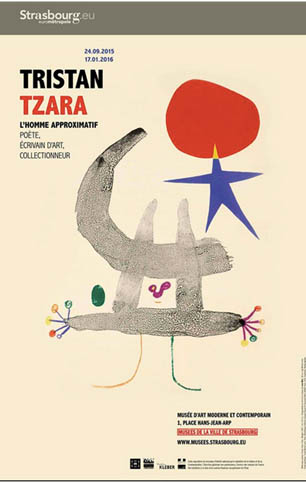

Le dessin qui domine l’affiche de l’exposition « Tristan

Tzara. L’homme approximatif » (Musée d’Art Moderne et

Contemporain de Strasbourg, 24 septembre 2015 - 17 janvier 2016) est

extrait du livre Parler seul, poèmes de Tristan Tzara

illustrés des lithographies en noir et en couleur de Joan

Miró, Paris, Maeght, 1950 (117 p.)

Une exposition exceptionnelle, la première qui lui soit

dédiée, s’est ouverte à l’automne 2015, comme pour

honorer le centenaire du début de son aventure, dans une des

capitales européennes, Strasbourg… L’extraordinaire Musée

d’Art Moderne et Contemporain de cette ville, qui recèle nombre

de trésors de l’avant-garde roumaine et européenne, nous

révèle un Tristan Tzara non seulement père du DADA

mais au centre de tous les courants artistiques et culturels pendant

plusieurs générations, étant intimement

impliqué dans tout, lié d’amitié avec tous, de Arp

à Chagall, de Miró à Picasso, d’Éluard et

Aragon à André Breton, de Pierre Reverdy à

René Char, de Max Jacob à René Nelli ; critique

averti et grand collectionneur d’art, y compris d’art africain qu’il

est parmi les premiers à découvrir, dramaturge,

poète, revuiste, animateur, résistant,

révolutionnaire… Il s’enrôle en Espagne pour combattre la

dictature de Franco l’arme à la main, mais refuse de s’encarter

dans le surréalisme… Il appelle de ses vœux l’arrivée des

Soviétiques (la plaquette acrostiche Une Route Seul Soleil le

prouve) pour faire reculer l’Allemagne nazie, mais dénonce, le

premier, le régime stalinien et scandalise son entourage de

gauche, qui refuse de publier son témoignage issu d’une visite

à Budapest à la veille de l’insurrection hongroise de

1956… Et il brave encore les consignes de son milieu littéraire

affilié au parti communiste, en adhérant, au risque de se

faire traduire en justice pour trahison, au Manifeste dit des 121, ou

Déclaration sur le droit à l’insoumission et

l’appel à la désertion, en pleine guerre

d’Algérie… Il s’engage, et il rejette la « poésie

engagée » ! Il crée des courants, et il combat les

écoles… Il déconstruit, fait du bruit, provoque,

scandalise, tout en se vouant au silence et à l’absence,

souriant comme un sage chinois à la parole avare,

consignée uniquement dans ses recueils.

Le comprendre ? Pas si difficile que cela… si on sait percevoir

l’intention intacte derrière ces apparents paradoxes.

Donnons-lui la parole, une fois de plus, en citant sa réponse

à Jean-Paul Sartre qui ouvrit, au lendemain de la

Libération, un débat sur la littérature

engagée : « Le terme de “poésie engagée”

dont il a souvent été question, n’a de sens que si

l’engagement du sujet-poète à

l’objet-événement dépasse la discipline morale et

spirituelle pour devenir l’engagement total du poète envers la

vie, son identification avec la poésie. C’est seulement à

ce prix que la poésie peut prétendre à devenir

moyen de connaissance et ne pas rester, ce qu’elle est trop souvent,

une vague occupation d’ordre esthétique, un plaisir des sens.

C’est le poète qui a une signification dans l’échelle

des valeurs humaines, le poème écrit n’étant

qu’une de ses manifestations occasionnelles, un témoignage, un

jalon. » (extrait du Surréalisme et l’après-guerre,

cité d’après la préface de Henri Béhar,

Tristan Tzara. Poésies complètes, Flammarion 2011, p. 29).

En fait, c’est que la poésie qui compte. « Je

considère que la poésie est le seul état de

vérité immédiate. La prose par contre est le

prototype du compromis envers la logique et la matière.

Reconnaitre le matérialisme de l’histoire, dire en phrases

claires même dans un but révolutionnaire, ceci ne peut

être que la profession de foi d’un habile politicien : un acte de

trahison envers la Révolution perpétuelle, la

révolution de l’esprit, la seule que je préconise, la

seule pour laquelle je serais capable de donner ma vie, parce qu’elle

n’exclut pas la sainteté du moi, parce qu’elle est ma

Révolution, et parce que pour la réaliser je n’aurai pas

besoin de la souiller à l’aide d’une lamentable mentalité

et mesquinerie de marchand de tableaux. » (lettre de 1927

à Ilarie Voronca, citée d’après la préface

de Henri Béhar à l’ouvrage susmentionné, p. 25 ;

mon soulignement).

Sinon, « Il fait si noir que seules les paroles sont

lumière », comme je jeune Samuel le savait

déjà, en 1915… (voir ici même mon « coup

de cœur »). Et à revisiter son œuvre, on acquiert la

conviction que Tristan Tzara, le poète, est l’un des plus grands

illuminateurs du XXe siècle.

***

Tristan Tzara - Bibliographie sélective de

l’œuvre poétique

Vingt-cinq poèmes, Zürich, coll. Dada,

1918 (52 p.)

De nos oiseaux, Paris, éd. Kra, 1923 (120 p.)

h

Mouchoir des nuages, Paris, éd. de la Galerie

Simon, 1925 (80 p.)

Indicateur des chemins de cœur, Paris, éd.

Jeanne Bucher, 1928 (36 p.)

L’Arbre des voyageurs, Paris, éd. de la

Montagne, 1930 (102 p.)

L’Homme approximatif, Paris, éd. Fourcade,

1931 (166 p.)

Où boivent les loups, Paris, éd. des

Cahiers libres, 1932 (178 p.)

L’Antitête, Paris, éd. des Cahiers

libres, 1933 (194 p.)

Grains et issues, Paris, éd.

Dénoël et Steele, 1933 (322 p.)

Midis gagnés, Paris, éd.

Dénoël, 1939 (136 p.)

Une Route Seul Soleil, Toulouse, Comité

National des écrivains 1944 (16 p.)

Vingt-cinq et un poèmes, Paris, éd. de

la Revue Fontaine, 1946 (70 p.)

Le Cœur à gaz, Paris, éd. G.L.M, 1946

(44 p.)

Entre-temps, Paris, coll. Calligrammes, éd.

du Pomt du iour 1946 (64 p.)

Le Signe de vie, Paris, éd. Bordas, 1946 (64

p.)

Terre sur terre, Genève, éd. des Trois

Collines, 1946 (82 p.)

La Fuite, Poème dramatique en quatre actes et

un épìlogue, Paris éd Callimard, 1947 (104 p.)

Sans coup férir, Paris, éd. jean

Aubier 1949, (40 p.)

Parler seul, Paris, éd. Maeght, 1948-1950

(120 p.)

De mémoire d’homme, Paris, éd. Bordas,

1950 (128 p.)

La Face intérieure, éd. Pierre

Seghers, 1953 (64 p.)

À haute flamme, Paris, Imprimerie Jacquet,

1955 (48 p.)

Miennes, Paris, Caractères, 1955 (46 p.)

Le Fruit permis, poèmes, Paris,

Caractères, 1956 (60 p.)

Juste Présent, Paris, La Rose des vents, 1961.

Vigies, Paris, A. Loewy, 1963 (36 p.)

Lampisteries, précédées des Sept

Manifestes Dada, Paris éd Jean-Jacques Pauvert, 1963 (156 p.)

Les Premiers Poèmes de Tristan Tzara, suivis

de cinq poèmes oubliés, présentés et

traduits du roumain par Claude Sernet Paris Seghers 1965 (88 p.)

Quarante chansons et déchansons,

préface de Claude Sernet, Montpellier, Fata Morgana, 1972 (46 p.)

Henri Béhar, Tristan Tzara. Poésies

complètes, Flammarion 2011 (1741 p.)

Dana Shishmanian

***

|

Tristan Tzara, Roumanie/France

décembre 2015

Dana Shishmanian

|