|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |

|

LECTURES –CHRONIQUES

Petites études de Dominique Zinenberg

1. Lydia

Padellec, Sur les lèvres rouges des

Saisons, suivi de Les

métropolitains, Éditions Unicité, 2019

(13 €) C’est à partir de trois formes poétiques

japonaises – le haïku, le tanka et le haïbun – que

s’élabore le recueil de poèmes de Lydia Padellec. L’influence de la tradition

nippone croise l’influence bretonne ou parisienne. L’exotisme formel permet

le regard renouvelé, candide et de fine observation du quotidien français. La

poésie naît de cet écart subtil entre deux cultures et la sensibilité

singulière de la jeune femme fait le reste. Dans Sur les lèvres rouges des Saisons, l’année commence en automne et

se termine en été. Tout vibre et vit d’une vie concrète et cependant

imprégnée d’une ambiance musicale, d’une culture littéraire, nichée dans

l’ombre, et tapie sous la tempe créant un dehors de feuilles qui tombent du

fait de l’automne, de pages que l’on pourrait tourner, feuilles murmurant les

secrets des livres réunis dans un désordre anachronique qui relie des

affinités secrètes et mystérieuses de poètes dispersés dans l’espace et le

temps, et aimant de la feuille blanche de la narratrice qui cherche les mots

d’encre de la nuit. Je tourne en rond autour de ma page blanche.

L’âme comme anesthésiée. Amnésique. Les pulsations du cœur et de la pensée

ralentissent. Le sommeil guette la moindre faiblesse. On écoute dans le

clair-obscur. Les branches de l’érable frappent doucement à la fenêtre. Au

loin, un chat miaule en regardant la lune. On voudrait remplir le vide avec

de l’encre. L’opacité des mots. La nuit toujours la nuit. Et la voix de

Billie si proche de mourir. (p. 18) Les haïkus naissent du tâtonnement de la

prose, à partir d’une pénombre, d’un murmure et d’une musique écoutée en boucle,

il surgit comme un fantôme – produit insolite, inattendu, improbable –

arraché des mille riens fugitifs du moment, du passé breton qui rejoint

l’instant de tous les métissages et strates culturels issus de la nuit

d’automne : Sur mes lèvres un goût brûlé de crêpe au blé

noir (p. 18) Ainsi le chant de l’automne est fait de

feuilles et d’or, de pluie, de châtaignes, de tartes aux pommes, de présence

du chat et d’absence et solitude comme le tanka suivant le suggère : Trois jours

Que les feuilles du magnolia Tombent Trois jours

Que j’attends ton texto (p. 25) L’hiver est pèlerinage et neige. Pour Lydia

Padellec comme pour René Char, l’hiver est hypnose. La blancheur est un

passage, une traversée vers le rêve et le rapt du silence à même les mots. La

morsure du froid, la cruauté de la vie ou sa douceur se disent en tercets

fulgurants : Paris blanc de

neige dans la cabine téléphonique un SDF dort (p.36) Dans la nuit

d’hiver un flocon sur mes lèvres pour tout baiser (p. 37) L’expérience de neige d’aujourd’hui est de

même nature que celle des neiges d’antan, qu’elle rappelle lointainement

Villon ou les poètes-pèlerins du Japon, qu’importe, ce sont des strates de

neiges qui superposent les temps ou les lieux, et produisent la même émotion,

le même ressenti si humblement humain : Aujourd’hui, je marche seule dans la

neige. Je pense aux haïjins, à Bashô, à Santôka, qui partent seuls en pèlerinage à travers le

Japon. Les flocons sur mon visage. Les mêmes sur leur visage. (p. 31) Comme dans les romans courtois, l’amour

vient avec le renouveau. La musique le précède, mais la fleur de pissenlit

annonce l’émoi du printemps ! Le prélude haïbun,

cette fois-ci, célèbre la guitare ou le guitariste, qui sait… Les haïkus

peuvent éclore dans Paris amoureux. Pensant à toi des akènes de pissenlits dans le vent (p. 47) Le printemps n’est que fleurs : un

chapelet de fleurs au fil des haïkus et tankas : glycine, azalée,

pétales, pâquerettes, rose, coquelicots … et pourtant nous sommes à Paris. Des frémissements sensuels traversent ce

temps printanier. Seul le chat semble

traverser les saisons dans une permanence rassurante : Déclin du soleil se

faufile entre les fleurs l’ombre

d’un chat noir (p. 50) Le printemps n’est qu’oiseaux, papillons,

langueur de l’attente ou bonheur des présences : Pluie battant le

volet – ton

souffle chaud sur

mon cou (p.50) Les lèvres, comme la présence du chat,

continuent d’être rouges ! Et la jeune femme, poète, étrenne un nouveau

carnet, pense à ses manuscrits :

Pensant à demain des

manuscrits en attente –

envolées de pétales (p.51) L’intimité amoureuse, rêveuse, primesautière

envahit les pages comme un baume. L’été est éblouissement et souvenir. Retour

à l’air marin et à l’enfance. A ce qui n’est plus

et pourtant ressurgit. A ce qui sépare : des

jours passés, révolus, de l’amoureux ailleurs qu’avec elle, de la grand-mère

disparue. L’été claque : c’est un ressac temporel sans tristesse, mais

sans émoi non plus. Heureusement, le chat continue son esquisse fidèle.

Le chat noir sursaute

près de lui

l’ombre d’une mouette ! (p.61)

Tanka

Séparation estivale – Dans

ma chambre Fermée

à double tour Je

relis la carte Que tu

m’as envoyée (p. 66)

Avec Les métropolitains qui

suivent Sur les lèvres rouges des

Saisons, Lydia Padellec nous fait voyager dans le métro parisien et grâce

à lui, dans bien des contrées du monde. Dans la première partie, ce sont,

dans des poèmes assez courts livrés en italique, ce qu’elle appelle des

« Fragments de vie » ; dans la seconde, des haïbun c’est-à-dire de courtes proses après lesquelles

l’on trouve un haïku. Dans

« Fragments de vie », nous sommes déjà avec elle dans le métro, nous

l’accompagnons de ligne en ligne, voyageant doublement dans Paris et dans les

pays que le nom des stations fait surgir. Chaque poème ressemble à une chanson

rythmée, assonancée. C’est une rêverie éveillée charmeuse et rappelant la

cadence du métro : Sur

la ligne six la « Place d’Italie » me

ramène à mes dix-sept ans la dolce vita

et la chapelle Sixtine. Je lisais Baudelaire et son

Invitation au voyage rêvant d’un pays qui nous

ressemble … À « Bir-Hakeim » s’ouvrent les portes du désert le souvenir de batailles d’hier et les cris de liberté d’aujourd’hui. On

dit aussi que là-bas au cœur des palmeraies natales l’arbre s’incline pour

écouter le chant clair des poètes. (p. 77) Dix textes

forment « Les métropolitains » et tout un monde croqué,

cosmopolite, surgit. Des gens du monde entier. Des enfants, des vieillards.

Des Africains, des Asiatiques. Destins fugitifs que le regard de la poète fixe

un instant. Fragilité, densité. Scènes instantanées au milieu des trajets

dans la capitale. Lydia Padellec est essentiellement un regard, une

cinéaste qui saisit l’instant magique improbable que son acuité capte. Assises côte

à côte mère et petite fille portant le sari (p. 86) À cette acuité du regard s’adjoint un

élan humain sans mièvrerie, juste, clair et saisissant. Je donnerai pour

finir l’exemple du neuvième haïbun, page 91 : En descendant à la station Montparnasse de

la ligne 6, à toute heure de la journée, on découvre, assise sur les marches

des escaliers, une petite vieille, maigre et pâle, vêtue d’un T-shirt

pailleté. (…) Les gens passent sans la voir. Sauf les enfants qui la

regardent, intrigués. Le poète aussi la regarde. On dirait une fée, une fée

déchue de ses pouvoirs, invisible et silencieuse. Son visage semble chanter

une mélodie triste et muette. D’où vient-elle ? Quelle est son histoire ?

Les gens passent sans la voir. Sera-t-elle encore là demain ? Sur

ses mains ridées entrelacs de veines bleues encre indélébile |

|

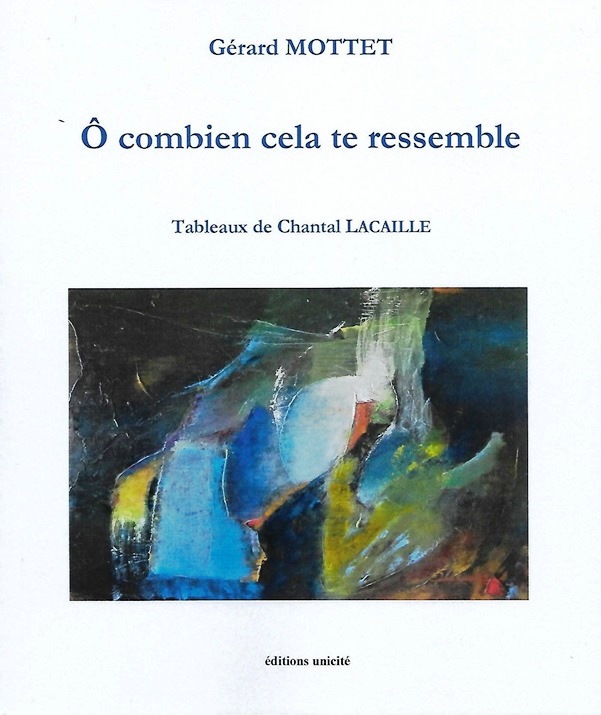

2. Gérard

Mottet, Ô combien cela te ressemble,

tableaux de Chantal Lacaille, Éditions Unicité,

2019 (18 €) Ce recueil de poèmes et tableaux se divise

en deux parties : la première « Jeux de miroirs » contient 21

poèmes inédits entrecoupés de neuf tableaux ; la seconde

« Portraits sans visages », sous-titrée « Petite

anthologie » est un choix de 21 poèmes personnels de Gérard Mottet

extraits d’autres œuvres déjà publiées, eux aussi rythmés par douze tableaux

de Chantal Lacaille. Tableaux non figuratifs définis comme « abstraction

lyrique », ayant en commun la couleur bleue qui se décline de façon

nuancée, façon kaléidoscope permettant de recevoir ces abstractions comme

autant de possibilités d’évolutions du vivant. Toutefois son dernier tableau,

hors champ, en quelque sorte, est le seul ayant un titre « La guitare

amoureuse » et sa couleur dominante est le rouge. Il suggère dans la

peinture même la dimension musicale des couleurs et le rappel que la poésie

est aussi musique. Le thème majeur des poèmes du recueil est

la quête de soi. Avec la poésie de Gérard Mottet, on n’est jamais très loin

de la philosophie, ni non plus de la chanson, mais c’est une philosophie qui

s’incarne dans les paysages, dans l’attention toujours renouvelée aux quatre

éléments comme à la condition humaine fragile, à la fois enchanteresse et

dérisoire. Un va-et-vient constant s’effectue entre le soi, intime, questionneur,

qui jette un regard indulgent et mélancolique sur la vie et tout ce qui

cerne, entoure, embrasse et sépare l’homme des autres. Mais l’intime et

l’extérieur ne sont qu’un leurre car il suffit de bien regarder, d’être du

côté de la vision pour reconnaître le rapport secret entre l’extérieur et

l’intime. Voir et écrire, c’est saisir la porosité entre dedans et dehors,

c’est capter les images de soi à travers le miroir des choses, des êtres, des

paysages et des nuances des jours. Quelque chose d’une très grande fragilité

se dégage de ces textes doux et mélancoliques. La vie défaillante, le

sentiment de la brièveté de l’existence parent toute chose d’un voile de

tendresse d’où l’impression d’une volonté de déceler la moindre étincelle de

vie dans chaque chose et d’éveiller le prochain à la modestie de son expérience

forcément parcellaire et limitée. Tu

ne verras jamais que l’infinie variété des ombres et des reflets jamais le flot pur et limpide de la rivière (p. 29)

Le besoin de transparence rejoint la quête d’identité. Il faut savoir

qui on est et on approche de ce savoir faillible et incomplet en observant la

nature, comme si, en scrutant son mystère, on ravivait ou faisait naître des

paraboles guidant l’existence. Qu’es-tu

d’autre ? Comme

d’autres des

pépites d’or dans le sable tu te cherches dans le mouvement de la vague tu

écoutes le

cri de la nuit qui t’appelle qu’es-tu

d’autre qu’un ancien écho de toi-même ? (p. 18)

Le travail poétique consiste, parallèlement à l’évocation de la mer,

comme ci-dessus, de mimer le rythme de la vague, de le rappeler pour faire surgir

au cœur de l’interrogation existentielle la vague concrète comme si on

l’avait devant soi.

Avec Gérard Mottet le questionnement philosophique est concomitant à

la contemplation : l’un s’aimante de l’autre ou se nourrit de l’autre. Et voici pour clore cette ébauche d’analyse,

deux exemples dans la partie « Portraits sans visages » : Transparente

la nuit Transparente

la nuit les disques traversent l’aurore des paupières l’amour

l’espace noyés les rêves les torrents étoilés. Crevasses

du temps l’espoir gercé de sang écrira sur nos lèvres les paraboles fleurs astrales fluorescence des neiges nous deviendrons transparents dans la

nuit. Ardente

sur nos corps d’exil passera l’avalanche des lunes échevelées cris révolus d’insomnieuses blessures les mers les récifs la mouvance est en nous. Corail

d’oiseaux presqu’île blanche à travers les algues du ciel et les métamorphoses

rougeoie l’éclat des soleils triangulaires.

(p. 69) Certitude

d’être soi-même Certitude

d’être soi-même ici en

son enclos ou

bien errance au gré des vents

de nulle part pourquoi te faudrait-il choisir ici là-bas dans cette quête de

toi-même entre même

et autre toujours te guette l’exténuement

de l’être maison que tu croyais refuge

de ton âme fragile

hutte aux murs de paille au toit d’écume n’entends-tu pas ce vent d’autan qui cogne à ta fenêtre et quand ton âme à marée

basse barque en

latence aux voiles repliées sera comme enlisée dans les sables du temps gisante abandonnée alors comme

un sursaut que tu n’attendais

plus te reprendront bientôt les vagues de la mer.

(p.76) |

Créé le 1 mars 2002A visionner avec Internet Explorer

Petites études

de

Dominique

Zinenberg

Francopolis, janvier-février

2019