|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |

|

LECTURES –CHRONIQUES

Notes de lectures de

Dominique Zinenberg

1. Sanda

Voïca, Trajectoire

déroutée, Éditions Lanskine, 2018 (14 €) Le titre, la dédicace,

le lexique, les pensées, tout dans le recueil rappelle le chamboulement du

deuil. Oui la trajectoire de vie ne

peut qu’être déroutée quand la

disparition de son propre enfant frappe une mère. Tout est sans dessous

dessus et la mort pénètre le vivant comme le ver dans le fruit. Et il faudra

longtemps à la poète pour pouvoir dire « ma fille » est morte,

presque tout un recueil en fait car pour la tenir à distance, la rendre

irréelle ou abstraite, voire pour la nier, les mots se neutralisent et Sanda Voïca dit je mets

la fille disparue/dans mon échine (p.17) ou Les souvenirs de la fille disparue (p.23) La fille disparue jeta une cordelette/blanche éclatante/flottant à

portée de main/ inatteignable (p.39) Ma

mort est celle de la jeune fille. (p.45)

Que faire de la fille partie ?

Je la mets-ci,

Je la mets-là,

Jamais à la bonne place.

Je rogne les cases, les jours et les nuits, je grave son nom mais il ne reste pas.

Je la repose sans fin dans des lieux très différents sans qu’elle y reste. Sans place

Sans endroit.

Elle flotte

Je flotte Nous

traversons les airs les terres les chemins battus et inconnus.

Nous ne serons jamais à notre place. (P. 46) Sans l’adjectif possessif

« ma » la cruauté de la disparition ne se dissipe pas, mais

s’atténue, illusoirement, comme si le lien charnel d’appartenance n’était pas

aussi fort et que la douleur pouvait ainsi être extériorisée, tenue à

distance, rejetée. Cependant, excepté ce mot tabou,

tout est marqué par l’absente et l’absence. La chair maternelle a logé son

enfant mort en elle : « Mon squelette récent », c’est celui

qui est sien désormais, qui inclut la fille en allée, sa « tombe

blanche/ ovale dans mon corps ». Le corps de la mère est envahi par

celui de la fille, elle la sent dans son « échine », dans ses os

(« les os ne crèveront jamais. / A quoi bon la chair, / à part pour faisander,

vivante. ») Parallèlement à la décomposition du corps de sa fille, la

mère se sent elle-même en décomposition, vivant la mort de l’enfant comme la

sienne propre et emprise à des images obsessionnelles du travail de la mort. Plus aucune place où respirer, se

tenir car l’espace est à la fois trop étroit (comme celui d’une tombe) et

trop vaste, et où qu’elle soit, le manque est prégnant et ne permet d’être

bien nulle part. Chaque poème décrit ce manque en

s’accrochant aux mots comme à une véritable bouée de sauvetage. C’est une

peine autre qui se fait jour à travers le poème : L’écriture

sainte de la joie. Troquer une

souffrance pour

une autre. Ma tête

pousse et les talons traînent. La main

s’accroche à l’air scintillant

ou au brouillard. Je monte. La joie est

dite. (P.25) Quelque chose est atteint à travers le

verbe qui n’est pas une parenthèse à la douleur, mais une joie à être au plus

près de l’absente par l’expression. Concentrée à escalader la paroi escarpée

qui est celle du deuil, la poète connaît le répit momentané par l’absorption

mentale qui libère de toute distraction. (Je

fais le tour de moi-même, / je me vois de dos. / La trajectoire devient/ligne

côtière d’une baie étroite. / La ligne monte/ jusqu’aux parois abruptes. / Je

suis l’eau claire et froide/ d’une baie bleu royal.) (P.65) La bascule des jours à la mort de la

fille fait surgir serpents, insectes, corps intrusifs dans la chair. Tout

corps est détruit, celui de l’enfant, celui de la mère : Je cherche l’insecte/ dans les mottes de

terre/ que je retourne dans mon jardin. / La fille n’est plus ici/ n’est pas

assez dans mes lignes. / Elle s’est réfugiée dans cet insecte qui traverse

les mottes/ pendant que je jardine. (…) (P.63) Rites mécaniques, gestes répétitifs

et hagards, tentative de vivre quand bien même et impasse et murets qui

surgissent, raréfiant l’air et rendant vaine la démarche car la peine saute

au visage, est ravage à chaque fois ravivé : Je sors dans mon

jardin et dès la porte d’entrée l’air, le soleil, les fleurs m’attaquent : mur qui me pousse et m’empêche de le traverser, de faire des pas, de sortir. Pétrifiée et tremblante devant cette tombe ad hoc, celle de la fille, venue jusqu’ici. Si je voulais me

jeter par terre je

ne tomberais pas : l’air du jardin devenu solide m’en empêcherait. (P.51) Nulle place où se sentir bien, nul

espace où respirer, tout est devenu pierre tombale, intérieurement (pétrifiée) et extérieurement (l’air… devenu solide). Un double emmurement :

horizontal pour la fille, vertical pour la mère. Aucune échappatoire dans

l’enceinte monstrueuse de la mort. C’est l’image d’un piège qui se répète

inlassablement qui est donnée comme dans le poème page 67 : Dans la nasse du

jour je jette une nouvelle nasse et j’y retrouve les nasses des autres jours. Dans chacune il y a encore des nasses – celles des jours anciens. A la pêche, je n’attrape que des nasses. C’est la tragédie de la survie après

la disparition de la fille, dite et cependant toujours à dire, sans espoir

que les mots suffisent, qu’ils s’impriment en italique ou en gras (P.58),

qu’ils traduisent la dévoration, l’invasion, le temps arrêté, le cauchemar,

la suffocation ou l’immolation, qu’ils la fassent revenir, soudain, dans le

« bleu royal » ou qu’au contraire, ils traduisent le vide, le

poids, la terreur, ils ne peuvent que toucher tant ils sont vrais et forts,

tant ils résonnent en profondeur dans les entrailles, sensibles comme des

couperets. (…) Ma chair brûle sans se consommer. Sur un plancher

froid mon immolation est à la fois ajournée et permanente. (…) (P.56) Aucune grandiloquence, pas vraiment

de lyrisme, mais des termes concrets, des images concrètes du corps,

d’objets. Peu de recours aux mythes, sauf fugacement ou à la prière, sans

effet. Quelques rares notations d’un autrefois vivant, ressuscité de façon

fragmentée, de même que des bribes de paysages qui ne sont pas

divertissement, mais aide à la restitution des quatre éléments : la

terre, l’air, l’eau, le feu qui traversent les poèmes comme des

manifestations incessantes, pénétrantes de la disparue. Dans un des derniers poèmes du

recueil, Sanda Voïca évoque le récit du talon

d’Achille. Cette reprise du mythe avait été préparée par le mot

« talon » apparu antérieurement et par toutes les expressions de

déséquilibre, d’impression de vertige que certains poèmes contenaient. Avec

ce poème de la page 75, la poète condense de façon magistrale ce qu’est la

vulnérabilité, le point sensible, létal pour elle : « Ma fille –

elle mon talon. » Il ne faudrait pas que la tristesse

générale qui se dégage du recueil – et pour cause ! – rebute ou en

empêche la lecture, car il se passe dans ce texte de deuil, ce qui se passe

avec toute œuvre véritable : par-delà le poids de la perte, les poèmes

longs ou courts sont traversés par un état de grâce qui contient en quelque

sorte le mal et le remède, la plaie et son baume. |

|

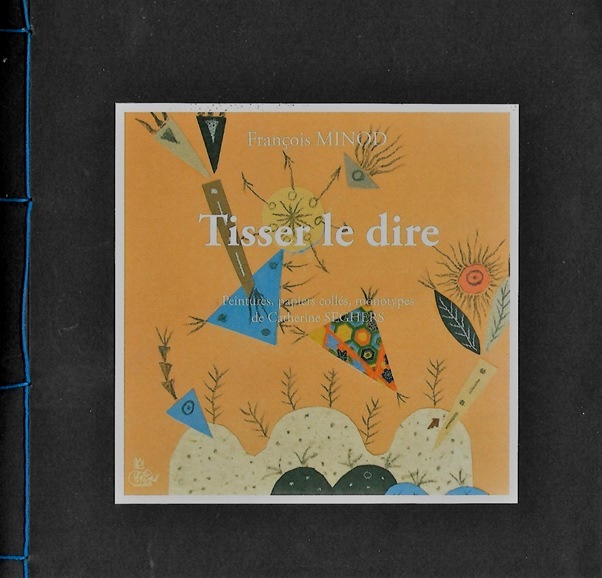

2. François

Minod, Tisser

le dire, avec des peintures,

papiers collés, monotypes de Catherine Seghers, Éditions du Petit

Véhicule, 2018, 129 pages (25€) (Galerie de l’or du temps N° 120, 25 €) La collection dans laquelle les textes de François

Minod et les peintures de Catherine Seghers sont réunis s’appelle « La

galerie de l’or du temps ». Et de fait ce bel ouvrage habillé de noir

recèle le trésor d’un florilège de la plupart des œuvres de notre cher membre

du comité auquel s’ajoutent quelques inédits (les poèmes de la première

partie et quelques textes épars dans les différents chapitres correspondant

aux œuvres déjà publiées chez Hesse). Le lyrisme du poète est plein de retenue. L’amour pour

les mots lui interdit de les utiliser de façon débordante. Tout est une

question de dosage, de précision comme s’il tendait au rien. Dire le peu,

entretenir l’art de la litote, suggérer, suspendre, ciseler, raboter, surprendre

et toucher par ce cheminement difficile, voire escarpé, le cœur sensible,

inaltérable de la poésie, quitte à en passer par l’absurde ou ce qu’on

appelle abusivement ainsi, dans la claire conscience qu’il appartient à la

famille littéraire de Samuel Beckett, quoi qu’il s’en détache par des traits

singuliers, des interrogations parfois autres, une allégeance plus large à la

quotidienneté qui ouvre les portes aux expressions de tous les jours, aux

intermittences sentimentales ou sensorielles, aux affects en général.

On ne va pas faire de détour

Pas l’envie

Pas le temps

Juste dire

L’essentiel

En quelques mots

Un seul peut-être Le

trouver

… Et puis fermer (P.17) De façon discrète, décalée, les papiers collés,

monotypes et autres peintures de Catherine Seghers, tous rassemblés presque

en fin d’ouvrage, éclairent d’un jour tendre, coloré, naïf aussi les textes

de François. On saisit au vol, tant les collages sont aériens, les pensées

graves et enfantines (n’est-ce pas la même chose ?) qui traversent

l’esprit du peintre et celui du poète. Des demi-teintes, de la fantaisie, de

l’humour. C’est une aire de douceur et d’interrogation planante qui tantôt

s’ancre dans l’onirique, tantôt dans le japonisme, tantôt rappelle le monde

ambré, fossilisé des minéraux. Il faut prendre le temps de lire ces textes, souvent

courts, qui peuvent être interprétés de façon diverse, qui font tour à tour

rire ou réfléchir, qui interpellent le lecteur, l’auditeur, comme si le poète

instaurait secrètement un dialogue avec chacun de nous, ou plutôt en chacun

de nous. On ne peut qu’être saisi, en effet, par l’art de convoquer l’autre

doucement, en susurrant du fait du rythme répétitif, de la scansion presque

hypnotique des mots qu’il agence, notre moi endormi pour un éveil plus grand,

plus lumineux, pour représenter la brèche, l’écart qui se creusent dans la

langue même dès qu’on l’interroge, la triture, la met à distance. Même quand les textes ne sont pas des dialogues, la

façon de jeter les mots de n’importe quel de ses poèmes est une adresse à

l’autre. Soit parce que les mots du « dire » se trouvent dans le

poème, soit parce qu’il y a un « je » et un « tu » ou

bien un « on », soit parce qu’il y a une interruption, un suspens,

un point brusque qui fait surgir l’altérité. Le dialogue toutefois reste le fonctionnement le plus

fréquent. Rien d’étonnant à cela quand on sait combien François Minod est

attaché au théâtre, à la mise en voix des textes, à la théâtralisation

minimaliste de ses dialogues. Tisser le

dire c’est peut-être avant tout partager le dire avec d’autres comédiens,

complices, et avec un public qui réagit. François Minod nous plonge dans le dialogue, à même la

trivialité des conversations du quotidien, dans un bain de langue connu, qui

nous parle, dont on n’a pas manqué de surprendre quelques bribes, ici ou là,

dans notre vie ordinaire. Les mots sont usés, éculés, les propos anodins ou

bêtes (de cette bêtise que détectait Flaubert avec délectation et

fureur !) mais il y a du jeu (comme on le dit pour un mécanisme) et

c’est grâce à cette mise à distance, par le travail de la langue,

allitérations, assonances, rythme des stichomythies, ponctuation,

distanciation quasi brechtienne, et tourbillon des redites qui grignotent le

sens, dissèquent l’expression jusqu’à la rendre inaudible ou inouïe que le

texte opère cette mue salutaire, attirant le rire, le sourire, le

dérangement. On pense immanquablement à l’utilisation du dialogue

chez Diderot qui s’en servait lui aussi avec drôlerie, naturel et mordant.

François Minod, tissant le dire, le

fait dans le partage généreux, mais sobre et pour aider efficacement à nous

tenir en éveil ou à nous réveiller !

Partez ! -

Partez !

Partez de mon champ ! -

Mais

… -

Y a pas

de mais, partez ! -

J’ai

toujours été là. -

Non,

avant vous n’étiez pas ici. -

Comment

le savez-vous ? -

Ça se voit,

non ? -

Comment ?

-

Regardez-vous

et vous verrez. -

Mais

j’ai toujours été là, je vous dis. -

Oui

mais vous n’êtes pas d’ici. -

Vous

voulez dire que … -

Exactement,

vous avez compris. -

Mais

ce n’est tout de même pas à cause de … -

Si,

c’est à cause de ça. -

Mais

j’ai toujours été là, je vous dis. -

Ça ne veut rien dire, vous avez

toujours été là sans être d’ici, c’est tout. -

Et

où voulez-vous que j’aille ? -

Eh

bien chez vous, pardi. -

Mais

c’est là, j’vous dis. -

Mais

regardez-vous, nom de Dieu, et vous verrez que vous n’êtes pas d’ici. -

Je

n’ai pas de miroir. -

Prenez

le mien, regardez-vous et disparaissez ! Que je ne vous voie plus !

Jamais ! Eh ! Attendez ! Mon miroir ! Rendez-moi mon

miroir ! (p. 95) Je ne me lasse

donc pas de dire et répéter, merci et bravo l’artiste ! |

Créé le 1 mars 2002A visionner avec Internet Explorer

Notes de lecture

de

Dominique

Zinenberg

Francopolis,

novembre-décembre 2018