|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de livres... |

|

LECTURES –CHRONIQUES

Notes de lectures de

Dominique Zinenberg

1. France

Burghelle Rey, L’aventure,

édition Unicité, 2018

(13€) Le

mot « Roman », sous le titre rouge, L’Aventure, tient du pléonasme, mais en contradiction avec les

deux, l’épaisseur du livre ferait d’abord penser que l’on va lire un récit.

Un roman d’aventures suggère quelque chose de volumineux, parce que l’on

s’attend à du romanesque, à des rebondissements, à des péripéties, et donc à

des développements longs et non un texte de 77 pages ! Qu’est-ce donc

que cette singulière « aventure » (au singulier) qui tiendrait du

roman, mais à quel titre ? Ce mot aventure

se retrouve à plusieurs reprises sous la plume de Claire, la deuxième

narratrice du texte. Il pourrait, si l’on devait être réducteur, signifier

« liaison » tout simplement, mais le terme choisi par France Burghelle Rey implique une dimension plus existentielle,

voire mystique ou mentale. À l’ouverture du roman, une

première voix nous accueille, transcrite en italique, celle de la narratrice

sans identité précise, mais que l’on pressent un peu plus loin dans le texte

être la cousine du personnage appelé « Claire ». En deux

paragraphes, quatre des cinq protagonistes du récit apparaissent : la

narratrice-cousine, Claire (absente), Rose (morte) et Stan (ressurgi du passé

de la narratrice-cousine). Très vite la narratrice de départ cède la place à

une deuxième narratrice qui est Claire, par le biais d’un journal intime

qu’elle découvre dans le grenier de cette dernière, dans un fameux

« grand cahier rouge ». À partir de ce moment nous

découvrons en même temps que sa cousine les secrets de l’été 90 vécus par

Claire, en l’absence de sa cousine, mais qui se trouve en compagnie d’une

certaine Paule, une amie qui « aimait vivre par procuration ».

Néanmoins, le récit de Claire sera régulièrement interrompu par les

réflexions de la narratrice du texte en italique qui corrigera, infirmera,

niera ou confirmera les dires de Claire : Il s’agirait donc d’un récit autobiographique mais ce garage, elle

l’inventait. » Les

interventions de la première narratrice commentant les propos de Claire et

même sa graphie complexe révélant l’instabilité

de sa personnalité vont continuellement déstabiliser le lecteur qui est

obligé de prendre en compte les points de vue qui diffèrent comme si

l’essence même de L’Aventure consistait

à être égarés en tant que lecteurs. Quelque chose de trouble, de double

s’engage très vite. Lignes de vie qui se recouvrent, qui s’enchevêtrent,

destins croisés, miroitements, rappels, échos malgré les séparations

temporelles longues à chaque fois de quinze à vingt ans. Le récit de Claire relate au jour le jour

l’été 90 qui rejoue/ répète/ ranime l’été de ses seize ans. Quant à la

narratrice première, elle revit, juste après la mort de Rose, leur grand-mère

commune, ce qu’elle a connu elle aussi dans les années magiques et

tourmentées de ses seize ans en revoyant Stan après tant d’années. Au cœur du trouble, de l’émoi des

narratrices et héroïnes de l’histoire, cet homme Stan, autour de qui tout se

fait, se défait, se noue, s’enraie, se condense et s’abîme. Stan, cet autre Don Juan, qui fait chavirer

les cœurs de chacune des femmes nommées dans le texte : celui de la

cousine, celui de Claire (jusqu’à la folie), celui de Paule et en marge celui

d’Élisa.

Sans dévoiler le récit lui-même, on peut

dire que toutes les routes du récit passent par Stan ou mènent à Stan. Et

quelle que soit la période évoquée, c’est la période antérieure celle où les

femmes n’étaient que des jeunes filles qui fait ricochet sur celle narrée.

Nostalgie dans le sens étymologique du terme et poésie des mystères des

retrouvailles délicieuses et fatales que vivent les personnages. Il y a

concordance, reprises des mêmes envoûtements et un désir violent, quoique

discret, qui parcourt les lignes. On sent dans cet écrit un je-ne-sais-quoi

du Grand Meaulnes d’Alain Fournier par le mystère et la poésie et un

je-ne-sais-quoi du Ravissement de LOL

V. STEIN de Marguerite Duras, dans le traitement d’une certaine folie

liée à l’embrasement d’amour. La poésie n’est pas seulement présente par

les situations, l’atmosphère ou l’aura des personnages. Elle investit aussi

la vie de Claire qui en découvre, dit-elle, au cours des pages, dès sa

première expérience amoureuse avec Stan, la puissance et la nécessité. Par

elle, la poésie se fait chanson mais la connaissance des poètes (Mallarmé,

René Char, Cocteau) laisse aux deux narratrices des tatouages mentaux et des

itinéraires de vie par lesquelles « la muse » passe et fait son

lit. Une autre voix, en dehors de celle de

Claire et de sa cousine retentit dans le récit. Voix directe par le biais de

rencontres entre la narratrice-cousine et Stan où ils échangent des propos de

la vie ordinaire (même si l’extraordinaire pour la narratrice est prégnant)

et voix indirecte par des bribes de lettres d’amour que Stan avait écrites à

Claire, quand elle avait seize ans et qu’elle retrouve et lit une vingtaine

d’années plus tard. Pour un premier roman, l’apparente simplicité

du propos, cache un sens aigu de l’ambiguïté et de la complexité romanesques.

Et le lecteur embarqué in media res sent le deuil des jours où la discrète et

bienveillante Rose, fleur entourée de roses trémières vivait et recevait les

confidences de ses petites filles en émoi. |

|

2. Otto Ganz, Technique

du point d’aveugle, Editions du Cygne,

2018 (11€) L’angle mort ne

serait-il pas l’équivalent du « point d’aveugle » figurant dans le

titre ? Quoi qu’il en soit, une « technique » s’impose pour

venir à bout ou tenter de limiter la portée du point d’aveuglement qui menace

notre entendement. Tout se déterminera, ici, dans ce recueil, dans

l’intervalle entre cécité et vision, l’œil du poète étant une sorte de caméra

enregistrant ce que le panorama du monde lui offre. Le poème, d’un seul

tenant, sans l’entrave de la ponctuation, relancé tous les trois quatrains

par l’anaphore « Je vois » ne s’achève qu’au moment où le dernier

« Je vois » n’est pas suivi par trois strophes, mais par un

enflement du propos de sept quatrains consécutifs auxquels s’ajoutent deux

vers, comme deux vagues mourant sur le sable, eux-mêmes séparés l’un de

l’autre par un intervalle. Celui qui témoigne

dit « Je ». Il parle en son nom, ne révèle au monde que ce qu’il

voit. Il ne se veut pas visionnaire, ni même voyant, il suggère plutôt que ça

crève les yeux, ça déborde en d’autres sens concernés, en sons, bruits,

odeurs. C’est autour de nous, criant, au milieu de nos vies. La poésie est un

acte politique. Cri d’alarme, de détresse, de désarroi. Urgence. Le voir fait

entendre le désastre du monde. Le témoin est

soutenu par un « tu » qui reste anonyme, et permet au poète

d’entretenir un dialogue permanent, d’une intime délicatesse avec un autre,

peu importe qui, soit frère humain (reflet de soi, sosie, doublure ?)

soit compagne grâce auxquels dire dans un rapport dialectique, nuancé,

contradictoire reste nécessaire, voire indispensable. Ainsi recevons-nous ces

incises « écris-tu », « dis-tu », « diras-tu »

revenant telle une antienne dans l’ensemble du poème comme un contrepoint.

L’altérité commence par la polyphonie, se poursuit en sourdine par les

références culturelles, se parachève par le lien d’amour dans le couple,

socle de la reconstruction, de la signification, de la possibilité de la

joie. Une autre personne

de l’intimité apparaît de temps à autre dans le poème, c’est le fils. Il est

l’enfance du monde, l’innocence « interrogeante »

du monde. (Je vois (…) mon fils me

demander/ papa tu es dieu oui hein/ dans mon souvenir tu restes/ celui qui

n’a aucune raison de croire, P. 33). Il y a donc le

cocon familial, homme, femme, enfant, et la complexité des sentiments, des

relations et il y a le monde tel qu’il va ou plutôt tel qu’il ne va pas. L’histoire, la

géographie du monde et le présent du monde. C’est à la puissance

catastrophique mondiale que le poème est consacré. Recensement des

folies humaines passées et actuelles : massacres, éradications,

sauvageries, génocides, attentats au nom de mythologies, religions (Je vois / se renouveler / les discours des

origines / toujours trop nombreux/ pour les autres sédentaires // la masse

informe et anonyme / de ceux qui crurent naïvement / qu’aucun crime ne

dépasserait l’entendement, P.61) Rappel

d’abominations, exécutions, douleurs (Treblinka

et ses deux sœurs / filant entre leurs doigts / le cassant fil torsadé /

d’une inhumanité amnésique // le sang des justes s’évaporer / poudreux ainsi

que les larmes / d’une cité vitrifiée / par les coulées pyroclastiques,

P. 39) et désignation claire des horreurs contemporaines : Je vois parce que la vérité est impossible à

écrire sans méprendre la teneur de tes

attentes Daech et Volkswagen trafiquer le compteur des

génocides la faux trancher les

âmes comme des fibres

optiques cette clarté que

rétractent les pupilles asséchées par les gaz de

combustion et Kurt Gerstein en

pleurs suffoquer (p. 40,41) Les visions qui se

succèdent strophe après strophe se bousculent dans un désordre et un

éclatement parce que tout surgit à la fois, dans l’incohérence mortelle des

événements : la maltraitance des migrants, le désastre écologique,

l’obscénité du gâchis et de l’économie, la démence politique. Que peut le

poète sinon dénoncer l’état des lieux avec une langue impitoyable, des mots

crus, des images violentes, des syllabes heurtées qui disent le brasier, les

ossements, les pourritures, les tortures, l’asphyxie de l’air, la frénésie

chimique, les incendies, crues, famines, exodes et misères ? Je vois les cargos chargés à

gueule mais sans équipage et tous feux éteints alors que la mer est

grosse (p.61) Je vois la gorge saturée de

terre recracher les milliards de

tonnes d’immondices de sacs flottant hors des eaux

territoriales (p. 61) la liste de ceux qui

mourront enregistrant des mois plus tôt les noms aphones et

méthodiques du sable de cette

foule de migrants (p.24) la maigreur des

migrants trois points de croix

rouges former triangle renversé que l’on se souvienne

(p.51) les effets entêtants de cette odeur

d’ammoniaque exhalée des carcasses de poissons (p. 64) ce temps où personne ne retient les

égarements ni les traces

superposées des errants à celles d’un crime

universel et insipide (p. 25) ce que condamnent les

irradiés de Nagasaki de Fukushima de

Tchernobyl ceux de Guantanamo du cimetière de

Timisoara l’indigence profanée par la

lumière (p.23). Au passage notons que cette strophe par

exception est un quintil. Notons aussi qu’il est

nécessaire de nommer les lieux, les sites, les gens pour rappeler les drames

et les scandales et qu’Otto Ganz n’hésite pas à le

faire dans tout le texte qu’il déploie faisant comprendre qu’il y a un

continuum entre le passé monstrueux et notre présent. Je n’ai prélevé que

quelques strophes. Il est difficile de choisir et impossible de hiérarchiser

les malheurs. De même qu’il est peu probable que l’on vienne à bout des

références littéraires, artistiques qui traversent ces vers de révolte, ces

vers coups de poing et prise de conscience. J’ai plutôt l’impression en

lisant et relisant ce recueil que je passe à côté de bien des énigmes et

profondeurs. Le préfacier Pascal

Perrot affirme que la lecture d’Orlando de Rudder

qu’Otto Ganz cite en exergue de Technique du point d’aveugle permet

d’accéder à l’œuvre de façon subtile. Je ne doute pas que cela soit vrai, ne

prenant connaissance d’Otto Ganz que par ce recueil

et ne connaissant pas, par ailleurs l’œuvre d’Orlando de Rudder.

La marge d’erreurs

pour interpréter même avec modestie un recueil d’un poète dont on n’a rien lu

d’autre est énorme, aussi est-ce avec précaution que je jette sur le papier

cette dernière remarque : si l’œuvre est globalement sombre comme je

crois l’avoir suggéré assez ouvertement, il reste néanmoins des éclats de

tendresse, de sensualité et une aspiration voire une intuition de la joie

dans la poésie d’Otto Ganz. En fin de recueil,

surtout, ce mot « joie » illumine quelques vers. Serait-ce lié à la

philosophie de Spinoza ? Serait-ce un effet d’une vision cosmique,

par-delà le temps terrestre qui nous est alloué ? Il faut peut-être

rester sur ces notes bienfaisantes et qui sait clairvoyantes qu’il déploie

alors. Je vois la joie déferler sur

le monde par l’allégresse des

ruines et l’idée de reconstruire

encore cette utopie que chaque poème

s’obstine à perpétuer […] la vapeur du poème

révèle où l’on ignorait mendier

la tendresse les insensibles de

naissance jamais ne sont détournés

de la voie pour eux la joie

déferlera comme la famine des nuées

de sauterelles la joie engloutira certains la voudront

lumineuse enfantine ou méritée elle ne sera qu’injuste et parce que je ne

joue pas le rire s’il vient

sera cristallin (P. 72-73, derniers

vers du recueil) |

|

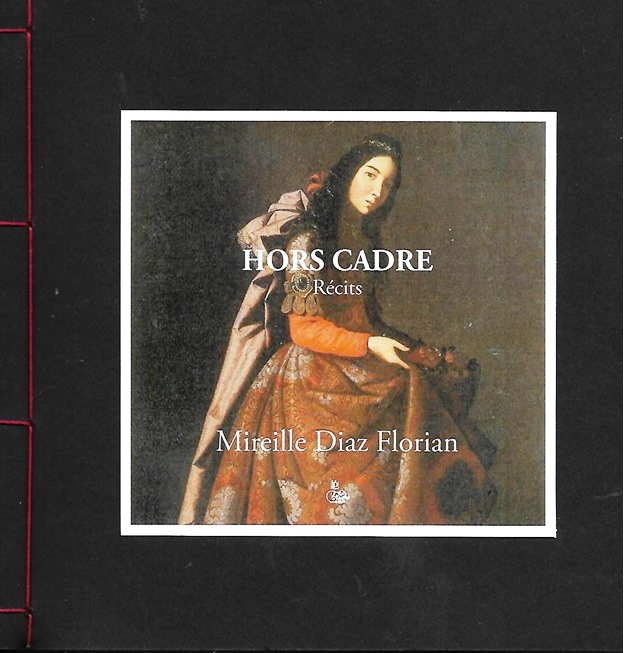

3. Mireille

Diaz-Florian, Hors

Cadre,

Éditions du Petit véhicule, 2017 (Galerie de

l’or du temps N° 92, 25 €) Louons

d’abord le travail de l’éditeur qui apporte un soin de passionné à chacun des

livres d’artiste qu’il publie. Sobriété, artisanat, couleur bistre du papier,

typographie élégante et mise en valeur des tableaux. Merci donc à Luc Vidal

qui offre par ailleurs une Postface aux six récits de Mireille Diaz Florian. Avec

Hors Cadre, Mireille Diaz Florian

compose des récits envoûtants à même la chair particulière de chaque tableau

choisi. La première de couverture est la reproduction partielle du tableau de

Francisco de Zurbaràn, Santa Casilda que l’on retrouvera dans

sa totalité avant la cinquième nouvelle du recueil à savoir

« Alcazar ». Le

recueil s’ouvre avec « La Chambre » de Vincent Van Gogh : ce

sera la seule fois où le titre du tableau et le titre de la nouvelle

coïncideront à une nuance près : le C majuscule de Chambre devient

minuscule dans la nouvelle ! C’est aussi le seul récit qui ne se divise

pas en chapitres mais qui, déjà, prend en compte l’alternance d’un

« il » et d’un « elle », comme respiration intérieure du

récit. Le

second récit concerne un tableau de Wilhem Hammershoi,

« Intérieur » : une porte ouverte permet à celui qui regarde

de voir une partie d’une salle à manger. Ainsi, comme dans le tableau de

Vincent Van Goh, notre œil ne dispose que d’objets dans un espace où ceux qui

y vivent ne sont pas là. Dans ce cadre en mi teintes, les ocres et les bruns

dominent, de même qu’une impression de vie bourgeoise, bien rangée. (C’est un

autre contraste avec le tableau du premier récit dont la chambre solaire est

néanmoins rudimentaire !) De ce décor vont surgir des personnages pris

dans les rets des désirs et du quotidien : il y aura Dina, maîtresse de

maison et pianiste, nostalgique d’une enfance où sa sœur Hanne

ne l’avait pas quittée pour un lieu trop lointain ; il y aura Jens venu

ce jour-là pour couper du bois ; Kirsten, la voisine ; Henrick, son mari, plein d’égards qui « savait

qu’une part d’elle-même lui échapperait toujours » (p. 23) ; Hanne aussi relisant « la dernière lettre de sa

sœur » (p.27) et enfin Wilhem, le peintre. La nouvelle se structure

comme un puzzle, en une journée diffractée dans plusieurs consciences prises

dans les faisceaux secrets des passions. La

troisième nouvelle s’intitule « Les pas » et s’élabore à partir de

la peinture de Francisco de Zurbaràn, « La

vierge enfant endormie ». Myriam c’est l’enfant, Joachim est son père, Sarita, sa gouvernante qui l’a laissée s’échapper en

plein soleil à l’heure de la sieste, Ana est la mère, absente ce jour-là de

la maison et Francisco est le frère et le peintre : « … Il est entré discrètement. Myriam est assise

dans la pénombre. Une lumière douce éclaire son visage. Elle a posé son livre

sur ses genoux. D’un doigt, elle marque une page. Elle a fermé les yeux. Elle

semble ne rien percevoir de ce qui l’entoure. On pourrait la croire endormie.

Il la regarde, fasciné par son immobilité.

Il s’est avancé vers la fenêtre pour écarter les tentures. Elle n’a

pas bougé. Il s’est assis à l’écart dans un angle d’où il peut saisir

l’ensemble de la scène. L’ombre gagne peu à peu. Il voit maintenant le décor

d’une chambre. Il le connaît. L’ébauche du tableau en révélera le détail. Sur

la commode au tiroir entrouvert, il placera dans une coupe des roses et des

lys. À

lui seul, le symbole signera le caractère religieux qu’attendent les

moniales. » (P. 47) « L’attente »

est le titre du quatrième récit : en exergue le tableau de Johannes

Vermeer, « Femme lisant une lettre » : un intérieur, une femme

enceinte et des voix distinctes pour préciser les attentes, la vie secrète,

les frictions familiales, les intérêts divergents, le sens de la propriété et

du pouvoir : Grete est la jeune femme enceinte lisant une lettre, Jan

est le mari, Marike, celle qui aidera son ancienne

maîtresse lors de son accouchement, Erna, la sœur et Johannes, le peintre, à

qui Jan a commandé un portrait de sa femme enceinte. (P. 56) Au dernier

chapitre, le regard du peintre s’empare du mystère de la jeune femme et

saisit ce qu’il fixera à tout jamais sur la toile faisant vibrer la vie, la

lumière, les pudeurs : Elle était

revenue avec une lettre dont les pliures révélaient une lecture fréquente.

Elle en évoqua brièvement l’origine. Son visage s’était animé ; tout son

corps vibrait de l’audace de la confidence. Il lui proposa de la relire

durant la pose. On apercevrait en contre-champ, sur

la carte de géographie, le monde ouvert sur l’immensité. On s’attarderait

longuement sur la présence silencieuse de Grete. Avec le peintre, on

devinerait le remuement de la vie intérieure. Lorsqu’elle quitta l’atelier, la nuit étanchait

les derniers éclats du jour sur le canal. (P.65) « Santa Casilda »

est le cinquième tableau : de nouveau, l’Espagne et

Francisco de Zurbaràn et une histoire Alcazar dont l’héroïne est Casilda. À l’origine de l’œuvre la

vision furtive, incongrue d’une jeune fille s’enfuyant par une porte dérobée en contrebas de l’alcazar. Il a fermé les yeux.

Il a oublié ce qui, quelques instants auparavant alimentait sa mélancolie. Il

porte en lui la trace indélébile d’un regard, la pâleur de la main sur le pan

d’une robe, le frémissement du souffle, le pas pressé qui donne à la

silhouette la grâce de l’envol. (P.71) Il y aura dans ces pages

admirables de la nouvelle plusieurs destins croisant aussi bien la jeune

fille que la peinture : l’épaisseur du temps, la fascination pour le

tableau dans lequel on peut saisir l’émoi du besoin de fuir. « Ombre

portée » est le dernier texte. Il est inspiré par « Intérieur au

violon » de Matisse. Une fenêtre, des persiennes, un étui de violon

ouvert et recouvert d’un tissu bleu : nul humain sur la toile mais l’ombre portée de vies ardentes,

bouleversées, chavirées par l’Histoire et scandées par des nécessités

artistiques variées. La peinture, la photographie, la musique, l’écriture. Le

titre Hors Cadre n’a pas été choisi

d’emblée. Il fut d’abord question, comme l’avoue l’auteure dans la Postface,

d’appeler ce recueil de récits, Histoires

dans le tableau. Le cheminement intellectuel conscient ou inconscient qui

fait basculer d’un titre à l’autre est quelque chose de mystérieux, mais

l’apport magique de l’adoption du titre définitif est considérable. Bien sûr

que les histoires dépendent des tableaux, naissent des tableaux et sont

subtilement liées à eux, mais une force littéraire et poétique déborde hors le cadre précis du tableau et chaque récit garde une

telle autonomie qu’il serait saisissant et suffisant à lui-même même sans le

support de la peinture. Chacun

des personnages des six histoires ressent l’urgence de sortir de son cadre.

Il est à ce titre symptomatique que le premier récit, celui qui concerne

Vincent Van Gogh commence par « Il est sorti ». Or, sortir,

s’échapper, s’émanciper, fuir, voilà le dessein clair ou obscur de tous les

protagonistes des récits. Sortir du cadre, du carcan des contraintes

sociales, de la prison mentale (Vincent Van Gogh), de l’enfance (Myriam dans Les pas), de l’étouffement familial

dans L’attente, de l’austérité

carcérale de l’Alcazar pour vivre sa passion amoureuse comme Casilda, (« Casilda a

franchi le seuil au-delà duquel commence un chemin enténébré. Elle-même n’y

pourra rien. » P.73) ou de préserver sa part de mystère, de jardin

secret à travers le rêve, la nostalgie, la musique comme dans Intérieur. Jour ou Ombre portée. À chacun sa

manière pour avoir accès à sa part d’intimité et de liberté, quel qu’en soit

le prix à payer. Que l’on soit dans l’austère Espagne du peintre Zurbaràn, à Delft avec Vermeer, à Arles avec Van Gogh ou

sans doute à Prague, malgré Matisse et la pénombre méridionale du cadre de la

peinture dans Ombre portée, ce qui

rend vivants les personnages c’est la force du désir d’exister, de se

réaliser, d’échapper au regard étroit des autres. Et par-delà les

personnages, ce sont les peintres eux-mêmes qui par leur geste d’artiste

affirment ce besoin vital de singularité et d’audace. Mais

je tiens aussi à louer pour finir le talent littéraire de Mireille Diaz

Florian. Je tiens à dire avec force la beauté de la composition des récits,

la qualité de ses descriptions, la rigueur classique de ses phrases, leur

clarté, leur ciselure, leur précision. Elle réussit comme Madame de La

Fayette ou comme Pascal Quignard à cerner la passion, les émois les plus

fins, le feu sous la glace et tout cela avec élégance mais aussi pudique

lyrisme. |

Créé le 1 mars 2002

A visionner avec Internet Explorer

Notes de lecture

de

Dominique

Zinenberg

Francopolis,

septembre-octobre 2018