«

Tahmiddoucht » de M. Elmanouar.

par Hha Oudadess (Rabat)

Introduction.

Dans son livre Tahmiddoucht, Moha Elmanouar a eu une

écoute

patiente et sans préjugé aucun. Nous avons tous eu,

à un moment ou à un autre, une véritable attitude

d´écoute en présence d´un ancien que nous

avons eu la chance de rencontrer. Mais juste après, ou parfois

après un certain temps plus ou moins long, tout est

oublié, sauf des réminiscences de plus en plus fugaces ;

de plus en plus rares. Mais l´auteur a, je ne sais pour quelles

raisons, senti la chance exceptionnelle qui lui est donnée. Il a

estimé, à sa juste valeur, l´importance de

l´événement : Sa rencontre avec Lalla Fadma

Tahmiddoucht. Et c´est alors que commence le véritable

travail ; qui a pris des années.

Moha a rencontré Tahmiddoucht, pour la première fois, en

2003. Le livre est paru en 2008. Cela fait donc cinq années de

travail. Respectueux de la Grande Dame, craignant de trahir la

pensée de celle-ci, il a effectué de nombreux

déplacements afin d´être auprès d´elle

dans la région d´Azilal ; et ce parfois même en

hiver. Il m´est arrivé de l´appeler pour avoir sa

compagnie à Rabat et de l´entendre me répondre

« Ah, je suis au pied du mont Azurki auprès de Lalla Fadma

».

Et puis, le livre que nous avons entre les mains

aujourd´hui, est

la nième version du premier jet de l´auteur. Toujours

soucieux de rendre justice à la Grande Dame, de rester aussi

proche que possible de ses déclarations et témoignages,

Il n´a laissé nulle place où la main ne passe et

repasse, comme le conseille le laboureur à ses enfants, dans la

fable de Lafontaine. J´ai d´abord lu un manuscrit

d´une cinquantaine de pages ; nous en sommes maintenant à

129. En me présentant le premier manuscrit, il m´avait

demandé d´écrire une préface. A ce moment,

j´étais très occupé est lui très

pressé, peut être, de faire partager son

ébahissement à la découverte d´une telle

personnalité dans un milieu démuni et dans des conditions

en principe dégradantes. Le livre est paru des années

après.

La préface, qui est très bien écrite, est de A.

Bougrine. Je n´aurais pas pu l´écrire de cette

manière. C´est un autre style. Ali Bougrine a

également été séduit et captivé par

Tahmiddoucht. D´ailleurs, il a un avantage sur moi. Il a

effectué un voyage, avec El Mmanouar, et a eu l´occasion

de s´asseoir auprès de la Grande Dame et de

l´entendre parler.

Plus tard, El Mmanouar m´a demandé d´écrire

quelque chose : Un préambule, une deuxième préface

(pourquoi ne pas innover ; Bougrine n´aurait de toute

façon pas rouspété), une présentation, un

poème. Je me suis mis à relire afin de produire une

présentation du livre. Un soir, alors que je prenais des notes,

la fièvre me saisit et un poème sortit, tout fait, sous

la plume. Il s´intitule `Le

temple du Zen´.

Le Zen.

Pourquoi Le Zen, alors qu´il s´agit de

Tahmiddoucht, une veille femme de chez nous ? Est-ce comparer

l´incomparable ? Non. C´est ainsi que nos poètes

sont seulement des Ineccaden, Imedyazn, dans notre conception moderne,

déformée par des préjugés en nous

incrustés par une formation - une déformation devrais-je

dire ?- orientaliste ou occidentaliste. Dans notre tradition Amazighe,

Imedyazen ce sont nos poètes au sens noble. Mais revenons au

Zen. Pour bien comprendre le lien, permettez moi de vous rapporter ce

que le premier maître de cette discipline a basé son

enseignement sur quatre principes fondamentaux :

(1) Une transmission en dehors des écritures.

(2) Aucune dépendance aux écritures.

(3) Une recherche directe dans la nature profonde de l´être

humain.

(4) L´atteinte de l´éveil par cette connaissance.

Et qu´est ce que donc Tahmiddoucht a fait d´autre, durant

toute sa vie ?

(1) Elle ne sait ni lire ni écrire. Donc tout est en dehors des

écritures.

(2) On pourrait dire que le deuxième point est sans objet, vu

que elle-même ne sait ni lire, ni écrire.

Mais, ce qui est merveilleux, c´est qu´elle n´a

pas succombé aux enjolivures des gens du livre.

(3) C´est ce que Tahmiddoucht a fait toute sa vie.

(4) Et je dis qu´elle a obtenu l´éveil.

Selon l´histoire du Zen, le cinquième

patriarche, an

moment de choisir son successeur, demanda, comme épreuve, la

composition d´un poème sur l´esprit du Zen. Il

refusa celui du plus ancien et le plus érudit des moines,

jugeant qu´il n´émanait pas d´une

véritable inspiration. C´est un alphabète,

chargé des petits travaux au monastère, qui eut sa

préférence. Celui-ci, ayant entendu parler du refus du

Patriarche, demanda à un moine de lui transcrire un poème

qu´il avait alors composé.

Voici quelques affirmations, de Lalla, qui dénotent, sans

ambages, une maturité Zen certaine.

`J´ai

très peu

d´histoire à raconter, car toute ma relation est du

vécu. C´est ce que j´ai enduré qui ma fait

dire ce que j´ai raconté en toute simplicité.´

(p. 74).

Ou encore

`Mais, on

était tous, les gens

de la montagne, dans cette grande école de la vie et de

l´indigence qui nous a appris à travailler pour vivre,

à lutter contre tous les aléas, à produire,

nous-mêmes et seuls, l´essentiel de nos besoins et à

limiter ces derniers au juste minimum.´ (p. 74-75).

Elle fait aussi sienne la sentence poétique

d´un amedyaz,

qu´elle appelle `notre poète´. Je me permets ici de

revoir un peu la traduction de El Mmanouar.

`La parole non

ajustée, va

dévier ; mieux vaut se taire.

Oh !

Bouche qui la

laisse, non apprêtée, en sortir.´

Evidemment, ce que je viens de vous dire est une

analyse a posteriori.

Je n´étais pas du tout conscient de tout cela au moment

où le poème s´était imposé à

moi.

Le contenu.

C´est une grande Lalla (Lal ne Akham=Lal Ukham

; La

maîtresse de maison) qui nous parle. Née tout au

début du 20ième siècle, elle aurait maintenant

environ 108 ans. Elle livre, sans tabou aucun, son expérience,

combien pénible mais riche en enseignements pour qui sait

entendre. Tous les sujets sont abordés : dureté de la

vie, amour, sorcellerie, djins, religion, etc. Mais donnons la parole

à Lalla, par El Mmanouar interposé.

Dès le premier paragraphe, du premier chapitre, le ton est

donné.

`Rares sont ceux

et celles qui

m´appellent encore Tahmiddoucht. Cette filiation disparaît

de plus en plus avec celles de mes congénères qui se sont

toutes tues par l´érosion du temps.´ (p. 17).

Elle se plaint de la mémoire qui commence

à lui faire

défaut. En fait, elle souffre beaucoup de ce handicap.

`L´oubli

serait alors

l´alibi pour la perte de mon identité. Et qu´est-ce

qui me restera après l´avoir perdu ? Que du superflu, du

factice.´ (p. 17).

Et plus fort encore

`L´oubli est

alors une seconde

mort. Même douloureux, le souvenir a un charme. Il console.´

(p. 17).

Elle souffre car elle veut transmettre la culture des aïeux. En

voici des adages, en exemples.

`Vaut

mieux rester debout que de

s´enfuir´

`Vaut

mieux tout perdre

que de quémander´

`Vaut

mieux manger du

laurier que d´avoir la boulimie´ (p. 17-18).

En ce qui concerne Dieu, la prière et

l´au-delà, la

sentence de Lalla est, on ne peut plus, nette.

`D´autres

disent,

m´a-t-on affirmé, que la seule langue du paradis est

l´arabe. Quelle honte ! Alors, comment je puis m´en sortir,

moi l´analphabète dans leur langue, mais croyante en Dieu,

en son prophète et en ses saints ? Moi qui passe mon temps

à prier en disant que cette colline est plus haute que

l´autre et Dieu est le plus grand. Mécréants, ces

telba !´ (p. 22).

Et encore

`Les telba et les

igurramen ne

viennent jusqu´à nous que pour nous piller, nous rendre

encore plus misérables, comme si cet état, qui n´a

jamais été le nôtre, ne leur suffit point. Et dire

qu´ils sont de gens de paix. Qu´ils périssent !´

(p. 23).

De même

`Quelqu´un

m´exhortait,

sans conviction aucune, que je devais faire mes prières. Je lui

répondais, dans ma perception stoïcienne de mon temps et de

mon tempérament que, s´il advenait pour lui de partir au

paradis, il n´a qu´à fermer les portes. Dieu est le

seul maître de ces mondes. Qu´ils périssent ceux qui

veulent vous enrôler dans une vie immature par des subterfuges

qui ne sont pas nôtres.´

(p. 27).

Au chapitre 2,

Tahmiddoucht

fait le point sur le changement, de la société, depuis la

colonisation. Elle commence par rejeter le vocable `Siba´

`C´est quoi

ce nom de Siba, de

l´anarchie? On nous a baptisé ainsi certainement parce que

nous sommes bien obligés de gérer nos affaires

nous-mêmes, en perpétuant, en conservant nos propres

structures, notre gouvernance ancestrale.´ (p. 29).

Elle repense, avec nostalgie, aux régisseurs

traditionnels

`Ah, ces

Ijemmaâen [...], ces

hommes de guerre et de paix, ces hommes qui donnaient du pain, ces

hommes qui connaissaient nos coutumes et notre Azerf, notre droit

coutumier, nos lois adaptées à toutes les circonstances,

à nos particularismes. Ils étaient respectés par

tous, car ils étaient l´émanation de tous ! [...].

D´ailleurs, les plus aptes à assurer une telle charge la

refusaient. Et ce n´était qu´après des

palabres, qui pouvaient durer des journées entières, que

le pressenti cédait enfin. [...]. Aujourd´hui,

l´argent, les alliances d´intérêt, les

compromissions, les magouilles aux limites démesurées,

ouvrent des chemins dans la mer.´ (pp. 29-30).

Ensuite, elle livre son appréciation sur

l´époque

présente.

`Nous

avions le choix. Nous

décidions de nos affaires. Nous étions les maîtres

de notre destinée. Aujourd´hui, nous n´avons

guère le choix. Les choix nous sont imposés. Nous les

acteurs d´une farce concoctée ailleurs.´

(p.

30).

Et aussi

`Maintenant,

depuis que ceux qui

portent ces sortes de couscoussiers sur les têtes ont mis de

l´ordre que nous n´arrivons pas à comprendre et, de

ce fait, est pour nous, un désordre puisque nous ne pouvons plus

nous défendre en attaquant et en pourchassant ceux qui viennent

nous voler, nous piller au grand jour ...Ah, quelle drôle de

situation !´ (p. 31).

Le chapitre 5

est réservé à son métier de bergère.

Elle dit avoir sillonné toute la contrée (monts,

vallées, cols, pentes, ...), en donnant les noms de lieux, de

villages, de familles. Elle avait commencé toute enfant

`Quelle vie, celle

d´un berger

et surtout d´une petite bergère que je fus, alors que

j´avais à peine six ou sept ans. [...]. Nous

n´avions pas eu d´enfance ni d´adolescence.´

(p. 45).

Il n´y a pas, chez elle, de place a posteriori

pour un lyrisme

exaltant. Elle sait qu´elle n´a pas vécu une vie

enviable. Elle ne connaît pas le mensonge. Elle ne veut tromper

personne.

`La vie du berger,

ce n´est pas

une vie. Il suit le troupeau, le ventre vide, sous le soleil, sous la

pluie, dans le froid, pieds nus. Lorsqu´il neige, il doit aller

couper des branches de chêne vert pour nourrir le bétail,

et le propriétaire dit toujours qu´il ne travaille pas

assez.´ (p. 46).

`Si quelques bêtes

arrivaient

à mourir, c´est toi seul qui en es responsable.´

(p. 46).

Le contact est direct, total, naturel, intuitif et

réciproque

avec les animaux (Chiens, moutons, vaches et surtout les

chèvres). L´auteur a été amené

à réserver le chapitre 6 à ces dernières.

Il commence par

`La chèvre

est ma raison

d´être (expression qui apparaît dans le titre

même du chapitre). Elle est la raison d´être ce que

je suis.´ (p. 53).

Quand Lalla parle des chèvres c´est de

`mes

chèvres´ qu´elle parle, comme si elles

étaient toujours les mêmes, en sa compagnie. Elle dit

même `mes chèvres

chéries´ (p. 51). Elle exprime la

réciprocité des services rendus, comme suit:

`Pendant

les période

difficiles, je peine pour les nourrir, les maintenir en vie au

détriment de ma santé, de ma survie. Je me prive pour

elles. Et, quand les temps sont plus cléments, elles me sont

d´un grand réconfort.´ (p. 53).

Et puis, elle leur fait confiance

`On passait par la

montagne et on

descendait le col, toujours derrière nos chèvres. Au

fait, ce sont nos chèvres qui nous montraient le chemin. Elles

étaient et sont toujours nos guides infaillibles.´

(p. 55).

En lisant attentivement, le lecteur

s´apercevra que les

chèvres de Tahmiddoucht sont bel et bien maternées,

évidemment selon les moyens disponibles .

`A nos

chèvres, nous donnions

de l´orge, de l´herbe après chaque retour. Celles

qui allaitent sont les premières à être servies.

Rien de plus normal. Une poignée quotidienne, mais constante,

leur suffit à survivre, dans les temps qui courent.´

Quant aux chevreaux

`Tawraght,

l´autre

chèvre a mis bas un très petit chevreau maigre. Je le

prends toujours avec moi. Après avoir tété, je le

fais dormir à mes côtés jusqu´au matin.´

(p. 90).

Par ailleurs, voici comment Tahmiddoucht estime les

services rendus par

une représentante de la race canine

`Ma chienne Taja

veille sur nous.

Elle est mes yeux.´ (p. 25).

Le chapitre 11

traite de l´amour. Bien rares, les romans qui

feraient

l´impasse sur l´amour, qu´il soit doux, violent,

dévastateur ou autre. Mais ici, il s´agit d´autre

chose. Il s´agit de l´Amour. L´Amour universel qui

contient tous les autres amours. Le premier paragraphe commence par

`Â

tayri ! Tayri ! ! Tayri ! Ad

agh ur iss isghous Rebbi, Ula agh tte ikkes ge ul.´

Que je me permets de traduire différemment

`Ô Amour !

Amour ! Amour ! Que

Dieu ne nous en brûle pas, ni nous le retire du coeur.´

Voici maintenant d´autres appréciations

de Lalla, sur

l´Amour. Elle commence par des généralités,

certainement puisées dans la mémoire collective amazighe.

`[...]. Nous,

Imazighen, nous

n´avons cesse d´aimer. Point, pour nous autres, n´est

haine, rancune ou rapine. L´amour implique le bonheur et

l´aisance, l´équilibre et

l´épanouissement.´ (p. 87).

Puis, elle en vient à ses propres propos qui,

naturellement, ne

peuvent qu´être empreints de l´amour de la nature, de

l´Amour universel.

` Avez-vous

déjà vu une bergère ayant vécu ce que

j´ai enduré, se

sentir aujourd´hui heureuse ? Je ne le pense pas. [...] . Moi,

j´aime

tout ce qui m´entoure. J´aime mes montagnes, mes collines,

mes chèvres,

mes enfants, mes voisines. Toute ma vie, je l´ai passée

à aimer. J´aime

la bonne parole, le beau poème. J´aime le lever du soleil,

son coucher,

la nature. [...]. D´ailleurs, je ne serais enterrée que

dans cette

terre. [...]. Je suis née pour aimer.´(p.

87).

Bien sûr, elle ne se considère pas

comme parfaite

`Nombreux sont

aussi les êtres

et les choses pour lesquels j´éprouve une aversion

irrésistible. [...]. Ils veulent m´amputer de ce que je

suis. [...]. Je ne puis renier ma substance, mes origines profondes

[...]. Tamazight je suis, je ne suis pas la meule qui tourne au

gré de la main, des mains qui la manipulent. [...]. Nos Isaffen,

nos fleuves finissent dans des barrages qui irriguent nos terres

confisquées, [...].´ (pp. 87-88).

En ce qui concerne l´amour individuel

`Dans un couple,

l´amour est

tout autre. Il est égoïste, physique et, de ce fait,

illusoire et changeant.´ (p. 88).

Et voici l´origine de l´expression `L´amour

véritable ne peut se

payer que par l´amour´, de l´auteur

`S´il

n´a pas

d´amour mutuel, il n´y a rien, aussi bien pour les hommes

que pour les femmes. Qui les fait rencontrer et qui peut les unir ?

C´est ce qu´ils ont chacun dans leur tête. Les voies

de l´amour sont impénétrables.´ (p.

88).

Mais elle sait qu´elle n´est pas le bon

exemple

`Quant à

moi, ma

destinée est différente. Mon orgueil, ma liberté,

mon sens de l´honneur ne m´ont créé que trop

de surprises, de supplices, avec ceux et celles qui ont croisé

mon chemin.´ (p. 88).

`Qu´est-ce

que tu

veux que je fasse ? Echine courbée, je ne pouvais être.

Point de remède contre le destin.´ (p. 88).

Le sujet de la sorcellerie et des démons est

traité aux chapitres 12 et 13.

L´attitude

de Lalla est celle d´une personne nette, saine d´esprit,

qui n´a nul besoin d´intermédiaires entre elle et la

nature. Elle ne vit pas dans la crainte maladive d´un coupable.

Sont alors pris à partie les telba, et autres, qui vivent de

cette peur endémique.

`Souvent elles (de

nombreuses femmes)

n´ont cesse de croire en ces choses infâmes, à la

magie, en ces charlatans qui leur prennent le peu d´argent

qu´elles arrivent parcimonieusement à économiser en

vendant une poule ou quelques oeufs. Quand à moi, je ne leur

accorde aucun crédit. [...]. Moi, je n´attendrais jamais

que ces charlatans me dictent leur volonté, me dire ce que je

fais, ce que je suis, ce que je dois faire. [...]. Je ne fais aucune

confiance à un ahergui, un sorcier qui vient me proposer ses

soi-disant services. Je ne peux jamais les croire. Je ne peux,

même forcée, leur adresser la parole.´ (p.

93).

Elle rapporte alors de nombreux subterfuges dont

elle a

été témoin et qu´elle met à nu par un

raisonnement limpide, d´une simplicité aveuglante. Et

quand il s´agit d´écrit, elle rejette la chose, tout

en reconnaissant qu´elle n´y comprend rien. C´est

l´aversion saine et atavique contre ce qui est insaisissable et

qui ne fait pas partie de la cosmogonie amazighe.

`Les pauvres

femmes se complaisent

à ne retenir que ce qui leur convient, ce qui compatit à

leur sort. Moi, je ne comprends pas leurs tours maléfiques. Ils

prennent un livre et disent voilà ceci, voilà cela. Moi,

j´ignore ce dont ils parlent. Je ne suis pas instruite.´

(p. 95).

En parlant des djins, elle insiste sur le fait

qu´elle n´en

ait jamais vu. Elle persiste et signe en reprenant plusieurs fois cette

affirmation. Cependant, elle sait évidemment tout ce qui se dit

sur eux. Et elle le rapporte fidèlement. Mais c´est

toujours avec des `il parait que´,

`on dit que´, `on raconte´, etc. Et de sa

part avec des `je n´en sais rien´,

`je ne sais

pas si c´est vrai

ou faux´, etc. Elle finit pourtant par

l´expression `que Dieu nous en garde´.

Conclusion.

El Manouar, qui a toujours maintenu le cordon avec

ses racines,

s´est immédiatement senti à l´aise. Mais tout

en caressant sa corde lyrique, il a pu garder l´attitude de

l´observateur objectif. Comment a-t-il pu naviguer avec, aisance,

entre deux mondes qui, pour beaucoup, semblent inconciliables ?

El Manouar ne veut pas du tout écrire sur une femme

âgée, excentrique, an vue d´un succès de

librairie. C´est avec égard qu´il écoute

attentivement et rapporte avec fidélité les propos -les

dits et les non-dits- de la Grande Dame qui est

l´héroïne de ce roman. Des séquences de la vie

quotidienne sont rapportées, dans le détail, avec leur

cruauté ou leur douceur. Il ne s´agit nullement de

fictions que se seraient forgées des intellectuels vivant dans

des mondes virtuels. Alors, attention à certaines chutes qui

pourraient en surprendre plus d´un.

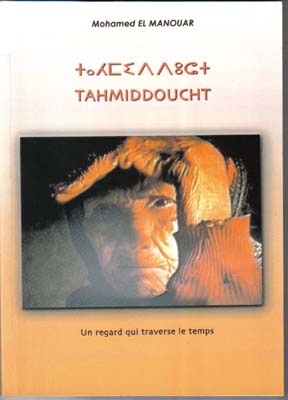

Il y a d´abord cette photo, en première de page. Ce

n´est pas pour aguicher le lecteur, en particulier

étranger, féru d´archaïsme. Il s´agit de

présenter, simplement, une personnalité qui impose le

respect. A ce propos, le vocable `Dinosaure´ apparaît dans

mon poème `Le Temple du Zen´.

Mais c´est

l´auteur qui l´a utilisé en premier. Cela m´a

d´abord dérangé, mais j´ai fini par

l´accepter, vu toute la grandeur, au sens le plus noble, qui lui

est associée.

Tout au long du roman, le calme et le ton du discours de nos anciens,

sont très bien rendus. Et ce qui est merveilleux, en

français. L´auteur nous livre une prose fluide et

captivante. Elle est émaillée de mots en tamazight, dans

le texte même ? A noter aussi des proverbes, des vers, des adages

et des expressions donnés en tamazight et traduits en

français. Ainsi, avec ce livre, El Manouar entame, peut

être, une carrière de romancier. Il s´est fait la

main, dirions-nous, sur des sujets intéressants -`Tamazight, la

constitutionnalisation ou la

mort´[1] est même capital- mais ils ne laissent pas de

place au sentiment et au lyrisme. Plusieurs passages, de ce roman,

m´ont rappelé la belle plume du regretté Moha

Abehri dans `Etre ou ne plus être´.[2]

Epilogue.

Durant une longue période El Manouar ne

cessait

de nous parler, de se parler, de Tahmiddoucht. Nous avons

visionné, chez lui, le film de Ivan Boccara. Mais c´est en

regardant une photo, une seule photo -celle en première de

page-, que je fus saisi. Le visage tout en rides. La main

parcheminée, posée à plat sur la tête. Le

tricot élimé. Un être d´un autre temps, perdu

dans l´immensité de l´univers. Mais les yeux, le

regard ?

Le Temple du Zen

Tahmiddoucht ?

Dinosaure, peau parcheminée !

Une hère plus que vieille.

Une carcasse à jeter à la poubelle !

Bergère inculte des monts de

l´à

haut.

Vie sans saveur,

De quelque femme sans demeure.

Sentence nulle,

De piètres maestri.

Voilà-t-il, ses yeux perçants,

Son regard,

Sa posture altière,

Et sa maître-leçon !

Tel l´Atlas,

Elle écrase, de son âge,

Un siècle et un autre.

Quand et comment,

Sublimissime dénuement,

A-t-elle pu la Bergère,

Dompter le Temple du Zen ?

L´intello bat de l´aile ;

Myope, il va, dans ses grimoires,

Loin chercher,

Ce que, elle, de la main, elle peut toucher.

Tahmiddoucht, la perle,

En Tamazgha, n´est pas rare.

Tihmiddouchin, moult il y en a.

Muettes,

Il faut leur donner la parole !

C´est la Mère, la grand-Mère ;

C´est L´Aïeul,

De temps oubliés,

De temps inconnus ;

C´est Tamazight.

Hha Oudadess

(Rabat, Janv. 2009)

[1] Moha El Manouar , Tamazight, la constitutionnalisation ou la mort,

Edit. Imp. Bouregreg, Rabat (2006).

[2] Moha Abehri, Etre ou ne plus être : Séquences de vie

de petites gens exilés dans leur peau, Centre Tarik Ibn Zyad,,

Rabat (2002).

*****************************

Hha

Oudadess

pour

Francopolis

mars 2009

recherche

Ali Iken

|