|

Dialogues avec l'arbre dans

Aux arbres penchés,

d'Emeric de Monteynard

Lecture

croisée de Cécile Guivarch et Nathalie Cousin

Après la

tempête de décembre, je me souviens d’avoir vu deux ou

trois arbres, au moins centenaires, clairement déracinés.

On sentait bien qu’ils avaient dû se faire surprendre par la

violence de la chose, qu’ils avaient dû s’agripper les uns aux

autres, un peu n’importe comment, de telle sorte qu’ils

s’étaient retrouvés ainsi de travers, effrayants,

liés contre nature. Je me souviens aussi sous l’amas, d’un petit

panneau métallique d’à peine deux ou trois mètres,

encore intact et planté, que je n’avais jamais remarqué

auparavant, ni ici ni ailleurs : « Danger ! Arbres penchés

». J’ai aussitôt eu envie de crier du dedans, de

dédier un recueil, quelque chose, un hommage, à ces

arbres penchés longtemps debout ou d’abord debout.

(Préface par Emeric de Monteynard) Après la

tempête de décembre, je me souviens d’avoir vu deux ou

trois arbres, au moins centenaires, clairement déracinés.

On sentait bien qu’ils avaient dû se faire surprendre par la

violence de la chose, qu’ils avaient dû s’agripper les uns aux

autres, un peu n’importe comment, de telle sorte qu’ils

s’étaient retrouvés ainsi de travers, effrayants,

liés contre nature. Je me souviens aussi sous l’amas, d’un petit

panneau métallique d’à peine deux ou trois mètres,

encore intact et planté, que je n’avais jamais remarqué

auparavant, ni ici ni ailleurs : « Danger ! Arbres penchés

». J’ai aussitôt eu envie de crier du dedans, de

dédier un recueil, quelque chose, un hommage, à ces

arbres penchés longtemps debout ou d’abord debout.

(Préface par Emeric de Monteynard)

Au marché de la poésie en juin dernier, j’ai

rencontré Emeric de Monteynard au stand de L’arbre à

paroles. J’avais déjà eu de nombreux contacts

écrits avec cet auteur dont j’apprécie l’œuvre et je ne

voulais en aucun cas rater cette entrevue qui me promettait la joie de

tenir entre les mains son nouveau né, Aux arbres

penchés.

En ouvrant ce recueil, outre mon

admiration devant le superbe travail d’illustration de Xavier, ma

première surprise est le constat d’une écriture

différente au regard des précédents ouvrages

d’Emeric de Monteynard. Aux courts poèmes aux vers

aérés, où les silences se poursuivaient en tentant

de dissimuler l’émotion du poète, se succèdent de

courts poèmes de quelques lignes, non versifiés. Emeric

de Monteynard s’adresse dans cet ouvrage à tous les arbres, qui

ne sont souvent pas nommés, toutefois un chêne pointe son

nez en page 43. Il nous faut toutefois attendre le dernier poème

pour se mettre à l’ombre des ormes, du sycomore, des pins du

midi, des tilleuls, du marronnier, des bambous, du pommier, du

séquoia, de l’olivier, du merisier ou du platane

Cet ensemble de textes nous mène

sur le chemin de l’observation quotidienne de l’arbre. Dès les

premières lignes, le poète nous met en garde, disant

qu’il ne peut être un arbre. Par une série de

questionnements, Emeric de Monteynard nous amène à

réfléchir sur la condition de l’arbre. L’arbre parfois

humanisé ou l’homme qui aimerait s’y fondre, devenir arbre pour

apprendre à résister, à exister, à

traverser le temps. « peut être

aurais-je dû t’imiter » Pourtant au fil des

poèmes, l’arbre touche de près l’homme, jusqu’à

presque se confondre, mais gardant toujours une certaine distance. Ils

ont des points communs au prime abord mais très vite, le

poète se rend à l’évidence qu’ils sont

différents de par leurs préoccupations, leurs besoins,

leur façon d’être, leur conception de la vie et de la

mort. Par exemple, Emeric de Monteynard relève à

plusieurs reprises que l’arbre en fixant la lumière a pour

principale ambition d’aller toujours vers le haut, de regarder devant,

l’avenir. L’homme, le poète, tente de l’imiter « comme toi, je m’efforce de maintenir en moi la

lumière ». Mais est-ce qu’il y parvient

vraiment ? Il est à observer une grande admiration du

poète pour l’arbre « Tu sais

nommer ce que tu soustrais, compter les étoiles – en plein jour…

et tu sais mesurer l’infini, à l’infini des chemins. »

L’arbre est un modèle, représente la puissance, la

supériorité sur l’homme, jusque dans le fait de ne pas

avoir besoin d’écrire, de parler pour se défendre,

s’exprimer et peut être d’aimer et de se faire aimer. Le bonheur

de l’arbre dépend finalement de peu de choses et n’est pas

matériel.

Un arbre ne

s'adonne qu'à une chose, une seule, peut-être essentielle

: fixer la lumière.

Parfois, le lecteur ne sait plus vraiment

où se situent la frontière entre l’homme et l’arbre,

cette confusion est amenée par l’emploi du « nous ».

Mais cela se contredit par le fait que la plupart du temps l’emploi du

« tu » ou du « il » pose une séparation

entre eux. Règne un perpétuel balancement entre

l’imprécision entre les deux êtres et

l’impossibilité pour l’homme d’être assimilé

à l’arbre. Tout cela est renforcé par l’emploi

fréquent des mots en italique, le questionnement et une relation

étroite entre l’homme et l’arbre capables de dialoguer entre

eux. Un exemple de cette imprécision où le confusion

entre « moi », « lui », « toi » :

« Je

porte en moi, en lui, l’ivresse et la sève – le transport de la

terre.

En toi. »

Emeric de Monteynard rend compte

également de la vie, du temps qui passe, de la naissance

à la mort dont l’arbre à l’inverse de l’homme ne se

soucie pas de la même façon. L’arbre a pour atout

d’être capable d’ « user le

temps » On recense également les tracas de la

vie, les angoisses, que l’homme tout comme l’arbre se doivent

d’affronter. L’arbre vit sans se soucier du regard des autres, de leur

manière de vivre, de la mort.

À manquer de racines,

faner nous fait peur. Ou ça peut. Il voit bien que ça

pèse.

Aussi devant

nous, ne parle-t-il jamais de ses racines, ou dit radicelles ou «

ses vieux » – ceux qui veillent, ou rhizomes ou du grec,

précisant chevelus… pour faire savant, décalé,

faire sourire.

L’arbre représente la vie, une vie qui

s’écoule des racines jusqu’à la sève et revient

aux origines : « tu as su laisser la

vie entrer en toi » Il a également une

fonction charnelle tout en conservant à la fois certaine pudeur

et une grande générosité. L’arbre à

l’inverse de l’homme ne recherche pas la lutte, ni le sang, son

rôle est avant tout de donner la vie, une fois qu’il est parvenu

à exister.

« A

peser autant sur lui-même, il a besoin d’apprendre à

résister – d’abord à l’étouffement. A exister.

Mais il

étend ses bras et nous les ouvre. Et les écarte. Pour

nous – Comme si donner était sa chance à lui ! Comme si

la vie pouvait aller – se poser – ailleurs et puis disparaître

à jamais ! »

Enfin, Emeric de Monteynard, nous

délivre un message. Celui du massacre des arbres par les hommes.

« Comme

vous, j’ai entendu des arbres grincer, siffler, crier, fouetter l’air…

avant de tomber. […]

En quoi l’homme serait plus fort et qu’aurait-il à gagner…

à trop souvent renouveler cette épreuve ? »

Emeric de Monteynard achève son

recueil par une citation de Lionel Ray qui conclue superbement avec le

fait que les arbres représentent la vie.

« Beaucoup d’oiseaux

sont nés ce matin.

Les arbres ont réussi »

Par Cécile Guivarch

« Qui d’autre que lui,

aurait ainsi lier la terre

à ses cieux – intercéder peut-être ? »

Après Le petit homme qui brûlait[1] et quatre

recueils de poèmes publiés chez Éclats d’encre[2]

, voici « l’opus 6 », tant attendu, d’Émeric de

Monteynard : Aux arbres penchés.

Comme un arbre qui pousse, j’ai pu en

suivre un peu la croissance, depuis les premiers extraits

publiés dans la revue prédestinée de L’Arbre

à paroles (n° 116 avril-mai-juin 2002), jusqu’à

la publication de l’ensemble aux mêmes éditions de L’Arbre

à paroles, sorti juste pour le Marché de la poésie

à Paris, en juin 2006. Avec les dessins de Xavier[3] .

Je me souviens qu’une fois Émeric

de Monteynard m’avait dit à propos de ses arbres

penchés : « ce ne sont pas (que) des arbres dont je

parle dedans ! », phrase qui au début m’avait

intriguée et déroutée. Au fur et à mesure

que j’avançais, je m’interrogeais sur ce qu’il avait voulu dire,

je prenais la mesure de la complexité des rapports de l’homme et

de l’arbre, dans les deux dimensions, de leur similarité et de

leur altérité, qui, de tous temps, ont fasciné les

poètes et les écrivains[4] .

Avec Aux arbres penchés,

il s’est agi pour moi d’une véritable initation. De nombreuses

lectures, de ce recueil et d’autres en parallèle, m’ont

été nécessaires pour, peut-être,

espérer trouver un chemin en moi, dans l’infini des chemins

que m’a ouvert Émeric de Monteynard. Il ne peut être

question dans le cadre de cet article de rentrer dans le détail,

mais seulement de poser quelques jalons que j’appellerais pour une

lecture expérimentale ou encore exploratoire. Parmi plusieurs

angles possibles et après avoir longtemps tâtonné,

j’ai choisi le thème des dialogues avec l’arbre par analogie

avec les Dialogues avec l’ange de Gitta Mallasz[5] .

J’entends le mot dialogues dans un sens large, de contacts,

d’échanges et de relations, non limités à la

parole.

Cécile Guivarch a constaté

comme moi que le recueil paraissait à première vue

différent des autres : une suite de soixante courts

poèmes en prose à l’écriture le plus souvent

horizontale. Toutefois sans renoncer pour autant complètement

à la verticalité, d’ailleurs les premières

versions des Arbres penchés étaient encore dans

ce style. Les poèmes, de longueur très variable, de deux

ou trois lignes peuvent atteindre une quinzaine et même une

trentaine pour le plus long.

Pour un poète du silence comme

Émeric de Monteynard, cette abondance inattendue - tout en

gardant les qualités de concision et de densité qui ont

toujours été les siennes - m’a frappée. C’est

presque pour lui un long discours ! De même j’ai noté la

fréquence inhabituelle des points d’exclamation (plus de trente)

par rapport aux autres recueils : comme s’il était devenu

impossible au poète de maîtriser davantage son

émotion, et que tout à coup, il se mette à

s’exclamer, à répéter certains mots, expressions,

phrases, ou à les prononcer avec insistance (nombreux

italiques). Ce changement pourrait s’expliquer (au moins en partie) par

cette envie folle de crier… du dedans, comme il le dit dans

l’introduction, et de dédier ce recueil aux arbres

penchés, déracinés par la tempête de 1999.

Le titre Aux arbres penchés est

suivi d’une seconde dédicace : À ceux qui riaient face au

vent, expression reprise dans le premier poème[6] (p. 12) : « N’allez pas croire ce qu’on vous lit… ou que

j’ai pu rire autant face au vent, être un arbre ».

Qui parle ici ? L’arbre ? Le poète s’identifiant à

l’arbre ou parlant à sa place ? et à qui s’adresse celui

qui parle en ces paroles énigmatiques : « à vous boire, je souriais »

? D’emblée, ces questions soulèvent le problème de

l’ambiguïté constante de l’énonciation. Mais quoi

qu’il en soit, un premier type de dialogue est ouvert, ici du «

je » au « vous ».

Les cinq poèmes, suivants,

très courts, sont plutôt des réflexions sur l’arbre

en général à la 3e personne du singulier («

Un arbre », « il ») où apparaissent plusieurs

éléments qui font partie de la thématique du

poète, mis en relation directe avec l’arbre : la lumière,

la pierre, le silence (tout de même encore bien présent),

le temps.

Un deuxième type de dialogue

commence à s’instaurer, ici entre l’arbre et la pierre ; il est

avant tout sensoriel et passe d’abord par le regard : « Mais il sait aussi donner du temps et regarder

la pierre[7] . » (p. 14).

Le premier dialogue entre l’homme et

l’arbre vient ensuite. Le verbe « explorer » connote

l’idée d’un voyage dans un pays lointain ou inconnu que l’on

découvrirait peu à peu. : «

Un arbre, ça s’explore » avec lenteur et

douceur, à la fois « à

mi-voix… mais avec les mains » : l’homme conjugue

sensorialité (ouïe / toucher) et sensualité - toutes

deux essentielles chez Émeric de Monteynard – renforcée

par la comparaison avec les femmes : «

comme il s’est fait – des siècles, des femmes… durant. »

(p. 17).

Plus loin, le poète invitera

à tous les hommes à écouter : « C’est charnel un arbre : il suffit d’entendre,

écouter monter sa sève – écoutez !…. »

(p. 44) et à toucher :

« Osez !

Touchez-le !

Pour votre main – d’abord

Et la former à la douceur » (p. 34)

Le dessin en regard du poème

cité plus haut (p. 16-17) suggère un arbre aux formes

féminines, douces et arrondies. Il devient possible d’y lire une

forme de réponse de l’arbre à l’homme. Comme si, par le

truchement de sa main, Xavier, l’auteur des dessins, se faisait

l’interprète des arbres d’Émeric de Monteynard[8] .

Ainsi un nouveau type de dialogue se

fait jour entre l’arbre et l’homme par les textes et les dessins. Plus

généralement, dans Aux arbres penchés,

même si les dessins n’ont pas été

réalisés au départ pour accompagner

spécifiquement tel ou tel poème, le choix de mise en page

finalement adoptée pour les dessins et les poèmes, met en

évidence des correspondances remarquables entre les deux arts et

les deux artistes.

L’écriture précise et

concise du poète, sa façon de dire toujours l’essentiel,

son choix de parler de l’arbre sans nommer d’espèce

précise (sauf exceptions pour le chêne et tout à la

fin), tout ceci s’accorde à merveille avec la

sobriété et la stylisation des dessins en noir et blanc

de Xavier.

Toutefois, il ne faudrait pas en

déduire qu’il n’y ait qu’un type d’arbre, ou qu’ils soient tous

représentés de la même façon. À

côté des arbres aux formes rondes, aux allures

plutôt féminines (voir aussi celui de la p. 36, mis en

regard du beau poème sur l’arbre apprenant aux mères qui

portent un enfant l’instant et la durée), il y a à

l’inverse des dessins d’un grand dépouillement, mais tout aussi

expressifs, d’un arbre à la silhouette noire longiligne, aux

branches dénudées, à l’image de l’homme qui lui

fait face (p. 58), le touche (p. 33) ou se tient à califourchon

sur une de ses branches (p. 81). À noter qu’il s’agit encore ici

d’un autre dialogue : celui de l’homme et de l’arbre dans le dessin

lui-même.

Dans l’un des poèmes les plus

émouvants du recueil où l’homme confie à l’arbre

son secret le plus intime, « Tu sais

donc ma folie et l’odeur des femmes – de celles que l’on serre. Aussi

comment pourrais-je redouter, de l’une ou de l’autre, d’enceindre , un

jour, nos vies ? [9]» (p. 25), le dessin qui y

répond est ce même arbre semblant être enceint de

l’homme.

Ainsi présentés,

poèmes et dessins ne peuvent plus se concevoir l’un sans

l’autre, ils dialoguent et se répondent entre eux comme on vient

de le montrer.

Mais continuons notre lecture… Le

dialogue peut aussi prendre la forme de paroles directement

adressées à l’arbre. Le poète tutoie alors

l’arbre, lui parle de plus en plus intimement, recherche les points

communs qu’il pourrait avoir avec lui, comme on fait avec un ami pour

se connaître mieux : « Comme toi,

je m’essaye… je m’efforce de maintenir en moi la lumière »

(p. 19), ou bien il reconnaît au contraire à l’arbre, avec

une certaine envie, des savoirs ou des pouvoirs que lui, homme, ne

possède manifestement pas : «

Tu sais compter les étoiles – en plein jour… et tu sais mesurer

l’infini, à l’infini des chemins » (p. 21).

Le poète pose aussi beaucoup de

questions à l’arbre, mais parfois, on ne sait plus, encore une

fois, si c’est l’arbre ou l’homme qui parle, notamment quand il(s)

di(sen)t « nous » : «

Comment nous taire enfin… nous faire silencieux (…)? »

(p. 23) Ici apparaîtrait peut-être plus clairement le point

d’identification où l’on pourrait véritablement parler d’

« homme-arbre »[10].

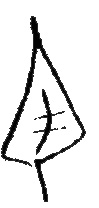

Dans les dessins de Xavier, je vois un

des portraits de l’homme-arbre p. 87 : la tête de profil avec

l’œil, le nez, le menton, un chapeau-feuillage, des bras-branches et

des mains-feuilles, un tronc, un ventre et des jambes-bas du tronc et

racines.

Il y aurait encore beaucoup à

dire sur l’homme-arbre, si l’on accepte cette terminologie, et sur les

autres rapports de l’homme et de l’arbre dans Aux arbres

penchés, autant dans leurs ressemblances ou analogies que dans

leurs différences (physiques, psychologiques…) etc. que je ne

détaille pas ici, laissant le lecteur les découvrir par

lui-même. Ils sont si riches qu’ils auraient pu faire l’objet

d’un autre article[11] . Toujours en relation avec les dessins si

« parlants » de Xavier, je mentionnerais les

étonnants arbres-hommes qui marchent (p. 68-69).

Grâce à la notion d’homme-arbre, certains

mots peuvent devenir complètement interchangeables comme dans

cet autre dialogue en style indirect qui met en scène l’arbre

(=homme) et les dryades[12] (=femmes)

« À quoi bon

laisser des traces… quand tout

est accompli ? »

disait-il aux dryades

[femmes ?].

« À quoi bon

?»

Il sait très bien,

qu’elles rêvent de lui, de l’habiter, d’écrire… et

d’infinis. Il le sait. »

Mais que voulez-vous, un arbre

[homme ?], ça peut parfois se la

raconter, et même y croire. Ça peut vouloir faire sage.

Ça peut être épuisé, timide, avoir froid…

» (p. 63)

Il y a bien d’autres traces de dialogues

poétiques de l’arbre[13] avec ce qui l’entoure , ceux du vent et

de la racine (p. 35), des oiseaux de l’étoile et de l’arbre (p.

60-61), jusqu’au « chant du vent qui

danse avec lui » (p. 33)…

À lire et relire Aux

arbres penchés, j’y ai senti autant des poèmes que

des méditations[14] profondes sur la vie, la mort, l’amour,

l’amitié, le temps, la solitude... Cette dimension spirituelle

reste en effet très présente chez Émeric de

Monteynard et est souvent mêlée de sensualité.

Ainsi, lorsque l’arbre est comparé à un

derviche (– la robe en corolle, en corymbe)

:

« …Dans ta chair, ma chair, tes liens, mes liens,

du coup s’embrouillent, s’imbriquent et se nouent

au Sacré

-à l’instant. » (p. 51)

Je pense en particulier à une

photo de Reza représentant « la danse du monde » par

un derviche d’Istanbul (Turquie, École de Molâna) ; je

relie ces images au poème initial des arbres penchés : « et faire ainsi danser la magie des mondes qui

m’habitaient… » (p. 12)

Témoigne aussi de cette

spiritualité le dernier dialogue de l’homme et de l’arbre,

où ce dernier est comparé à un ange dans une

ultime interrogation : « Serais-tu

comme un ange, gardien de la terre, quelqu’un qui se tait, qui sait,

qui porte[15} … ? » (p. 94)

Edward Burne-Jones, L’échelle de

paradis[16] .

Conclusion :

Aux arbres penchés m’a

permis de découvrir beaucoup d’autres poèmes et

poètes sur les arbres notamment Des poètes et des

arbres : promenade anthologique d’Eryck de Rubercy [17], Le

Tracé des Sèves de Jeannine Dion-Guérin,

Arbres de Jacques Prévert, Éloge de l’arbre

de François Solesmes qui dit :

« …Celui qui aime l’Arbre, qui

s’est longtemps pénétré de son dessein, de son

ordonnance et s’il se peut de ses vertus, sent bien qu’il y aurait

profit à l’écouter en chacune de ses variations ; qu’un

éloge de l’Arbre devrait se prolonger par des louanges

particulières qui rendissent pleine justice à son

invention en fait de port, de fût, d’écorce, de ramure, de

limbe, de pièces florales et de fruit ; en fait de

sous-étage et d’ombre[18] . »

N’est-ce pas ce que fait Émeric

de Monteynard saluant à la fin, comme dans une pièce de

théâtre les acteurs, douze espèces d’arbres pour

leurs qualités intrinsèques respectives ? « Dans l’ombre des ormes ou du sycomore, des

pins du Midi ou des tilleuls d’antan… » (p. 95)

Mes propres dialogues avec l’arbre

m’ont entraînée à aller toujours plus loin, dans

des lectures et des interprétations de plus en plus

personnelles, trop peut-être ?… Ainsi, parmi les arbres du

recueil des Arbres penchés, celui qui « voue sa

vie à ceux qui cherchent »… «

ceux qui voient partout des sanctuaires à secrets ! »

(p. 55) est celui que j’aurais aimé… épouser… si j’avais

été une dryade[19] !

Ne pourrais-je m’identifier à

elle, m’incarner en elle … par le rêve, l’imaginaire, la

métamorphose, la poésie, que sais-je ? ou par un exercice

de méditation similaire à celui qui « consiste

à s’identifier à une pierre, puis à une plante, un

arbre, ensuite à un animal et enfin un humain[20] » ?

Alors, pourquoi ne pas être une dryade ?

La dernière semaine des

vacances cet été, j’étais dans le Pays de Caux,

par hasard à quelques kilomètres d’Allouville-Bellefosse,

où se trouve un vénérable chêne

millénaire, d’autant plus vénérable qu’il abrite

une chapelle dédiée « à Notre Dame de la

Paix érigée par Mr l’abbé du détroit

curé d’Allouville en 1696 ». La dernière semaine des

vacances cet été, j’étais dans le Pays de Caux,

par hasard à quelques kilomètres d’Allouville-Bellefosse,

où se trouve un vénérable chêne

millénaire, d’autant plus vénérable qu’il abrite

une chapelle dédiée « à Notre Dame de la

Paix érigée par Mr l’abbé du détroit

curé d’Allouville en 1696 ».

L’arbre, remis en valeur, consolidé à

l’aide de charpentes métalliques, greffé de plus jeunes

rameaux, est le fleuron des arbres de la région. Le plus

extraordinaire est que l’on peut entrer à l’intérieur du

tronc pour voir la statue de Notre Dame et dans la chapelle

supérieure un crucifix.

J’ai pensé à

nouveau Aux arbres penchés et au sanctuaire à secrets.

À Allouville, on peut toujours, non seulement se mettre sous,

mais dans un arbre, « on y est bien. » J’ai pensé à

nouveau Aux arbres penchés et au sanctuaire à secrets.

À Allouville, on peut toujours, non seulement se mettre sous,

mais dans un arbre, « on y est bien. »

Au terme de cet article, je voudrais

remercier :

- Cécile Guivarch pour m’avoir si gentiment

proposé de « croiser nos deux notes »,

- mes parents, ma famille,

- mes amis et en particulier Jeannine Dion-Guérin,

- Eryck de Rubercy pour sa belle promenade anthologique.

- mes amis arbres dont : l’abricotier, le thuya et le pin de mon

jardin, l’arbre penché d’Espalion, les marronniers d’Inde, le

ptérocarya du Causase, le chicot du Canada, le séquoia

géant de Californie et tous les arbres qui ornent le Jardin du

Luxembourg, les châtaigniers centenaires de Montmorency, et, avec

une intention particulière, le chêne millénaire

d’Alouville…

-Merci surtout à Émeric de Monteynard, mon seul

Orphée depuis quatre années…

Par Nathalie Cousin.

Dessins de feuilles de Xavier : cf. Aux arbres

penchés, p. 62. Homme-arbre p. 87.

Photos : L’arbre millénaire d’Allouville-Bellefosse (76). (N.

Cousin, août 2006.)

[1]Ed. du Laquet, 2001, 124 p.

[2]Aimer le dire, Concéder l’or et le bleu, Dans ce

tremblé des dires, Toucher les doigts du sourcier.

[3] Xavier Vilató Lascaux. Voir la notice bio-bibliographique

dans Aux Arbres penchés, p. 101. Voir aussi : Xavier : Paso a

paso : 1975-2005, julio-septiembre 2005, Malaga, Fundación

Picasso, 2005, 183 p.

[4]Robert Dumas, Traité de l’arbre : essai d’une philosophie

occidentale, Actes Sud, 2002, 254 p. Voir en particulier les chapitres

I (« l’arbre symbolique ») et II (« L’arbre de

paroles »).

[5]Edition intégrale, trad. du hongrois par Gitta Mallasz, nouv.

version revue par Dominique Raoul-Duval, Aubier, 1994, 396 p.

[6]L’expression « rire face au vent » se trouvait

déjà dans Le petit homme qui brûlait : «

Faut-il te l’écrire ou te le dire, mon amour, le murmurer ou le

crier, les yeux dans le cœur ou l’âme à rire aux

éclats face au vent (…) » (lettre dix-huit, p. 47 ).

Toucher les doigts du sourcier s’ouvrait également par un rire :

« J’ai froissé du rire dans tes mains ».

[7]Cf. « Donne à ton tour / Du temps à la pierre

» (Si elle se tait, To)

[8]Jacques Prévert avait eu la même idée dans son

recueil de poèmes précisément intitulé

Arbres accompagné de gravures d’arbres de Georges

Ribemont-Dessaignes (Paris, Gallimard, 1976, rééd. 2004,

69 p.). Il dit : « peut-être sans le savoir Georges

Ribemont-Dessaignes dans ses dessins est quelque part leur

interprète » Pour donner un autre exemple, Le tracé

des sèves de Jeannine Dion-Guérin, (Soisy-sur-Seine,

Éditinter, 2003, 69 p.) contient des « illustrations de

l’auteur inspirées de Vincent Van Gogh ».

[9]Mot rare pris dans ce sens (rendre enceint(e)). J’en ai

trouvé un exemple en poésie sur le site

http://vitriol.over-blog.com/article-1548716.html (publié par

Triplex Nomine) « enceindre reine en dire de ce cri : ci commence

le chant dédié à son corps ».

[10]Cf. Robert Dumas, op. cit.

[11]Je renvoie à celui de Cécile Guivarch.

[12]]Nymphes des bois et des forêts, des chênes en

particulier (dryades vient de drus, chêne en grec). Eurydice par

exemple était une dryade. Cf.

http://fr.wilipedia.org/wiki/Dryades»

[13]Ou de l’homme-arbre, ou de l’arbre parlant par la bouche du

poète ? Cf. Dialogues avec l’ange de Gitta Mallasz quand l’ange

va s’exprimer par la bouche d’Hanna et que celle-ci prévient :

« Attention, ce n’est plus moi qui parle ! » (p. 23) ?

[14]Sur ce sujet, j’ai lu en particulier l’article de Vincent Roger,

« Henry Vaughan et la poésie de la méditation

» dans La prière de l’écrivain, sous la dir.

d’Emmanuel Godo, actes du colloque de l’Université de Lille,

Paris, Imago, p. 59-80. Vincent Roger montre comment le poète

anglais applique la méthode ignacienne de la méditation

en trois phases, préparation, méditation, colloque. J’ai

pu y voir des éléments intéressants relatifs

à ma lecture d’Aux arbres penchés.

[15]L’ange apparaît aussi p. 47, un dessin de Xavier en regard…

En parallèle avec le thème de l’ange : voir notamment

Gitta Mallasz, Dialogues avec l’ange, op. cit., Andrei Plesu,

Actualité des anges, Buchet Chastel, 2005, 269 p.

[16]Source : Edward Burnes-Jones, Le livre des fleurs, Taschen, cop.

1994, 95 p.

[17]Paris, La Différence, 2005, 494 p.

[18]François Solesmes, Éloge de l’arbre, Encre marine,

1995, 189 p.

[19]Cf. « Je ne retiens rien des hommes, mais j’épouse les

arbres, dont tu n’es pas jaloux. » « C’était aux

arbres qu’allait ma préférence, aux arbres qui te

ressemblent, dont mes deux bras faisaient le tour », (Mireille

Sorgue, L’Amant, Albin Michel, Le livre de poche, cop. 1985, p. 110,

59).

[20]Cf. Paule Salomon, « La présence douce », dans

Éric Le Nouvel, Dir., L’art de vivre au présent, Albin

Michel, « Espaces libres », 2001, p. 35. Voir aussi dans le

même ouvrage : « Deviens le coquelicot : présences

réelles, inaccessibles et incarnées : rencontre avec

Jean-Yves Leloup », p. 180-207.

Cécile Guivarch

Nathalie Cousin

Pour Francopolis

Octobre 2006

|