Nous

avons planté nos tentes aux portes de l’Europe.

Nous la convoitons et

nous la méprisons.

Nous lui donnerons

l’assaut.

Les noces avec

l’Occident

François Augiéras à 20 ans

Nuit

du solstice de juin 1943, magnétique et chaude. Rejoignons

François Augiéras, dont le nom signifie « Noble

lance », au château périgourdin de sa tante

Germaine, à Val-d’Atur.

Avant

d’atteindre ses dix-huit ans, il a lancé sa première

offensive contre la Civilisation matérielle. Il vient de

traverser une violente crise mystique. Affolée, sa pauvre

mère le conduisit à deux doigts de l’internement, car il

délirait, prétendant que Dieu et l’Amour avaient

élu domicile en lui. Comme Dieu irradiait partout, il pouvait

donc le faire pénétrer chez autrui. Il sacralise

déjà tout ce qui l’entoure. «Sauvage est la

proximité du sacré» pourrait-il dire, comme

Friedrich Hölderlin. Les lignes d’une excessive séduction

qu’il envoie à son ami Georges Croses sont presque dignes d’un

démiurge.

«

Certains jours Dieu est comme dilué en moi et

ceux qui m'aiment à ces moments là, c'est un peu comme

s'ils aimaient Dieu.

Si l'on m'aime

c'est que ma vie est pleine d'intensité et par son

intensité pose et résout tous les problèmes.

Je vis, je ne fais

que vivre et raconter ma vie.

Avoir de

l'affection pour moi c'est un peu m'imiter. Vous avez entendu,

m'imiter, donc être de mes disciples. » (Lettre

à Georges Croses. 24 Décembre 1943. Collection

privée.)

C’est à cette

période qu’il écrit, dans Les noces avec l’Occident

:

« Celui que

j’aimais se faisait identique à moi-même et

pénétrait mon cœur… Il n’est de réel que l’esprit,

et l’amour de l’esprit m’a seul enivré... Là fut ton

existence unique, entre les seuils éternels de la nuit. »

Dans certains passages

de ses premières proses, la certitude de ses pouvoirs

frôle la folie. Parmi un groupe d’enfants idiots et tarés,

l’un d’eux, qu’on lui désigne, suscite sa compassion.

«

Ses yeux divergeaient atrocement. Il prit entre ses

mains le crâne tondu de l’enfant, ses deux pouces

écrasèrent les globes des yeux, et il les lui remit

définitivement en place. »

La fin de l’hiver

glacial atténue son prosélytisme, et lui rend le

goût de l’orgie des sens. Il fuit sa mère

déjà veuve, avant sa naissance en Amérique. Comme

elle lui suggère de collaborer avec les Allemands, en donnant

des conférences, il la traitera dans ses Mémoires

de sale Polonaise.

« Je ne sais

pas d’où elle sort, de quel Danube crasseux (…) Elle est

besogneuse, idiote, inhumaine, sans affection pour moi, sans

attachement pour personne, et finalement dangereuse comme la peste

à force de nullité. »

Sa

tante lui a attribué une chambrette isolée dans l’une des

deux tours, sous les combles.

Cette nuit du

solstice, passée en solitaire dans les bois, il a, comme

toujours, atteint une jouissance qui l’a laissé abasourdi : il

en a perdu jusqu’à la certitude élémentaire de sa

propre existence. Cette jouissance, il a appris comment la provoquer

physiquement, après avoir volé avec un engin de son

invention, au-dessus des grands prés du domaine familial.

Au

comble de

l’exaltation, le jeune homme termine, puis recopie une suite de proses

poétiques, à la lueur vacillante d’une coupe de bronze.

Il l’alimente avec des morceaux de bougies.

L’urgence

d’écrire le taraude depuis longtemps. Il éprouve le

besoin de tenir une sorte de journal de bord, pour démêler

l’absurde écheveau de sa vie, et lui donner un sens, avec de

petits éclats d’éternité. Lecteur avide, il a

découvert très tôt ses éclaireurs. Tout se

passe comme si, à ses débuts, il avait entendu la parole

de Gide à propos du Classicisme qui, on le sait, « tend

tout entier dans la litote. C'est l'art d'exprimer le plus en disant le

moins. C'est un art de pudeur et de modestie. » (Incidences) Le

choc de la rencontre d’Augiéras avec son oncle astronome,

fin 1947, ne modifiera pas son style. Chagrin cosmique. Il transmutera,

à peine transposés, humiliations et coups

reçus dans le désert en œuvre d’art : Le Vieillard et

l’Enfant.

Spirale de la

nébuleuse de l'Aigle (Télescope Hubble)

Spirale de la

nébuleuse de l'Aigle (Télescope Hubble)

En

juillet de cette année-là, il envoya son œuvre onirique

en lettre recommandée à sa revue

préférée, Les Cahiers du Sud, à

Marseille.

Ses futures Mémoires préciseront cette date.

Il

s’agit de la

version initiale des Noces avec l’Occident, premier chant

passionné de ce

«fou divin», dédié

à l’univers. Cet aventurier de l’esprit, drogué de

lumière astrale, a entre seize et dix-sept ans lorsqu’il compose

cette suite flamboyante - l’âge de Rimbaud auquel il fut souvent

comparé, par la suite. Dans ses Mémoires, il nous

conte

comment, à cause d’elle, il fut renvoyé de nuit par le

chanoine dont il travaillait les terres.

«

Je suis

incapable de "vivre avec les autres", je ne sais quoi leur dire ; je

suis gai, d’une gaieté solitaire. »

Lorsqu’il

revient de

ses équipées nocturnes, ébloui par les cieux, il

traverse le salon sans se cogner au piano, ni renverser les saints de

faïence. Puis il grimpe les escaliers à l’aveuglette.

C’est le

tournant de son existence, car il a découvert sa

vocation : sans plus attendre, il faut fixer par des termes la

lumière surgie des choses, avant qu'elle ne disparaisse de

l'espace.

« Dès

les premiers mots qui viennent sous ma plume, je

me rends compte que mon avance passe par un système de formes :

les blés et l’azur, les bois et les astres. »

Il est persuadé

qu’alors, grâce à ses traces, dans

peu de temps, d’autres hommes iront du même côté que

moi, retrouveront le ciel et me ressembleront.

Rentrant

dans l’obscurité à quatre heures du matin,

grisé par l’odeur des moissons, l’adorateur des étoiles

réveille le chanoine. Intrigué, celui-ci frappe à

la porte de la chambre dont la lumière est restée

allumée. Il doit penser qu’il n’est pas très catholique,

le seul employé qu’il n’a pu mettre au pas.

Des feuillets noircis

par une belle écriture appliquée

jonchent le plancher. Ils parlent d’eux-mêmes. Le discours

halluciné de François, la plume à la main,

épouvante l’abbé. Il n’est question que des astres et de

la métamorphose de l’homme en Dieu, que le malheureux voit. Il

est missionné, affirme-t-il.

« -Vous

écrivez ! Et quoi donc, je voudrais le savoir ?

»

Avant de partir

à l’aube, à travers champs,

l’écrivain en herbe traité d’ « illuminé

» nous éclaire :

« Je lui

explique que je sors souvent la nuit pour regarder

les astres, qu’une mutation de l’homme me semble très probable,

que je veux aller vers l’avenir, que c’est le récit de mes

courses nocturnes. »

De

ce manuscrit ne subsiste qu’une enveloppe vide

expédiée par « M. Augiéras Kacsinski

François, Val-d’Atur, Dordogne ». Il s’agit de

l’unique

fois où l’auteur associa ses deux noms.

Il

décrit de petites scènes agrestes ou inavouables, dont le

style touche à l’universel. Les bois, les choses, les

êtres qui s’étreignent derrière un bal

champêtre sont d’une évidence et d’une

immédiateté insolites.

Dans Les noces,

la

chrysalide se libère, ambivalente et révolutionnaire,

pour l’époque. La double nature de l’auteur éclate

à chaque instant : androgynie, dualité du nom, ange et

démon, amour et cruauté, candeur et cynisme. Pages plus

éclairantes, à ce sujet, que les Mémoires.

« L'homme

est une corde tendue entre l'animal et le Surhomme, une corde au-dessus

d'un abîme », écrivait Nietzsche, dans Ainsi

parlait Zarathoustra.

Des

phrases simples. Le ton est parfait, définitif, d’une gaucherie

voulue. Parfois, l’identité fluide de l’auteur glisse, d’une

page à l’autre, entre celle d’un petit enfant et celle d’un

garçon trop tôt mûri. Il est tour à tour

innocent moissonneur sous la lune ; saltimbanque ; thaumaturge qui rend

la vue ; enfant qui cherche un père ; client de maison

close ; ennemi nu, debout, au bord de l’Orient.

Vingt

ans après, songeant à ce manuscrit perdu, il

décrète dans ses Mémoires, avec une

sûreté souveraine : « Cela sera retrouvé,

plus tard. »

Sa vie

durant, il dispersera ses écrits en tous sens, persuadé

que c’est l’unique moyen de ne pas les perdre. Un double du texte

égaré émergea dans un coin reculé des

collines d’Aquitaine, chez le peintre Marcel Loth, dix ans après

la disparition de l’auteur. En 1981, cet ami de jeunesse en publia

soixante et un exemplaires dans ses Cahiers du Bospicat. Il fut

repris

par les éditions Fata Morgana, la même année.

Il s’agit bien du

même manuscrit.

« J’y parle

de mon attrait pour les astres, les forêts et les blés ;

j’y raconte que je joue de l’accordéon, en dansant devant la

voie Lactée, que j’ai changé de religion. »

(Extrait non retenu pour Une adolescence. Augiéras. Une

trajectoire rimbaldienne. Ed. Au Signe de la licorne, 1996.)

Les

noces avec l’Occident décrivant l’aura en flammes du

colonel, futur père mythique de François, constituent un

puissant appel de magicien.

En

1950, dans une

dédicace à Marcel Loth, à la première page

du manuscrit, l’auteur posa superbement les bases de ce qui deviendra

son mythe fondateur : l’invention d’une civilisation nouvelle, en

relation avec les astres.

« Ah, la

noblesse de l’esprit, je laisse cela à mes cochons d’amis.

Moi, j’invente

des coutumes ! »

Puis il

oubliera ces pages, dans lesquelles il fait revivre ses années

d’apprentissage, à peine transposées : la tournée

du théâtre du Berger ; le travail dans le potager du

chanoine ; la garde des jeunes délinquants, au château de

Marsac. Au milieu des années soixante, il reprend d’ailleurs

quelques descriptions, de mémoire, dans Une adolescence.

Mais

celles-ci comportent moins de détails.

Les

courtes évocations des Noces font revivre

comédiens et

filles de joie, trafiquants de farine dans un grenier, marchands

ambulants, résistants et paysannes, orphelins perdus dans une

France ressemblant à une fourmilière

dévastée.

Elles ne font pas

allusion à la rencontre avec son parent astrologue, pourtant

décisive, après la fin de la tournée des

marionnettistes.

Avant de

confier ce document à Marcel Loth, Augiéras n’y ajouta,

apparemment, que peu de passages. Le lecteur pressé remarquera

peut-être le titre du premier chapitre, Et le soldat se souvint.

En

regard à la

Préface, située à Aubusson, un bref

épisode, en guise de Postface, nous transporte près de

Sète, en 1950. Intitulé L’autre rive de l’Occident,

il

dut être rédigé lorsque l’auteur avait vingt-cinq

ans. Il relate sobrement une relation nocturne entre deux adolescents,

l’un au bord de l’autre, sur une plage déserte.

« Le lendemain, ils ne s’en allèrent pas, et

après avoir mangé, ils dormirent encore jusqu’à la

nuit, sur cette autre rive d’Occident.

Et avec un Dieu l’Occident avait connu ses noces pour mille ans.

»

Il

est possible que François ait recopié une partie des

poèmes, sans trop les modifier, en 1950. Le laps de temps dont

il disposait, à la charnière de son destin, foisonnait de

tant de projets ! La page relative au vieillard, auprès duquel

il dort, appartient sans doute à la première version.

(« Alors l’adolescent parut dans le sommeil du vieil homme,

qui

le vit lumineux et entouré de flammes jusqu’à l’heure

où vint le jour. »)

Ce n’est pas le cas de

l’Hymne à l’Amour inspirée par Abd

Allah, Le Seigneur de Dieu nommé en toutes lettres,

après

une allusion au passé :

(« L’amour

dans les bois, dans les camps de travail de ce

siècle. »)

………………………………….

«

L’amour est un chant de guerre.

l’amour

oppresse la poitrine

l’amour se

moque de la mort.

D’où

me viennent mes pensées

si ce n’est

de tous…

Que suis-je

d’autre que mes pensées ?

Abd Allah, je

sais d’où tu viens ;

tu es beau

lorsque tu parais au soleil levant.

Je n’ai

d’autres dieux que mon frère Abd Allah.

Si je ne

chantais pas, je mourrais. »

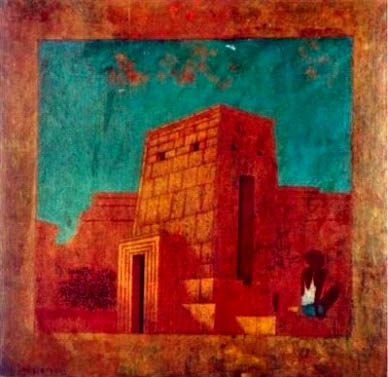

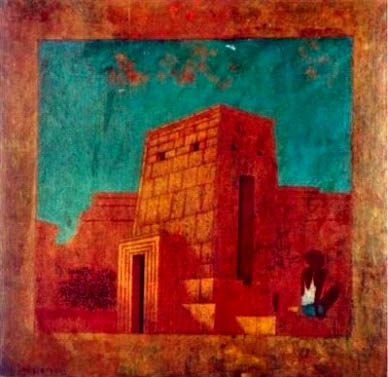

Temple. Huile de

François Augiéras

Temple. Huile de

François Augiéras

Ainsi, les lieux et les temps s’entrelacent, comme par magie.

« Trop de meurtres l’avaient entouré… ll hait

férocement et sans raison. »

Nous

voici loin des images d’Épinal des Mémoires. C’est la

plume d’un homme qui a connu la brûlure du fouet.

D’après

son ami

et biographe Paul Placet, Augiéras ne fit jamais allusion aux Noces,

après 1950, et il ne chercha plus

à les publier.

Peu lui importe leur devenir. «J’écris pour Dieu»,

dira-t-il souvent. Il ne croit pas au Dieu des abrahamistes. Il aime

son ‘âme éternelle’, Dieu qui est, l’étincelle

divine qui habite le cœur de tout homme, même le pire criminel,

et qui ne demande qu’à s’embraser.

Le 16

mai 1946, il

écrivit à Pierre Fanlac pour lui soumettre une

ébauche de manuscrit. Il prit son temps. Il faut attendre 1947

pour que soit signé avec le jeune éditeur de

Périgueux le premier contrat pour un fascicule artisanal. Il

verra le jour fin 1949. Le vieillard et l’enfant, signé

Abdallah

Chaanba, est prétendument imprimé en Belgique, à

225 exemplaires numérotés. (La lettre "n" du

pseudonyme

est sans doute une coquille.)

A

l’instar de Salah Stétié, j’ai une secrète

préférence pour ces débuts littéraires

méconnus, frémissants de sève. On devine

l’éclosion d’une résonance poétique, grisante,

avec l’univers ; Augiéras aiguise sa plume à la lueur des

mots.

Pour

sa publication,

Bruno Roy inséra au début du petit livre un bref extrait

d’Une adolescence, que l’auteur date d’octobre 1949 - en fait d’octobre

1948 : « Je rentre en France. Je suis éreinté

par

la vie infernale que j’ai connue cet été chez mon oncle…

Il y a un terrible sourire sur mes lèvres, inquiétant,

sauvage, heureux… »

Le

second

séjour d’Augiéras chez le colonel ressembla en effet au

barbare corps à corps de deux labyrinthes.

Suivent

quelques

lignes de l’éditeur pour préciser que le livre fut

rédigé presque sans ratures en 1950. C’est-à dire

entre le retour du troisième séjour d’Augiéras

à El Goléa et son départ pour la Sicile, où

il rejoignit André Gide. Mais il dérive en partie de L’Histoire

d'un homme, destiné à

devenir L’Histoire d’un

dieu, antérieur aux premières versions du Vieillard

et

l’Enfant - où l’on remarquera l’inversion des termes «

oncle » et « père

». II s’agit toujours

d’épisodes lapidaires, juxtaposés. De même, dans

les tableaux du peintre, quelques silhouettes de personnages ou

d’animaux se répètent.

L’écriture

de L’Histoire d’un dieu remonterait au second

séjour

d’Augiéras à El Goléa, en 1948. Les amours

d’Abdallah le Chaamba à Ghardaïa sont de la même

époque. Avec Le vieillard tué secrètement au bord

du monde, le sort du colonel est réglé symboliquement, de

manière œdipienne, et son corps profané. Après ce

dernier fragment de mosaïque, Augiéras est prêt

à rédiger Le Vieillard et l’Enfant, de 270 pages.

On

jurerait que le sable est devenu encre, et que le jeune écrivain

veut épuiser toute cette encre du désert.

Augiéras

avait coutume de remanier ses pages, glissant volontiers d’un manuscrit

à l’autre. Fréquemment, les descriptions qu’il

préfère, dans son journal de bord, figurent de

mémoire, avec des variantes, dans les lettres adressées

à ses correspondants.

Les

Noces ambiguës furent habilement retouchées ; le

procédé, bien dans le style d’Augiéras, est

destiné à demeurer occulte, comme le seront les fresques

du blockhaus, la seconde descente à la grotte de Lascaux ou

notre relation. L’auteur a la pudeur de ses sentiments.

«

C’était

un esprit farceur, une âme légère, inventive

à l’extrême, la nuit, parcourant la ville à

l’affût de quelque sottise. »

Tous

les feuillets des

Noces sont véridiques, puisque François Augiéras

n’invente jamais rien. Les scènes d’amour démentent donc

la légende de sa virginité tardive, qu’il revendique dans

ses Mémoires.

Dans

le chapitre El

Goléa du Voyage des Morts, à propos du colonel, en 1947,

il confie: « J’ai assez couché avec tout le monde pour

connaître la douceur, malgré tout, des hommes. »

Il

est vrai que ceci fut écrit tardivement.

L’embryon

des Noces

ignore encore l’encre noire du malheur. Poèmes en nage, pages en

sueur des scènes prises sur le vif. L’audace est à couper

le souffle, pour l’époque, avec son art consommé du

frôlement. L’intelligence de la chair saisit autant que la

sobriété de l’expression. Désir incarnat.

Étreintes dont l’intensité fait défaillir, contre

un tronc d’arbre… joie tactile avec une campagnarde ou un pâtre…

senteurs de résine… voluptés abruptes au goût

d’éternité, « sous les premières

étoiles semblables à des grains de maïs ».

En

1943, le jeune

homme a découvert que l’ancienne maladrerie, surnommée La

Maison des Anglais, est un mauvais lieu bien caché. Il la

décrit avec exactitude, avec sa curieuse tour, dans Les

noces

avec l’Occident. Les cartes postales d’époque en restituent

tous

les détails. Cette demeure du XIIème siècle

servait autrefois de foyer pour les malades, les pèlerins et les

sans-abris. Elle fut achetée quarante mille euros par la ville

de Périgueux, en 2011, afin d’être restaurée.

François

y

accède en barque, puis par un escalier extérieur.

« Il

retrouva

quelques jeunes hommes soupant ici en compagnie de filles que toute la

ville connaissait.

…Un feu de

sapins brûlait dans une cheminée aux revêtements de

faïence.

Une fille d’une grande

beauté : de petite taille, très jeune, les lèvres

peintes de vermillon, avec une tête ronde d’enfant qu’encadrait

une longue chevelure noire.

…Ouvrant sur le monde

des yeux admirables et respectueux des institutions, elle avait vu sans

étonnement défiler dans son lit plusieurs garnisons, tant

françaises qu’étrangères.

…Cette ville

en aval

de laquelle on soupa, cette nuit-là, fut son perpétuel

amour. »

Augiéras

offre

son corps à qui lui plait, quand cela lui plait, et il

possède qui le désire. Filles et garçons font de

même ; ils se prennent et se déprennent avec une

surprenante aisance. La disponibilité des êtres est celle

d’un Age d’or.

«

Ils

s’éprirent les uns des autres à cause de l’odeur et de la

sueur de leurs poitrines et de l’étonnement qu’ils eurent de la

beauté de leurs corps. »

Ils semblent nous

signifier que nous sommes un seul être multiple, parent des

bêtes, des pierres et des eaux.

Les

aveux interpellent.

« Cet

adolescent

était d’une grande beauté, ignorant les scrupules… Trop

d’années passées dans des fermes… Les vices des

garçons d’étable révèleraient toujours son

passé, son âme cruelle et tendre. »

Dans

« La course

dans les blés », toute une nuit, « le bel

adolescent

volait au-dessus des tiges », à la poursuite d’une

jeune

paysanne qui l’a insulté, après un bal.

«

Ils se

touchèrent, l’un et l’autre tombèrent sur les pailles et

les épis qu’ils brisèrent. Et il la prit sous lui et

s’enfonça dans la chair rouge de la petite. Pour s’enfuir

ensuite dans la brousse blonde. »

Nous

voici

déconcertés : en dépit de la part de jeu, il

s’agit quasiment d’un viol.

Les lecteurs du Vieillard

et l’Enfant reconnaîtront, dans les

deux derniers mots,

le début du roman autobiographique.

« J’ai vu un

lieu étrange dans le désert, une brousse blonde. »

Ces termes ne peuvent

dater de 1943.

Quand

décrivit-il les jeunes gens défaillant de plaisir, sous

l’édifice des étoiles qui flambent ?

« Ils

crurent

rouler entre les astres incandescents au plus noir du ciel, dans la

nuit criblée de soleils tournant à une vitesse

prodigieuse. Eux mêmes, changés en flammes, se

traversaient dans leur course sans se briser, (…) transfigurés

de joie, éternels musiciens et danseurs. »

Prémonitions,

à propos du choc de la rencontre avec le père mythique de

l’auteur, obsédé comme lui par l’immensité

céleste ? Ces lignes sont peut-être postérieures

à son arrivée dans le désert.

Tous

les thèmes

d’Augiéras sont déjà là. Jusqu’à

celui, emblématique, des grottes. Et jusqu’aux gendarmes qui

l’appréhendent, pour des vêtements volés. Ils

recommenceront si souvent, jusqu’à la fin de sa vie... « Coupable

de rien, suspect de tout. » avait

coûtume de dire

le nomade.

Il est

probable

qu’Augiéras a modifié son texte, entre 1948 et 1950. Seul

un contemplatif de son espèce est capable d’une telle agression

contre l’hypocrisie de la société.

L’énigme

demeure. Noces aussi mystérieuses que la brusque irradiation de

l’amour dans les ténèbres. Si le récit de

l’adolescence, dans les Mémoires, est plus pudique que Les

noces, c’est peut-être à cause de sa jeune

épouse

d’alors : au milieu des années 60, Viviane et son entourage

avaient violemment rejeté L’apprenti sorcier, trop

scabreux.

Les Noces nous

contraignent à une double lecture des années de jeunesse.

À la manière des étoiles dans le ciel, l’esprit

farceur

s’est-il amusé à cacher là une sorte de

rébus ?

L’astrologue

avait

prédit des ennemis. Chez Augiéras, c’est

congénital. Ce Slave à demi orphelin étant

différent, comme les Roms, il suscite l’hostilité. Les

autres volent en bande, comme les corbeaux. Lui, jamais. Il n’aspire

qu’à s’élever dans le ciel. Cet écorché a

dû terriblement souffrir pour que, dès la Préface

des Noces surgissent des termes inquiétants. On pourrait

multiplier les exemples.

«

Même par

la haine je suis entré dans votre âme et nous voici

prisonniers les uns des autres.

L’ennemi venu des

plaines d’Asie.

…Après qu’il

eut chanté longtemps, tous s’en allèrent se sachant son

ennemi pour la vie.

…Il songea

aux hommes

qui le trahissaient sans raison, comme autrefois ils l’avaient

aimé. »

Les

furtives scènes des Noces sont des sortes

d’instantanés,

reflets de la réalité pendant l’Occupation. Volontiers

scandaleuses, elles sont décrites avec une justesse et une

liberté que seul un jeune affranchi pouvait se permettre, alors.

Elles font penser parfois aux scènes de maisons closes de

certains monotypes de Degas, trop délicates, dans leur aveuglant

réalisme, pour être pornographiques. Les escarbilles

foisonnent, jaillies d’un brasier originel. Chacune semble recueillir

en elle tout le feu de la parole.

Dans

la revue Europe,

en 2006, Dominique Fernandez souligna le fait que les œuvres

d’Augiéras datent d’avant la libération des mœurs.

« Pareille témérité dans l’affirmation

de la

légitimité du bonheur physique, on ne l’avait vue qu’une

seule fois dans la littérature française : c’était

en 1953, quand Pierre Herbart fit paraître L’Âge d’Or.»

(Une aristocratie morale. Europe, 2006.)

Rédigées

en partie pendant la guerre, ces pages n’évoquent pas la peur,

la misère, la famine. Le thème de la faim, présent

dans les Mémoires concernant cette période,

n’apparait pas dans Les noces. Le vin et l’eau de vie abondent.

Sur le

chemin des vagabonds, il y aura toujours une ferme abandonnée,

une boulangère accorte ou une noce champêtre.

Fantasmagorie

et

vécu s’épousent. Atmosphère propice aux

rencontres, hors du temps. On soupe dans des terrains vagues, dans des

prés ou dans des baraquements d’un jour. Chaque soir, les

municipalités offrent des banquets qui s’éternisent. La

vie est une fête.

L’année

précédant la parution du Vieillard et l’Enfant,

aux

éditions de Minuit, Yves Bonnefoy salua Un Musée au

Sahara du jeune inconnu dans Les lettres nouvelles.

C’était en

septembre 1953 : « Pages assez souvent admirables,

évocation directe, pauvre, nullement (ou parfaitement)

littéraire, de l’essentiel. Rien n’est ici un ornement, rien ne

séduit ou voudrait séduire, tout signifie. Il y a, dans

ce Musée, un respect de la dignité des choses, cette

pensée sans détours, cette grave simplicité qui

est la vraie poésie.»

Abdallah

n’est

peut-être pas encore né, mais François a

trouvé son style.

« C’était

une algérienne. De même que dans ce vieux bordel, il y

avait en elle de la richesse et quelque chose de pauvre. »

Avec les faciles

plaisirs des sens, pendant l’Occupation, nous voici fort

éloignés des méditations du futur yogi tantrique

de la grotte de Domme… Étant passé maître dans la

science du souffle, Augiéras y pratiquera l’union avec son

invisible compagne, sublimée, pour atteindre l’interminable

jouissance océanique.

La clameur de la

guerre s’étend. On se tue dans les rues et dans les bois. Dans

les campagnes reculées se cachent des munitions et des camps de

maquisards. La Résistance est si farouche que les envahisseurs

nomment cette région «petite Russie». Le

chaos

règne partout. Une nuit, un homme est abattu et enseveli sous un

arbre de la propriété. Lorsqu’il est

déterré pour être inhumé dignement, on

trouve un corps brûlé vif, atrocement mutilé.

«

Fini le temps

de l’insouciance ! » s’écrie soudain Augiéras.

Il

ne songe qu’à être mobilisé en Afrique. Ses

rêves lui répètent : «Le désert est

propre, le désert est pur.»

Pendant

trois ans, il sera obsédé par son oncle paternel,

père qui pourrait le protéger. Marin en permission,

à Laghouat, le bel animal sera presque sur le point de

l’atteindre. À El Goléa, le mirage d’oasis saharienne se

cristallisera lorsqu’en surgira le colonel Augiéras, à

près de mille kilomètres au Sud d’Alger.

Une

nouvelle

identité attend François, lui qui aime tant les masques

et les métamorphoses. Il va devenir Abdallah, jeune victime aux

lamentations hypnotiques et triomphales.

« Tout grand

art

est un art d’apparition. »

*

Les Noces avec

l’Occident (Editions Fata morgana, 1981) ne furent pas

réimprimées. Plusieurs fascicules du Vieillard et

l’Enfant parurent avant la version des éditions de Minuit,

en

1954. Le Voyage des Morts vit le jour en 1959, à la Nef

de Paris.

BIBLOGRAPHIE SOMMAIRE

-

Le

Vieillard et l'enfant (sous le nom d'Abdallah Chaamba), éditions

de Minuit, 1954 . Précédé de « Zirara

», Minuit, 1985).

- Le Voyage des Morts

(sous le nom d’Abdallah Chaamba, La Nef de Paris, Collection Structure,

1959. Sous celui de François Augiéras : Fata Morgana,

1979. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2000).

- L’Apprenti sorcier

(sans nom d’auteur : Julliard, 1964 – sous celui de François

Augiéras : Fata Morgana, 1976. Grasset, « Les Cahiers

rouges », 1995).

- Une adolescence au

temps du maréchal. Récit (Christian Bourgois, 1968

; Fata Morgana, 1980 ; sous le titre voulu par l’auteur, La

Trajectoire, Fata Morgana, 1989 ; sous le titre Une adolescence au

temps du maréchal et de multiples aventures, La

Différence, 2001).

- Un voyage au mont

Athos (Flammarion, 1970, 1988 ; Grasset, « Les Cahiers rouges

» 1996).

-Les

Noces avec l’Occident (Fata Morgana, 1981).

- Domme ou l’Essai

d’Occupation (Fata Morgana, 1982 ; édition intégrale, Le

Rocher, 1990 ; Grasset, « Les Cahiers rouges » 1997).

-

Les

Barbares d’Occident (Fata Morgana, 1990 ; La Différence, «

Minos », 2002).

Lettres à Paul

Placet (Fanlac, 2000).

- Le Diable ermite.

Lettres à Jean Chalon, 1968-1971. (La Différence, 2002).

*

Les

peintures de

François Augiéras furent souvent exposées - entre

autres, en 2000, à la Mairie du 6°, à Paris, et au

Festival de Venise, en 2006.

*

Film hispano-suisse :

Los pasos dobles. Isaki Lacuesta, avec Miquel Barcelo. 2011. Prix de la

Coquille d'or au festival de Saint-Sébastien.

* - Voir aussi l'article : Les ondes-le colonel

Marcel Augiéras (février 2015)

Francesca Y.

Caroutch

recherche Dana Shishmanian

juin 2015

|