|

Le

Sahara

Pourquoi le Sahara ?

Quand

on posait la question à Eva, elle pensait au tableau.

Au

tableau du Sahara qui ornait l’affiche d’une exposition sur les peintres orientalistes.

Elle l’avait longuement regardé alors qu’elle attendait Antoine devant le

musée d’Orsay.

« Tu

comptais amener Antoine dans un musée ? » avait ironisé

Joséphine, lorsqu’elle lui avait appris l’anecdote.

Tout

le monde savait que les plaisirs d’Antoine se situaient ailleurs.

Eva

se rappelait très bien la photo du tableau qui l’avait interpellée,

happée. L’arrivée d’Antoine avait brusquement rompu le charme.

Elle

s’était alors promis de retourner au musée, de retrouver le tableau. Et ne

l’avait jamais fait.

C’était

ce jour-là que Joséphine avait décidé : « Mais la voilà, notre

destination : le Sahara »

Eva,

avant d’acquiescer, avait pensé qu’elle allait, d’une certaine manière,

rentrer dans un tableau aperçu par hasard.

L’affaire

fut vite conclue : il avait déjà été décidé, peu de temps auparavant,

qu’elles avaient besoin de partir quelques jours- pour une parenthèse –

disaient elles.

À

Tamanrasset, ce furent leurs vies d’avant qui furent tout de suite mises

entre parenthèses.

Leur

présent désormais était envahi de chaleur, de poussière et de

couleurs : de l’ocre des murets, au bleu du ciel en passant par les

noirs des robes des femmes.

Et

par les silhouettes fugitives des Touaregs se faufilant dans les ruelles

étroites.

À

l’arrivée, Ahmed, leur chauffeur, les attendait. Il n’était pas seul, deux

garçons et deux filles l’accompagnaient : un jeune couple, plus

Fabien et Marie, deux amis. Le 4*4 était déjà prêt, chargé de tout son

barda : jerricans, tentes et provisions.

Les

kilomètres s’étaient étirés sur les pistes tracées au milieu de

roches, de cailloux, de dunes de sable : l’Assekrem, l’ermitage du père de Foucauld, In Salah, le

plateau du Tademaït…

Et

partout la même magie : l’étendue à perte de vue, le silence, la

chaleur. La sensation de l’infini et de l’éternité. L’implacable certitude

d’en faire partie.

Et,

sous les doigts comme sur la peau, les vibrations silencieuses de l’air.

Ils

croisèrent parfois quelques Touaregs et leurs chameaux et partagèrent avec

eux l’eau d’un puits, au milieu de nulle part.

Avec

quelques sourires, quelques gestes, mais sans parole.

À

El Goléa, Eva avait changé de tente. Et changé sa

place contre celle de Marie.

A

Ghardaïa l’histoire était entendue : elle ne retournerait pas avec

Antoine, ni même à Paris.

Finalement

elle était passée des tableaux orientalistes aux tableaux de Cézanne.

Fabien

habitait dans le Sud près de la montagne Sainte-Victoire. Il avait déjà

décrit à Eva l’odeur des pins, les fleurs des amandiers au printemps et les

couleurs des ciels en automne.

Sans

oublier l’odeur des ruchers quand il s’occupait de ses abeilles.

Gustave Guillaumet, Laghouat,

Sahara algérien, 1879 (Musée d’Orsay, Paris)

***

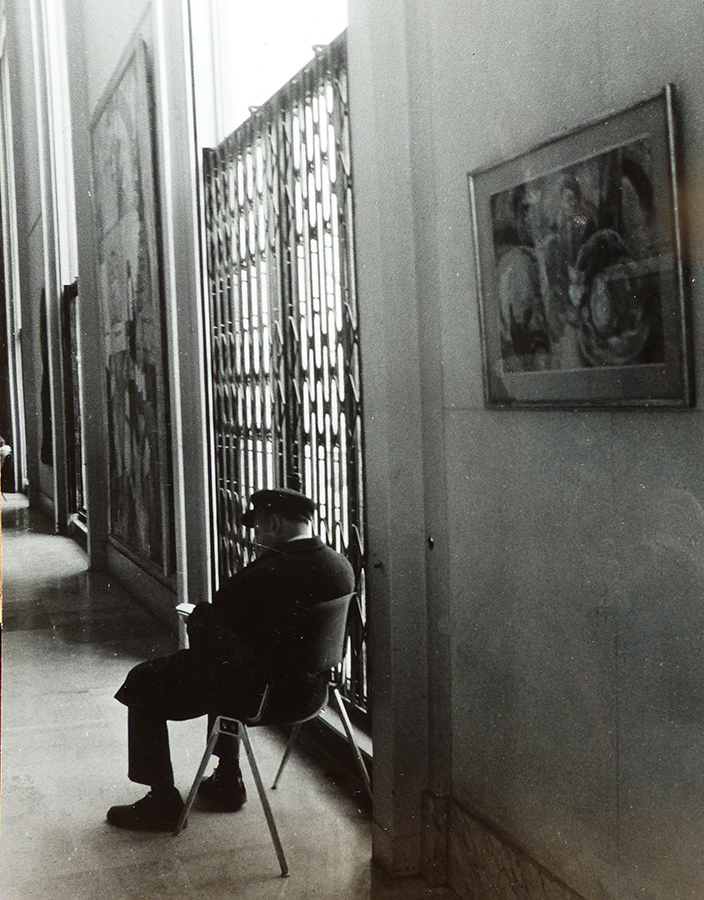

Le

gardien de musée

Il

habitait dans mon quartier et j’avais pris l’habitude de le croiser à la

boulangerie. Nous avions fini par nous saluer, en voisins.

J’avais

des horaires capricieux mais, lui semblait opposer au temps une rigueur

implacable : je ne le croisais que si je me levais assez tôt pour être

à la boulangerie à 8 heures tapantes.

C’était

devenu un jeu, et j’y pensais parfois en entendant sonner mon réveil.

Muriel

avait rigolé lorsque je lui avais raconté mes rendez-vous boulangers

« J’espère

qu’il est beau gosse ? »

« Euh !

peut-être l’a-t-il été… Autrefois... ».

« Tu

veux dire... Il a plus de 40 ans ? »

« Tu

peux en ajouter 30 de plus… »

Bien

sûr, elle a ri jusqu’à s’en étouffer.

J’habitais

alors dans une chambre de bonne et j’essayais de finir avec peine quelques

études littéraires. J’avais des amis, quelques amours et des examens en

vue.

Mais

j’étais intriguée par la densité de cet homme, sa silhouette massive, son

pas lent, contredits par le regard rapide, incisif ; Aussi, chaque

fois que je le croisais, je ne pouvais m’empêcher d’imaginer sa vie.

Peut-être,

depuis des années, rentrait-il chaque soir dans un petit appartement

vieillot où sa défunte femme avait laissé quelques napperons sous des

plantes séchées. Auprès de quelque

compagne de passage ? Ou bien avec sa vieille mère ?

Mais

son regard ouvrait d’autres pistes.

« Celle

d’un serial killer », avait ironisé Muriel.

Un

jour où je le croisai une fois de plus devant la boulangerie, je crois,

qu’en entrant, j’ai volontairement laissé la porte se refermer sur lui.

Sûrement pour provoquer une réaction.

Je

n’ai pu m’empêcher de rougir quand j’ai vu son demi sourire.

La

boulangère s’est retournée :

«

Pas de mal monsieur Dippel ? Toujours le pied marin hein ? »

Je

me suis excusée sous son regard amusé mais je n’ai pu m’empêcher de relever

les paroles :

« Vous

êtes marin ? »

C’est

elle qui a renchéri « et comment donc !... il a longtemps vécu

sur un bateau, hiver comme été… »

Lui

s’est contenté d’un sourire et est reparti, sa baguette sous le bras.

Désormais

lorsque je le croisais, j’arrivais à lui arracher quelques mots, à partir

desquels je lui inventais, plus que jamais, des vies au bout du monde -

dûment encouragée par les bavardages de la boulangère.

Le

bateau m’avait ouvert mille horizons : Une péniche en eau calme ?

Un tanker dans le canal de Panama ? Ou un paquebot en

Méditerranée ?

C’est

finalement la boulangère qui, au milieu d’un flot de paroles, a tranché le

débat « il a longtemps passé sa vie sur des cargos à arpenter toutes

les mers du monde… jusqu’à… »

Bien

sûr, je ne me suis pas contentée de ses points de suspension et, à ma

demande, elle a fini sa phrase :

« Jusqu’à

la mort de son fils… mort à vingt ans... noyé… »

Quelques

jours plus tard, alors qu’un ami de passage m’avait entraînée au musée de

la ville, je me suis arrêtée dès l’entrée, sidérée.

Il

était là mon voisin-marin, assis, un livre à la main. Gardien de musée.

Je

lui avais prêté mille vies et il en avait encore une autre.

En

m’apercevant, il me fit un clin d’œil, et reprit sa lecture.

À

la fin de notre visite, il vint vers moi :

« Vous

avez été étonnée n’est-ce-pas ? Et pourtant, c’est seul endroit

où j’ai pu retrouver un peu de calme après la mort de mon fils. A seulement

rester là, immobile, au milieu de toutes ces traces humaines, tous leurs

échos. »

Il

avait bourlingué sur tous les océans, avait connu toutes les escales, les

ports, leurs bars, leurs filles.

Mais

lorsqu’ il avait été blessé –irrémédiablement- il était venu s’asseoir au

milieu de tableaux peints par d’autres hommes et d’autres femmes. En

d’autres temps. En d’autres lieux.

Ultime

escale qui les résumait toutes.

Et

il a conclu avant de regagner sa place :

« Regardez

bien : il y a dans ces tableaux tous les éclats de nos vies ».

Claude Ivert,

Le gardien du musée (photographie)

***

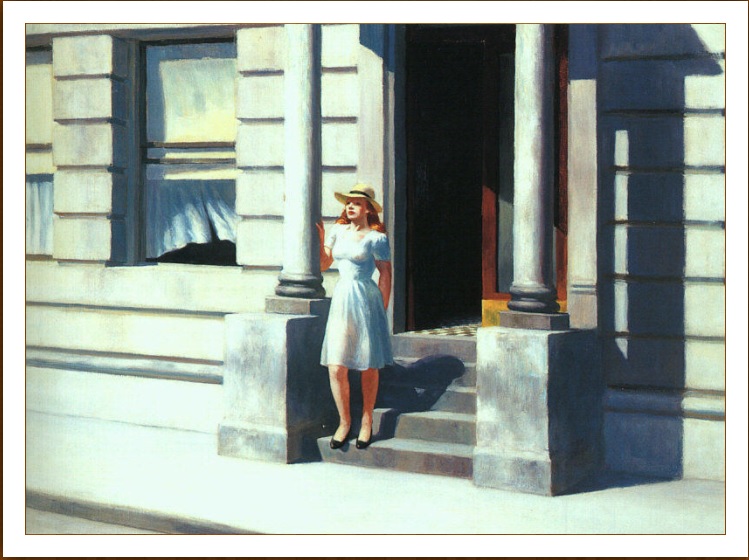

La

voisine

Elle

était immobile sur le perron de la maison familiale.

La

robe était courte et seyante, la silhouette fine, et ses longs cheveux

blonds étaient à moitié cachés par un chapeau de paille.

Son

visage était tourné vers la rue.

C’était

l’heure de la sieste : plus rien ne bougeait dans le village.

Aucune

voiture, aucun passant : la chaleur recouvrait tout, interdisait le

moindre mouvement, le moindre bruit.

De

ma fenêtre, j’avais l’impression que la vie s’était arrêtée sur l’image.

Elle

était là debout, ne bougeait pas, ne manifestait aucun signe d’impatience.

Un

tout petit moment qui avait un goût d’éternité et qui s’étirait,

s’allongeait, envahissait l’espace.

La

moiteur de l’été rajoutait à l’immobilité de la scène.

Attendait-elle

un ami ? Des amis ? La promesse d’un amour ? D’une

aventure ?

Elle ne manifestait aucun signe de

fébrilité.

Peut-être

trop certaine du rendez-vous prévu. Aucune trace d’inquiétude sur de

potentielles promesses non tenues. Aucun doute.

Elle

attendait.

Cinq

minutes, un quart d’heure, une demi-heure. Nous étions maintenant deux à

attendre.

Elle

fit quelques pas, reprit la pose au bas des marches, la main posée sur un

muret.

À

aucun moment elle n’avait regardé sa montre.

Mais

depuis qu’elle avait bougé, c’était moi maintenant qui m’impatientait.

Peut-être

son téléphone avait-il sonné, j’étais, de toutes façons, trop loin pour

l’entendre : Mais je la vis chercher quelque chose dans la poche de sa

robe, sortir son portable, le regarder rapidement avant de le remettre à sa

place.

Sans

réaction visible.

Il

faut dire que, de ma fenêtre, je ne pouvais distinguer clairement les

traits de son visage.

Je

sus cependant – à ce moment là – que l’attente était finie. Quelle qu’en

ait été l’issue : un report, une annulation, un adieu…

Et

effectivement en un mouvement brusque, elle tourna le dos à la rue et rentra dans la maison.

Le

texto avait peut-être été anodin ou brutal, Il avait peut-être changé sa

vie ou réglé une affaire banale.

Mais

je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elle s’était juste échappée, pour

quelques instants, d’un tableau peint en Amérique il y a plusieurs dizaines

d’années. Par un peintre nommé Edward Hopper.

©Alice

Bernat

Edward Hopper, Été, huile 1093 (Delaware

Art Museum – Wilmington, reproduit d’après le site wahooart.com)

|