|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues

papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de

livres... |

|

|

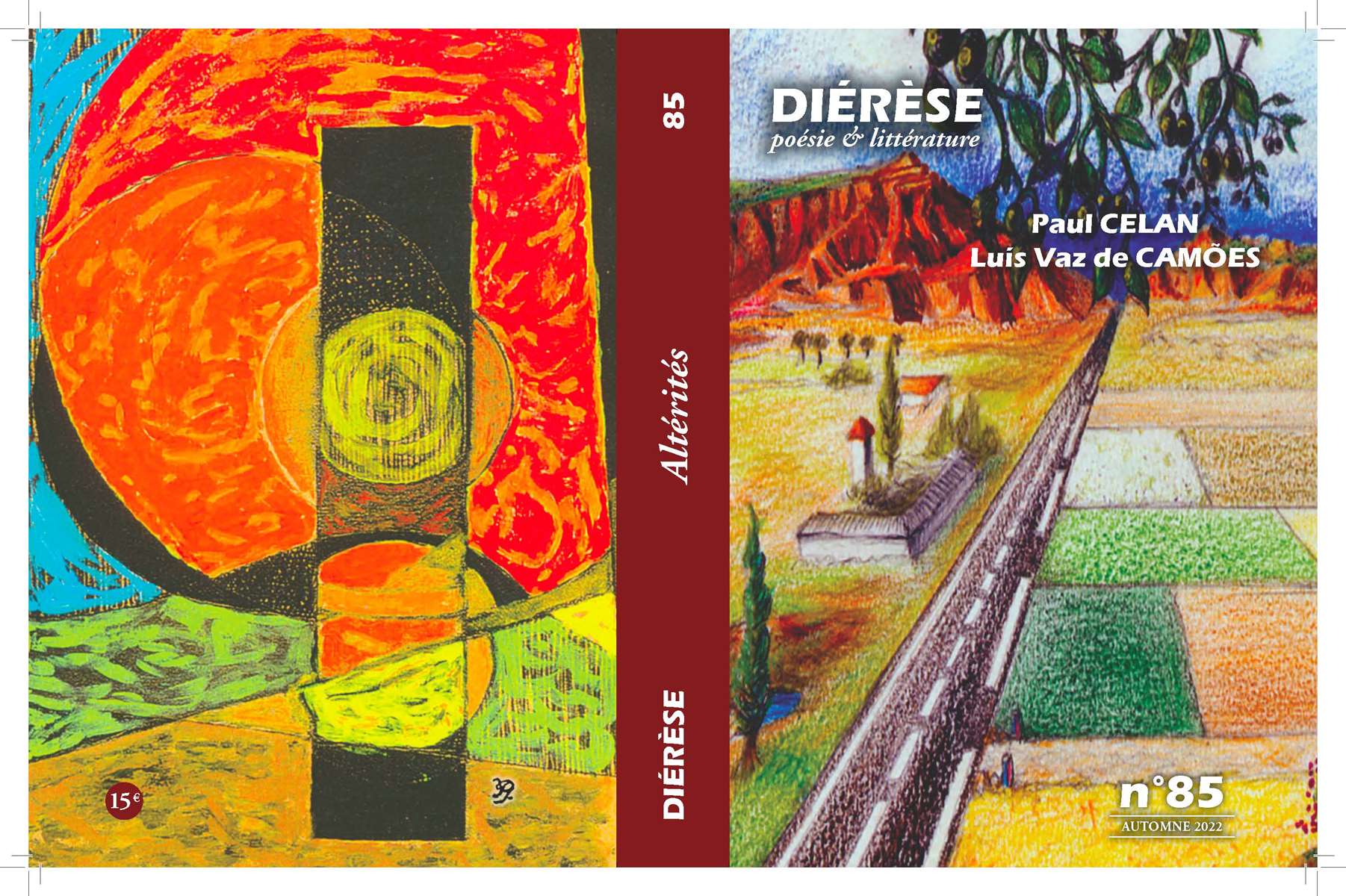

LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Novembre-décembre 2022 Diérèse n°85, automne 2022, 15 euros (Responsable :

Daniel Martinez) Lecture par Éric

Chassefière |

|

La très belle revue poétique et

littéraire Diérèse tenue par Daniel Martinez paraît trois fois par an,

offrant plus de trois cent pages de poésie, prose et notes de lecture. Placés

en exergue de ce numéro 85, ces mots du poète et peintre Yves Renaud :

« Sans la poésie, le monde ne serait / que ce qu’il semble être »,

suggérant que le poème nous donne accès à une profondeur cachée du monde.

Dans le même esprit, l’éditorial de Michel Diaz souligne le caractère premier

de la nécessité d’écrire, préexistant chez le poète à la forme et au contenu de l’expression. Il s’agit,

avec le jaillissement de l’écriture, son « élan impérieux », de se

confronter aux énigmes du monde, ouvrir les yeux à l’intérieur, voir plus

loin et plus vrai, ouvrir la fenêtre sur une immensité que nous dérobent les

apparences. « L’écriture poétique est alors démarche d’existence, quête

inlassable et jamais aboutie de ce qui fermente et vagit dans les

commencements ». Quête non pas du sens, qui ouvre sans jamais résoudre,

souligne Diaz, mais du rythme et de la résonance, dans leur dimension

proprement originelle, résonance qui dans l’écriture poétique se fait

présence à soi-même et au monde. La

section Poésies du monde, comme

dans chaque numéro, introduit le choix de poèmes proposés. Elle est consacrée

au poète portugais du 16e siècle Luis Vaz

de Camões et au poète allemand du 20e siècle Paul Celan. L’œuvre

de Camões, éditée de manière posthume quinze ans après sa mort, a été

revisitée par la critique au 20e siècle et expurgée de bon nombre

de textes qui lui avaient été attribués par erreur. Elle comporte un peu plus

de deux cents sonnets, certains repris par des chanteurs de Fado actuels.

Sont ici reproduites onze pièces traduites par Serge Dutoit,

disant, dans la tradition de la poésie galégo-portugaise

du 13e siècle à laquelle le poète se rattache, la passion

amoureuse et ses tourments avec un lyrisme délicat empreint d’une évidente

sincérité. Cinq

poèmes de Paul Celan extraits de son fonds posthume sont ensuite livrés, en

allemand et dans la traduction française faite par Joël Vincent, introduits

par un texte sur Celan de Alain Fabre-Catalan, et un commentaire du

traducteur. On sait le traumatisme qu’a constitué pour Celan la déportation

et la mort de ses parents en 1942, l’antisémitisme dont il se sentira plus

tard victime, le réveil de sa souffrance par la campagne de diffamation

entamée en 1953 par la veuve du poète Ivan Goll

pour plagiat, le conduisant à la dépression nerveuse et le poursuivant toute

sa vie jusqu’à son suicide en 1970. La poésie de Celan affronte l’abîme,

celui de la catastrophe de la Shoah, le poème y est passage à travers le

temps, à travers l’histoire. Le poète, qui conserve l’allemand comme langue

d’écriture tout en vivant à Paris à partir de 1947, crée ses propres

conventions : « par la réduction des énoncés, la dureté des

sonorités, une rigueur de la construction en parallèle avec un éclatement

verbal, plus ou moins prononcé. Nous sommes bien ici confrontés à la

dislocation du monde », écrit Joël Vincent, le traducteur. Qu’on en

juge : « FERMEZ LE POÈME, OUVREZ LE

POÈME : ici les couleurs conduisent aux juifs, au cerveau libre mais sans protection. Ici lévite celui qui est lourdement accablé. Ici, c’est moi. » Aquarelle de Franck Bertran

illustrant le poème précédent Les

cinq poèmes sont illustrés par cinq aquarelles de Franck Bertran,

réalisées après que l’artiste se soit « imprégné

du poème, (s)’en approchant, (s)’en éloignant, jusqu’à trouver un écho

plastique libre », peintures abstraites hautes en couleur et en

transparence, suggérant surgissements et confrontations. Puis

viennent les trois Cahiers consacrés à la poésie actuelle, présentant des

textes d’une vingtaine de poètes. Glanés au fil du premier Cahier, quelques

extraits disant la lumière de la nostalgie : « Soir

encalminé : / tout va tard, dieu inutile, / se réconcilier / dans la

paix du vide. // Même le poème / est parti, l’idée / aussi a bien fait, / et

même la rime / a oublié sa lune / au milieu de la route » (Yves

Leclair) ; « Tu me couvres de neige (ce n’est pas la saison),

/ tu renoues les brins dispersés du passé. / NOYERS / L’empreinte telle une

enclume / enfonce dans ma mémoire / l’essence des arbres et je crie des mots

qui s’éloignent » (Isabelle Lévesque) ; « le nuage ne libère

que rarement cet enchevêtrement rocheux / labyrinthe dont chaque issue est

évidente / la pierre rature le ciel / deviner l’espoir / dans les seuls jours

enfuis. » (Éric Barbier) ; « Lignes du vent sur les paumes /

soyeuses nos chairs frôlées / changent demeurent se livrent / aux éclats du

passé / depuis ce don d’enfance / que la vie dans son cours mendie / rivière lente

des jours à venir » (Daniel Martinez). Le

deuxième Cahier s’ouvre sur une douzaine de poèmes du poète surréaliste

d’origine biterroise Guy Cabanel dont le premier ouvrage À l’animal noir, incluant des dessins de Robert Lagarde, fut

remarqué par André Breton en 1958, ce qui valut à Cabanel d'être intégré au

groupe surréaliste. Une poésie raffinée, toute en images et couleurs, comme

cette strophe du poème intitulé Neige :

« La neige sait enfouir tout sauf le désir du paysage où ta lèvre rougit un ciel, seule, soleil idéal beau comme un baiser. » Les

poèmes sont suivis d’une bibliographie complète de l’auteur, riche d’une

quarantaine de titres. Puis viennent des poèmes d’autres auteurs. De la Suite nocturne de Gérard Mottet,

extrayons quelques lignes disant le berceau qu’est la nuit : « La

nuit la nuit effacera nos images /

pour nous rendre à l’évidence de nos corps / nue éternité de la nuit

retrouvée », « Maternelle nuit de toutes nos enfances / de tous ces

chemins que nous n’avons pas pris / ô nuit

porteuse de tant de vies rêvées ». Max Alhau

nous parle du « voyage sans issue et tellement aléatoire de la

vie » : « Tu croyais en un temps que la douleur

n’appréhenderait pas et qui jamais ne faillirait / Maintenant c’est l’éclat à

vif sur une blessure, le regard glissant vers un pays perdu, soleil noyé,

ciel sans étoiles ». Peut-être, regardant le ciel, est-ce en soi-même un

visage qu’il faut retrouver : « Seul un visage par son absence te

porte au-delà de tout espoir ». Michel Diaz évoque l’usure du temps et

l’éternel retour au point d’incertitude : « il dit je sais je crois j’attends j’espère, /

en dépit de toute espérance, comme est le naufragé, seul / à nager, quand

l’air parfois lui manque, // ainsi écrire », et à propos du blanc de la

page vierge : « cela même qui est notre seul devenir et qui est non

l’abri, mais le cri, envol d’ongles muets à nos lèvres », « écrire

encore, pour juste apprendre à désécrire, revenir

au blanc, et à ce rien sans nom qui nous obsède mais d’où part cet étroit

chemin d’encre qui ouvre un inaccessible horizon ». L’écriture ainsi

comme souffle, flux et reflux de l’encre sur la page. Le

troisième Cahier est en grande partie consacré au poète belge Éric Brogniet, auteur de Radical

Machines, un livre paru en 2017 qui interroge la place de l’humain dans

une société de plus en plus marquée par les progrès des techno-sciences

et des sciences du vivant. L’interview de Brogniet

réalisé par Pierre Schroven se positionne

précisément dans ce questionnement. Et en particulier, comment donner à la

parole poétique une place dans nos sociétés de plus en plus

technicisées ? Pour Brogniet, c’est par

l’imaginaire, destiné à combler le manque résultant de notre finitude et de

notre solitude, que nous pouvons collectivement inventer notre liberté :

« l’étonnement, la conscience de la différence et de l’étrangeté, le

rapport entre silence et parole et du silence dans la parole permettent que

s’élaborent un rythme, une vision de la réalité, le dialogue ». La

poésie, porteuse d’un accès à l’imaginaire, a ainsi le pouvoir, si elle est

lue publiquement et mise en scène, comme le théâtre, de créer du lien et

mettre la société en mouvement. À la question de savoir quelle philosophie de

la vie Brogniet a trouvé dans la poésie, il répond,

en cohérence avec sa conception du rôle de la poésie : « Celle de

toujours chercher à établir ma demeure dans la métamorphose ». Parmi les

poèmes inédits de l’auteur présentés ensuite, citons-en deux, marqués au

sceau de l’intériorité : « Le ciel pèse parfois sur nos fatigues / Une brume estompe le rouge automne / Le monde jette ses

derniers feux / La forêt finit où l’on se perd », « Nous écoutons

le sang pulser / Avec la grande déshérence / Où se fracassent nos certitudes

/ D’être quoi que ce soit ». Suit

un hommage à Werner Lambersy, poète belge récemment

décédé, par le psychanalyste et poète Philippe Bouret

et le poète Tahar Bekri, qui l’ont tous deux

rencontré et apprécié. Mais écoutons Lambersy

parler de sa relation avec le poème dans cet inédit de 2020, tout en

simplicité et tendresse, présenté ici avec l’hommage : « Mes poèmes ont pris le pas De ma vie je les entends S’approcher de la porte Appeler doucement avec Obstination Si je n’ouvre pas et leur crie De s’en aller Ils se contentent de rester là Alors j’allume un feu de bois Dans la cheminée Et je les regarde Qui s’étendent se couchent Joyeux et profitent apaisés » Après

cet hommage se succèdent plusieurs sections de proses : le journal

quotidien de Pierre Bergounioux, que l’on peut

suivre de numéro en numéro, la série de Vincent Courtois sur Hergé avec sa

« Tentative d’épuisement d’une case de bande dessinée », des

nouvelles de Michel Lamart, Bernard Pignero et Véronique Joyaux, deux grosses

chroniques sur Je souffle, et rien

d’Isabelle Lévesque par Pierre Dhainaut, et Le porteur de nuages de Richard Rognet par Béatrice Marchal, la présentation de la Poéthèque de la Cave littéraire de Villefontaine (4000

titres de revues littéraires couvrant plus de 75000 numéros !),

enfin les Bonnes feuilles

traditionnelles présentant plus de trente chroniques de livres récemment

parus, chroniques particulièrement denses et fournies, il faut le souligner. Pour davantage d’informations sur

la revue Diérèse

et les Éditions Les Deux Siciles, on peut consulter

le blog mis à jour chaque fin de semaine sur le lien : http://revuepoesie.hautetfort.com/.

L'abonnement annuel

(trois numéros) se fait à l'adresse suivante, qui est celle de la revue Diérèse : Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77330 Ozoir-la-Ferrière.

Ce, par chèque d'un montant de 45 €. L'envoi de textes s'effectue de même par

la voie postale. Adresse mail : daniel.dierese24@yahoo.fr. ©Éric Chassefière |

Note de lecture de

Éric Chassefière

Francopolis, novembre-décembre 2022

Créé le 1 mars 2002