|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues

papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de

livres... |

|

LECTURES

–CHRONIQUES-ESSAIS

Pascal

Hermouet :

La question du bonheur chez Claude Esteban

|

« Tant pis ! vers le bonheur

d’autres m’entraîneront » Stéphane Mallarmé, L’après-midi d’un faune, 1876 Étudier la place du bonheur dans

quelques œuvres du poète, essayiste, traducteur et critique d’art Claude

Esteban (1935-2006) peut sembler paradoxal de prime abord. En effet, il est

surtout connu pour, d’une part, des écrits liés au deuil, comme c’est le cas

pour le recueil de poèmes Élégie de la mort violente, paru en 1989,

soit trois ans après le décès accidentel de sa compagne Denise Esteban

(1925-1986) et, d’autre part, des textes sur la souffrance et l’approche de

la mort, évoquées dans la série de poèmes en prose Trajet d’une blessure (2006) puis dans le recueil La mort à distance (2006). Claude

Esteban ne serait-il que le poète du malheur, en quelque sorte ? Pourtant,

le poète est un passionné et ses centres d’intérêt sont multiples (peinture

figurative et non-figurative, photographie, cinéma, musique de chambre,

théâtre du dix-septième siècle en Espagne et en Angleterre). Cet intellectuel

à la curiosité insatiable et à l’enthousiasme contagieux aime enseigner la

littérature espagnole à la Sorbonne, voyager (Espagne, Grèce, Iran) ainsi que

faire découvrir des artistes et des écrivains de tous milieux et de toutes

disciplines, en particulier comme fondateur puis comme directeur de la revue Argile (1973-1981). Une

telle énergie est significative d’un appétit de vivre et de

transmettre ; un tel éclectisme mérite qu’on s’y attarde un peu. Le fait

d’analyser la conception du bonheur chez Claude Esteban pourrait peut-être

apporter un nouvel éclairage à la compréhension de ses œuvres, à condition de

trouver quelques axes d’étude. Nous en avons identifié deux, à savoir :

le goût de la contemplation, de la méditation et du retour sur soi (axe

réflexif) ainsi que la recherche d’une dynamique dans l’écriture (axe

poétique). C’est ce que nous nous proposons de développer maintenant. * *

* 1.

Axe réflexif :

de la contemplation du monde au retour sur soi. Dès

ses premières œuvres, Claude Esteban observe et questionne les rapports entre

l’homme et la nature. Il en est ainsi avec des recueils comme La Saison dévastée en 1968 (1)ou Terres, travaux du cœur en 1979 (2). Avec Conjoncture du corps et du jardin,

publié en 1983 (3), le poète proclame son amour de la terre :

« Je mourrai d’avoir trop aimé la terre » (4). La nature

est peu détaillée ; seule compte le passage des saisons, avec comme

repère la « sentinelle soleil » (5). Déjà, l’univers

paraît fragile. Pourtant,

le recueil en prose Janvier, février,

mars, publié en 1999 (6) met en valeur plusieurs petits

bonheurs quotidiens que le narrateur décrit depuis sa fenêtre, à savoir la

vision d’un vieil arbre personnifié (« je voudrais, même aujourd’hui,

être un arbre »), « artisan de l’infime » à la fois noble et

modeste (« Mon honorable voisin »), l’attention portée à des

oiseaux comme le « merle » ou les « moineaux »

(« L’oiseau qui chante la nuit ») ou encore l’émerveillement

ressenti en mars devant « l’éclosion de la première fleur sur le

cerisier » (« L’insaisissable »). L’œuvre en prose s’apparente

à une éphéméride poétique, conçue comme la somme d’impressions fugaces et de

sensations tenaces. Si

on peut parler de contemplation active de la part du narrateur, la communion

avec la nature est encore plus prégnante dans son ultime recueil La mort à distance, paru en 2007 (7),

avec notamment l’évocation d’un « chêne roux, majestueux » que le narrateur

salue avec respect mais aussi effusion : « moi, si pudibond, je

m’enhardissais, et j’effleurais d’une main furtive cette monstrueuse patte

posée là pour toujours sur la pelouse » (8). Il y a ici

l’expression d’un changement avec ce déplacement du narrateur dans un

parc ; d’observateur statique depuis la fenêtre de son appartement comme

dans Janvier, février, mars, il est

maintenant passé au statut de visiteur-acteur qui communique sensoriellement

avec le chêne, d’autant plus que, comme dans « Mon honorable

voisin », l’arbre est personnifié, telle une « personne

mémorable » : « Je croyais pourtant qu’il vieillirait sans

fin » (9). Quand il écrit La

mort à distance, Claude Esteban est alors âgé de soixante-et-onze

ans ; le narrateur-auteur utilise la mémoire comme preuve de fidélité

envers un environnement familier qui disparaît ou qui a déjà disparu, à

l’image de cet arbre déraciné par une tempête : « L’arbre

est intact dans notre mémoire. C’est à nous, maintenant, qu’il appartient de

veiller sur lui, de l’enraciner dans ce temps que nous inventons ensemble » (10). Cette

ouverture au monde favorise également la méditation et le retour sur soi,

avec par exemple le souvenir d’un voyage en Corée ; au cours de son

voyage, l’écrivain visite un monastère isolé, en pleine montagne ; le

temps y est discontinu, non linéaire et suspendu car « il

s’approfondit, se love sur soi-même. Tout semble s’apaiser et ce n’est

pourtant qu’une pause intime » (11). De fait, ce texte est

moins un récit de voyage qu’une réflexion sur les apparences et le sens

à donner à son existence ; il ne comporte pas de nombreuses indications

référentielles, à l’exception de la mention d’un pays asiatique (la Corée,

probablement la Corée du Sud) et d’un cadre naturel indéterminé (une montagne).

L’absence de plus amples détails met en valeur une visée signifiante du

texte, à savoir un dialogue éclairé entre deux amoureux de la solitude, en

l’occurrence ici le narrateur et un moine. En effet, le narrateur fait la

rencontre d’un jeune moine bouddhiste, d’origine canadienne ; l’échange

porte non pas sur la spiritualité bouddhiste mais bien plutôt sur la vie,

illustrée par des « choses simples, des gestes quotidiens, des nuits de

veille, du travail de la terre, bien plus que de prières et de cérémonial »

(12). Le choix du présent de l’indicatif (« il est si

proche », « il me parle », « le jeune homme sourit, je

lui demande son âge, il sourit encore ») (13) quasiment

utilisé du début à la fin de ce texte qui évoque des souvenirs anciens,

souligne la volonté du narrateur d’aller à l’essentiel. Le « travail de

la terre » du moine fait écho au recueil du poète « Terres, travaux

du cœur », déjà mentionné. Dans les deux cas, le bonheur n’est pas

transcendant mais plutôt immanent, modeste et dépouillé. De

plus, la figure même du moine anonyme est signifiante, en tant que reflet

d’un double exil : exil linguistique d’une part car le moine canadien et

francophone connaît, comme Claude Esteban, la problématique des langues et du

bilinguisme ; exil intérieur d’autre part car, dans sa quête d’une voie

spirituelle, le moine s’est abstrait d’une réalité matérielle et profane – de

même, on peut établir un parallèle avec la démarche du poète qui cherche lui

aussi à se détacher des apparences afin de saisir un sens caché du commun des

mortels. Quant au travail, c’est celui de l’artisan, humble menuisier évoqué

dans « Mon honorable voisin » ; le labeur prime, bien avant

tout salaire ou toute récompense. En effet, l’important est d’agir et de

sans cesse remettre son œuvre sur le métier. Cela nous évoque également le

travail poétique d’un autre artisan qui a connu Claude Esteban, à savoir le

poète inspiré mais laïc qu’est René Char (1907-1988), lequel écrit en 1950

dans Rougeur des matinaux (14) :

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». Par

ailleurs, un autre élément entre en jeu comme préalable à tout travail

poétique, dans l’esprit de poètes comme René Char ou Claude Esteban : le

silence, source de paix intérieure. De fait, l’acte poétique nécessite une

ascèse permanente et une concentration renouvelée. Le silence permet

d’établir des conditions favorables à la création, à condition d’être

lui-même désiré et conquis par le poète, comme le rappelle Esteban dans

« Un doigt posé sur la bouche »: « Le

silence n’est pas un don du ciel, c’est pour chacun une conquête. Il est

exclu du temps et de l’espace, et cependant il cherche à y trouver son lieu(15) ». Le

silence créatif a d’autant plus de valeur qu’il est difficile à obtenir et à

conserver. Bien immatériel, il annonce une richesse intérieure mais tangible,

comme le suggère la métaphore de l’abeille « qui butine patiemment son

nectar et le dépose, au soir, dans une ruche invisible » (16). Outre

la contemplation de la nature et un goût pour le silence, la voix poétique

affectionne à plusieurs reprises l’aube ou le petit matin, comme un nouveau

commencement où tout paraît possible, dans un temps en apparence suspendu.

Ainsi par exemple ces vers, extraits du recueil Morceaux de ciel, presque

rien (2001) : « ce sera comme si le matin s'attardait dans une chambre et qu'il

n'y ait plus, tout un instant, ni d'ombre ni de malheur ». De même, on retrouve cette affection intense pour les toutes premières

heures du jour dans les vers suivants, extraits de son anthologie Le jour

à peine écrit : 1967 – 1992 (2006) : « Donnez-moi ce matin, ces heures encore du petit matin quand tout commence donnez-moi, je vous prie, ce mouvement léger des branches, un souffle, rien de plus ». Quoi

qu’il en soit, le bonheur dans l’œuvre de Claude Esteban n’est qu’une

hypothèse, à ce stade de notre réflexion. Il s’agit plus d’une attitude que

d’un concept. Cet état d’esprit positif, s’il est confirmé ultérieurement, ne

peut tout simplement pas se résumer à un lien très fort à la nature ou au

retour sur soi. La question est plus complexe. D’autres éléments sont à

prendre en compte, à commencer par le rapport aux mots, à l’écriture et à la

poésie. 2.

Axe poétique :

synthèse de langues, traductions et projet du Livre. Tout

écrivain développe avec le temps un goût particulier pour les mots. Cet

intérêt pour le mot et cet amour du livre peuvent remonter à l’enfance. C’est

le cas pour Sartre avec son autobiographie Les Mots(17) (1964) ;

c’est aussi le cas pour Claude Esteban avec Le partage des mots, œuvre-clé à mi-chemin entre l’essai et

l’autobiographie linguistique. Dans cet ouvrage, très court (il fait à peine

166 pages), Claude Esteban décrit non pas les joies mais les affres du

bilinguisme, depuis l’indécision et le doute jusqu’à un sentiment

d’inadaptation au monde et d’identité contradictoire (18): « Cette

infirmité (…) était bien, en vérité, au sens forme du terme, une absence de

fermeté que je ressentais tout à la fois dans la consistance du monde et dans

l’emprise verbale que je pouvais avoir sur lui. » (19) De

cette souffrance récurrente perçue durant toute l’enfance et l’adolescence du

narrateur naît pourtant à l’âge adulte, à l’occasion d’une première prise de

poste d’enseignant d’espagnol à Tanger en 1959, une prise de conscience plus

sereine des avantages et des inconvénients de sa situation

« hybride » : « J’ai

compris (…) que le bilinguisme pratiqué durant ma petite enfance avait été à

la fois un moteur et un frein dans mon expérimentation du langage. [ …] Il avait provoqué en moi le besoin

de m’approprier, dans l’une ou l’autre langue, les mots qui me paraissaient

les plus adéquats à évoquer, par leur texture sonore même, la nature et les

qualités propres à tel ou tel objet. Ce désir d’appropriation, je l’avais

poursuivi tout empiriquement, sans me soucier des frontières linguistiques,

ne retenant pour seul critère que cette sensation indéfinissable mais bien

réelle qui fait d’un mot, plus que l’équivalent de la chose, son double,

solide et savoureux, dans la bouche. » (20) De

fait, ce goût sensuel et profond pour les mots va, pour le bilingue qu’est

Claude Esteban, susciter une « révélation » (21) d’ordre

presque mystique, à savoir « une remise en cause des catégories de

l’intelligible, un commerce comme illicite avec l’unité primitive, avec l’âme

inentamée du cosmos » (22). Ce « commerce » et

cette recherche d’unité expliquent sa vocation de créateur et de passeur de

mots. Autrement dit, la jouissance permise par les mots est à l’origine de

son activité de poète mais aussi de traducteur littéraire, sans oublier ses

écrits en tant que critique d’art (23). En effet, l’écriture

estebanienne accorde autant d’importance à sa propre production poétique qu’à

celle d’autres poètes. Dans les deux cas, il s’agit de partager et de faire

partager car l’acte de traduire participe d’une « nécessité

intérieure » (24). Sa traduction d’œuvres du poète mexicain

Octavio Paz (1914-1998) en est un bon exemple, avec notamment le recueil Le singe grammairien (25). Traduit

en français en 1972, soit avant même sa publication en espagnol en 1974, Le singe grammairien (El mono gramático) est une œuvre

atypique et multigénérique, à la fois récit de voyage, essai sur le langage

et poème. Le cadre référentiel est celui de l’Inde rurale du vingtième

siècle, avec l’évocation d’une méditation et d’une marche effectuées par le

narrateur, en route vers Galta, lieu de pèlerinage hindou situé à dix

kilomètres de la ville de Jaipur dans l’état du Rajasthan, au nord-ouest de

l’Inde. Le site de Galta comprend en particulier un temple dédié au

dieu-singe Hanuman, connu dans la mythologie hindoue du Ramayana comme le

singe savant, dieu de la sagesse et seigneur des signes. On connaît la

fascination d’Octavio Paz pour l’Orient et ses cultures (26),

en particulier celle du Japon qu’il visite en 1952 et celle de l’Inde où il

réside de 1962 à 1968 en tant qu’ambassadeur du Mexique. Avec Le singe grammairien, Octavio Paz part

d’une poésie elliptique et centrée sur l’instant présent pour aboutir à un

discours métapoétique : « Il

faut détisser même les phrases les plus simples pour découvrir ce qu’elles

renferment (…) et de quoi et comment elles sont faites (de quoi est fait le

langage et, surtout, est-il fait ou est-il quelque chose qui ne cesse de se

faire ?). Détisser le tissu verbal : la réalité apparaîtra. » (27) Là

est l’enjeu du verbe travaillé par le poète, autre singe savant et

« seigneur/serviteur de la métamorphose universelle » (28) :

il s’agit de percevoir et de traduire une réalité changeante et authentique,

dans un refus de toute transcendance, car « la sagesse ne réside pas

dans la fixité ni dans le changement, mais dans la dialectique qui les relie.

Constant aller et retour : la sagesse est dans l’instantané » (29).

Ce voyage à la fois éphémère et signifiant est celui de l’écriture, signe de

vitalité mais aussi marqueur de finitude : « L’écriture

est une recherche du sens qu’elle-même rejette. À la fin de la quête le sens

se dissipe et nous révèle une réalité proprement insensée. Que

reste-t-il ? Le double mouvement de l’écriture : cheminement vers

le sens, dissipation du sens. Allégorie de la mortalité : ces phrases

que j’écris, ce chemin que j’invente ici pendant que je tente de décrire

l’autre chemin de Galta s’effacent, se défont alors même que je les écris

(…). Il n’y a pas de fin, tout n’a été qu’un perpétuel recommencement. »

(30) Ces

quelques phrases rappellent le concept d’impermanence bouddhique : rien

ne dure et tout évolue sans cesse, non d’un point de vue chronologique mais

plutôt dans une dimension circulaire. Octavio Paz va plus loin, en évoquant à

la fin de son texte la dynamique à l’œuvre dans la poésie : « La

vision de la poésie est celle de la convergence de tous les points. Fin du

chemin. C’est la vision d’Hanumān sautant (geyser)

du fond de la vallée au sommet du mont ou se précipitant (aérolithe) du haut

de l’astre jusqu’au fond de la mer ; vision vertigineuse et transversale

qui révèle l’univers non pas comme une succession, un mouvement, mais comme

une assemblée d’espaces et de temps, une quiétude. La convergence est

quiétude car en son faîte, les différents mouvements, en se confondant,

s’annulent ; en même temps, du haut de cette cime d’immobilité, nous

percevons l’univers comme un ensemble de mondes en rotation. » (31).

Dans

ce passage, on remarque plusieurs substantifs qui renvoient à des concepts

(« convergence », « univers », « assemblée d’espaces

et de temps », « quiétude ») et donc à un champ lié à

l’abstraction, qu’elle soit spatiale (« univers »,

« espaces »), temporelle (« temps ») ou intime

(« quiétude »); on note également l’emploi de participes présents

(« sautant », « se précipitant ») qui soulignent une

action réalisée dans un moment de présent indéterminé. Pour le narrateur, la

spatialité, plusieurs fois soulignée dans des termes soutenus (« astre »,

« aérolithe », « fond de la mer », « faîte »,

« cime »), permet d’accéder à une autre dimension, élevée et

personnelle, « spirituelle » mais laïque. Cette

dimension est attestée par la « quiétude ». Si cette dernière n’est

pas synonyme de bonheur au sens strict du terme, elle réfère néanmoins à un

état de sagesse et de ré-union. Empreint de sérénité et de réconciliation

(avec soi, l’univers et les autres), cet horizon poétique renvoie non

seulement à la quête du sens mais aussi à la quête d’identité, chère à Claude

Esteban. De plus, il souligne une même perception immanente et dépouillée,

commune aux deux poètes, lesquels partagent un intérêt renouvelé pour

l’Orient, sa littérature et son système de croyances, comme par exemple le

bouddhisme (32) et le zen ; il en est de même avec le goût

pour les « haïkus ». En effet, Octavio Paz a traduit le poète zen

Bashô (1644-1694). Quant à Claude Esteban, il a traduit les 17 haïkus de Borges, publiés dans le

recueil de poèmes Le chiffre (La cifra, 1981) (33);

enfin, Esteban choisit d’employer le terme d’ « écorces » au

lieu du mot japonais « haïku » pour qualifier quelques-uns de ses

derniers poèmes, très brefs (34). D’emblée,

on ne peut qu’être frappé par les deux derniers recueils de poèmes en prose

de Claude Esteban, aux titres sobres mais signifiants, qu’il s’agisse de Morceaux de ciel, presque rien (2001) (35)

ou de La mort à distance, publié à

titre posthume en 2007. Généralement considéré comme le livre-testament de

Claude Esteban, on peut lire La mort à

distance comme le court récit autobiographique d’une longue journée

découpée en cinq parties, en partant d’un soir (« Une journée déjà

vieille ») pour arriver finalement à l’aube (« Au matin »).

Tantôt courts, tantôt longs ou semi-longs, les poèmes, souvent denses, font

rarement plus d’une page, ce qui donne au recueil un rythme nerveux, voire

accéléré : pour le narrateur, le temps presse, car le décompte final a

commencé... Pourtant, comme chez Octavio Paz, on retrouve chez le traducteur

du Singe grammairien l’expression

inchangée d’un émerveillement devant le mystère du monde (voir par exemple

cette ouverture dépouillée : « Elle est sublime, la petitesse / d’une

goutte de rosée ») (36), qui s’accompagne d’une acceptation

sereine de la vie et de la fin de vie : « C’est la fin des querelles

entre la chair et l’âme » (37). L’humilité

naturelle du poète se voit renforcée dans La mort à distance, avec ces

vers à la fois lucides et brûlants, où le bonheur serait fait de choses

simples mais pourtant essentielles :

Donnez-moi, je vous prie, ce que je refusais hier, un rayon de soleil, un

regard, quand j'étais riche. Enfin,

le poète met en valeur l’idée d’un livre ultime, à la fois passé et à venir

mais surtout ouvert à tous : « On

ne sait rien de ce livre, sinon qu’il fut écrit dans une langue inconnue et

c’est dans cette langue qu’il faudrait le lire (…). Les phrases qu’on y

découvre sont à la fois les plus simples et les plus obscures, les plus

pauvres d’enseignement et les plus riches de sens. On y parle de trésors

cachés, de lampes dans la nuit, de sources vives. On y pénètre sans crainte,

ainsi que dans une maison amie. On s’y repose, on a derechef tout l’avenir

devant soi, on y retrouve la saveur des choses. Ce livre n’appartient à

personne, et chacun peut le prendre et le faire sien. » (38) La

temporalité dans cet extrait de clôture de la partie éponyme (la seconde) de

l’œuvre est significative : après un présent introducteur (« On ne

sait »), la phrase bascule sans transition dans un passé révolu

(« il fut écrit ») pour mieux revenir dans la même phrase à un

présent de définition et d’exposition d’un nouvel environnement accueillant

(« C’est », « On y parle », « On s’y repose »).

De plus, l’alternance des adjectifs « simples »/ « obscures »

d’une part et « pauvres »/ « riches » d’autre part

souligne l’amplitude signifiante du texte évoqué, lequel convoque un

environnement à la fois matériel (« lampes »,

« sources ») et immatériel (« langue inconnue »,

« phrases »). La référence énigmatique au livre (« ce

livre ») renvoie au projet de Livre total de Mallarmé(39); en

effet, la tension esthétique recherchée par le maître des Mardis de la rue de

Rome est celle d’une économie de moyens mise au service d’une continuelle

recherche de l’unité dans les lettres et dans les arts, gage de vérité. De même,

avec la mention d’un livre destiné à « ceux qui ne désespèrent pas de la

beauté du monde » (40), Claude Esteban semble manifester le

désir d’en finir avec son exil intérieur et de (littéralement) tourner la

page en s’ouvrant encore davantage au lecteur dans son altérité et sa

diversité. * *

* Comme

on vient de s’en rendre compte, la question d’un livre inconnu, à la fois

révolu et à venir, n’est pas anecdotique du point de vue de la poétique de

Claude Esteban. Le poète privilégie un présent instantané et un futur

immédiat. Son œuvre s’inscrit non dans un ressassement stérile, source de

confusion, mais bien plutôt dans un renouvellement créatif et tourné vers

autrui. On retrouve ici la dimension généreuse du passeur. Cependant, si Claude Esteban n’est pas le poète du

malheur, il n’est pas pour autant le poète du bonheur au sens plein du terme.

Il se situe plutôt dans un espace à la fois immanent(41) et

indéterminé, fragile et variable, entre ombre et lumière. Là

réside selon nous l’originalité d’une poésie inclassable, subtilement marquée

par la recherche formelle, une écriture en mouvement et la quête

d’authenticité, comme chez Mallarmé ou, plus près de nous, Octavio Paz. Le

poète ne réussit pas à atteindre l’étoile d’un

« bonheur » fugace ; pourtant, il s’en approche pour, peu à

peu, assimiler une certaine sagesse nourrie

par l’ « harmonie » et l’ « immédiateté de

l’instant », comme il l’écrit dans Los

pícaros en Arcadia (Les gueux en

Arcadie), à l’occasion d’une conférence donnée en espagnol à la Casa de

Velázquez en

mai 1999 et avec pour thème le commentaire du tableau de Velázquez El triunfo de Baco o Los Borrachos (Le triomphe de Bacchus ou Les Ivrognes, 1628-1629, Musée du

Prado) : Pues estamos, no

lo olvidemos, en Arcadia, el paraje fabuloso donde todos los conflictos se

deshacen, donde la armonía, aun reducida a sus elementos más simples, se

impone. Y que existan allí borrachos, ladrones sin duda, quizás asesinos a

sueldo – ¿por qué esa nefasta espada a la cintura del

soldado? –, no entraña consecuencias. (…) No pongamos cara de ofuscarnos. Et

in Arcadia ego, la célebre frase está apenas formulada (…) y, claro, recuerdo

el cuadro de Poussin, para enunciar una idea nueva, a saber, que la muerte no

viene a oponerse a la existencia sobre la tumba, que es posible y

deseable vivir en la inmediatez del instante.Y que esa cohorte de mendigos,

esos pícaros, si se les quiere llamar así, participan de una suerte de

sabiduría. (42) La

mention de l’Arcadie est signifiante, dans la mesure où cette région grecque

située en plein Péloponnèse est aussi pour des poètes de l’Antiquité comme

Virgile dans Les Bucoliques ou

Ovide dans Les Fastes une contrée

mythique, à la fois sauvage et idyllique, seulement peuplée par des bergers

vivant en communion avec la nature ; à cet égard, le tableau de Nicolas

Poussin auquel Claude Esteban fait allusion s’intitule justement Les bergers d’Arcadie (1637-1638,

musée du Louvre). Du point de vue de la mythologie antique gréco-latine et de

la peinture classique européenne, l’Arcadie serait donc le lieu du bonheur et

de la sérénité (« donde la armonía, aun reducida a sus elementos más simples,

se impone »), mais aussi, pour Claude Esteban, celui d’un dépassement de

l’idée de finitude (« la muerte no viene a oponerse a la existencia

sobre la tumba ») ; à cet égard, la finitude est concrète avec

l’emploi du présent de l’indicatif (« viene »), tout comme elle est

niée de par l’emploi de la forme négative (« no viene a

oponerse »). Pétri d’humanités classiques, Claude Esteban semble voir

dans le tableau de Velázquez

non seulement la représentation de l’Arcadie mais également, dans une

perception plus moderne, le signe d’une fraternité très concrète, bien

qu’atypique (les dieux se mêlant à de simples mortels), « como si fuera

posible entenderse, con medias palabras, sobre los valores simples de la

vida » (43). De

plus, comme on l’imagine, la référence à la Grèce antique est tout sauf

fortuite chez Esteban. Pour le poète, elle renvoie aux charmes d’une culture

disparue mais qui persiste grâce à l’élan de la raison et du logos ; on pense notamment au

titre de son essai Critique de la

raison poétique (1987) (44), où il analyse brièvement

l’évolution de la poésie, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Pour l’auteur des Gueux en Arcadie, les dieux, bien

qu’ils soient morts depuis longtemps(45), ont néanmoins transmis à

l’homme le goût de la beauté et la recherche de la sérénité dans l’instant

présent, en particulier grâce aux ressources offertes par les sens, l’art et

les mots. Autrement dit, si le bonheur est peut-être irrémédiablement perdu,

il en reste pourtant une indicible saveur qui pousse l’homme, bien que se

sachant mortel, à continuer sa quête. L’œuvre estebanienne reflète ce désir

de vie dans une trajectoire de plus en plus épurée et incisive, à l’image de

la clôture de son texte D’une couleur

qui fut donnée à la mer (1997), brillante réflexion sur le pouvoir du

langage et de la poésie, en l’occurrence ici celle de l’Odyssée : « De

ces alliances, de ces connivences ombreuses du sens et des sens, il se peut

que nous ne voulions rien entendre dans notre hâte à nous croire neufs, sans

attaches avec la durée et le lent parcours de la langue. Mais qu’un seul

vers, et pourquoi pas celui qui m’habite depuis si longtemps, surgisse à

l’improviste dans la mémoire, (…) voilà que la langue se souvient, qu’elle

chasse le marmonnement des phrases vaines, qu’elle retrouve cet instant où

dans l’éclat matinal de la lumière, elle célébrait la mer couleur de vin. Et

c’est alors qu’une fraîcheur nous enlève (…) et, tel Ulysse, le vieux

voyageur, découvrant Nausicaa sur la rive, nous pressentons que le monde n’a

pas fini de naître, et que les mots, les mots d’un poème, peuvent le dire

encore. » (46) Annexe

1. Le triomphe de Bacchus ou Les Ivrognes

(Los Borrachos

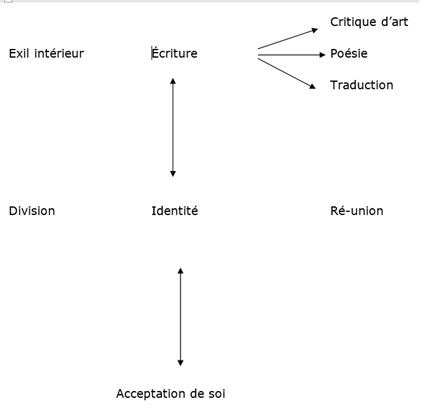

o el triunfo de Baco), 1628-1629, Diego Velázquez (Musée du Prado). Source : Wikimedia Commons. Annexe

2. L’œuvre

estebanienne, entre expression du malheur et quête d’une sagesse : représentation spatiale de quelques

mots-clés comme axes de recherche. Notes 1.

Éd. D. Renard,

Paris. 2.

Éd. Flammarion,

Paris. 3. Éd. Flammarion. 4.

Ibid., p. 65. 5. Ibid., p. 49. 6.

Éd. Farrago,

Tours, 1999 7.

Éd. Gallimard,

Paris. 8.

Ibid., p. 87-88. 9.

Ibid., p. 87. 10.

Ibid., p. 88. 11.

Ibid., p. 89. 12.

Ibid., p. 90. 13. Op. cit., p. 90. 14.

Cf. Les Matinaux, éd. Gallimard, Paris. 15.

Cf. Janvier, février, mars, p. 97. 16.

Ibid., p. 98. 17.

Éd. Gallimard. 18.

Cette perception

d’une identité contradictoire est probablement liée avant tout à ses origines

familiales, dans la mesure où Claude Esteban est issu d’un père espagnol et

d’une mère française. Par ailleurs, né et décédé à Paris, il passera la plus

grande partie de sa vie en France. 19. Ibid., p. 38. 20.

Ibid., p. 148-149. 21.

Ibid., p. 139. 22.

Ibid., p. 129. 23.

Cf. la remarque de

Dominique Viart quant aux nombreuses activités de Claude Esteban :

« Traducteur, essayiste, critique autant que poète, Claude Esteban est

l’homme des médiations. Il les pratique constamment » (« Un peu de

réel dans la bouche » : le vœu d’immédiat de Claude Esteban, in

Collectif, L’espace, l’inachevé. Cahier

Claude Esteban, éd. Farrago ; Léo Scheer, Tours, 2003, p. 271).

Quant à sa réflexion sur l’art, elle a fait l’objet d’un colloque qui s’est

tenu en 2011 sous l’égide de Paris IV, puis d’une publication d’études, comme

prolongement au colloque (cf. Collectif, Le

travail du visible : Claude Esteban et les arts plastiques, éd.

Hermann, Paris, 2014). 24. Cf. Claude Esteban, Traduire,

in Poèmes parallèles, éd. Galilée, Paris, 1980, p. 38. 25.

Cf. Octavio Paz, Le singe grammairien (El

mono gramático, éd. Seix Barral,

Barcelone, 1974), traduit par Claude Esteban, coll. «Les sentiers de la

création», éd. Albert Skira, Genève, 1972. 26.

Cf. Hervé-Pierre

Lambert, Octavio Paz et l’Orient,

coll. « Perspectives comparatistes », éd. Classiques Garnier,

Paris, 2014. 27. Ibid., p. 23. 28.

Ibid., p. 130. 29.

Ibid., p. 15. 30.

Ibid., p. 134. 31.

Ibid., p. 152-153. 32.

Dès

1979, Paz développe sa préférence intellectuelle pour le bouddhisme: « Je

crois que la pensée la plus radicale, la plus salutaire dans son pessimisme

foncier, est le bouddhisme. L’humanité, pour son salut, devra, selon moi,

éviter l’athéisme et le monothéisme. (…) Le bouddhisme, c’est le sacré sans

Dieu. L’humanité a besoin, si elle veut se régénérer, échapper à la

destruction, d’une longue cure de bouddhisme. De cela, je suis intimement

convaincu » (Le Monde,

« Rencontre avec Octavio Paz », entretien avec André Laude,

10.08.1979). 33.

Cf. Jorge Luis

Borges, Les conjurés / Le chiffre,

Gallimard, 1988. 34.

Cf. le commentaire de Laure Helms et de

Benoît Conort, à l’occasion d’un entretien avec Claude Esteban : "Sur la

page, le vers semble alors s’inscrire en filigrane, à travers des « écorces »

(titre d’une partie de Morceaux

de ciel) de poèmes proches du haïku." ("Entretien avec Claude

Esteban", in Le nouveau recueil,

71, éd. Champ vallon, Seyssel, juin 2004). 35.

Éd. Gallimard. 36. Ibid., p. 119. 37.

Ibid., p. 210. 38.

Ibid., p. 107. 39.

Cf. notamment la

référence à son « Grand Œuvre » : «J’ai

toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d’alchimiste, prêt à y

sacrifier toute vanité et toute satisfaction (…) pour alimenter le fourneau

du Grand Œuvre. Quoi ? c’est difficile à dire : un livre, tout

bonnement, en maints tomes, un livre qui soit un livre, architectural et

prémédité » (Mallarmé, Stéphane, Correspondance complète 1862-1871. Lettres sur la poésie 1872-1898,

coll. Folio classique, Paris, 1999 [1995], p. 585). Quant à Esteban, s’il

s’est souvent intéressé au projet du Livre mallarméen, il a poursuivi sa

réflexion dans Critique de la raison

poétique (Flammarion, 1987), en mentionnant le « souci du poète » : « Le Livre est l’ennemi

du temps, qui divise, qui diminue et qui disperse » (p. 57). 40.

Ibid., p. 104. 41. Cf. Sa traduction de ces quelques vers extraits du Cantique (Cántico, in Revista de

Occidente, Madrid, 1928) de

Jorge Guillén, parue chez Gallimard, coll. « Du monde entier » en

1977puis reprise dans Poèmes parallèles,

éd. Galilée, Paris, 1980, p. 155 : Être,

rien d’autre. Assez. / Mais l’absolu bonheur. (Ser,

nada más. Y basta. / Es la absoluta dicha.) 42.

Cf. Los pícaros en Arcadia (Les gueux en Arcadie, Casa de Velázquez, Madrid, 2000),

p. 52-54, texte bilingue avec la traduction espagnole de Ferdinand Arnold en

regard : « Nous sommes, ne l’oublions pas, en Arcadie, la contrée

fabuleuse où tous les conflits se défont, où l’harmonie, même réduite à ses

éléments les plus simples, s’impose. Et qu’il y ait là des ivrognes, des

voleurs sans doute, peut-être des spadassins – pourquoi cette épée dans le

dos du soldat – ne prête pas à conséquence. (…) Ne faisons pas mine de nous

offusquer. Et in Arcadia ego, (…)

et, bien sûr, je me souviens du tableau de Poussin, pour énoncer une idée

neuve, à savoir que la mort ne vient pas contrecarrer l’existence sur un

tombeau, qu’il est possible et même désirable de vivre dans l’immédiateté de

l’instant.» (p. 53). 43. Ibid., p. 58-59avec comme traduction espagnole :

« Comme si l’on pouvait s’entendre, à demi-mot, sur les valeurs simples

de la vie ». 44.

Cf. Claude Esteban,

Critique de la raison poétique,

Flammarion, coll. « Critiques », 1987. 45. Cf. en particulier dans la Critique de la raison poétique le commentaire estebanien d’Hypérion d’Hölderlin, avec comme titre

de chapitre la mention « Ces dieux que tu pleures toujours… » et,

en ouverture, les phrases suivantes : « Le lieu où l’âme se

retrouve, où la parole interrompue tente du moins, au soir, un essentiel

recueillement, reste lié, pour certaines voix qui nous sont chères, à une

architecture en ruine. Là, parmi les colonnes brisées, dans le délabrement

des stèles et des temples, il semble, mystérieusement, que la paix puisse

naître et, au cœur même de l’abandon des pierres, une présence ancienne se

donner. » (Critique de la raison

poétique, p. 65). Le « recueillement » favorisé par la

contemplation de ruines antiques semble favoriser l’expression d’une paix

intérieure non seulement chez Hölderlin mais aussi chez Esteban (cf. l’emploi

inclusif du pronom personnel « nous »), qui conclut : « Hanter la terre où les dieux ont marché est peut-être la voie qui

s’offre à nous vers l’antique demeure d’où nous fûmes exclus » (ibid.). 46. Éd. Fourbis, Paris, 1997, p. 32-33. © Pascal

Hermouet |

Essai de Pascal

Hermouet

Recherche Dominique

Zinenberg

Francopolis,

septembre-octobre 2021

Créé le 1 mars 2002