|

LECTURE - CHRONIQUE

Revues

papier ou électroniques, critiques, notes de lecture, et coup de cœur de

livres... |

|

|

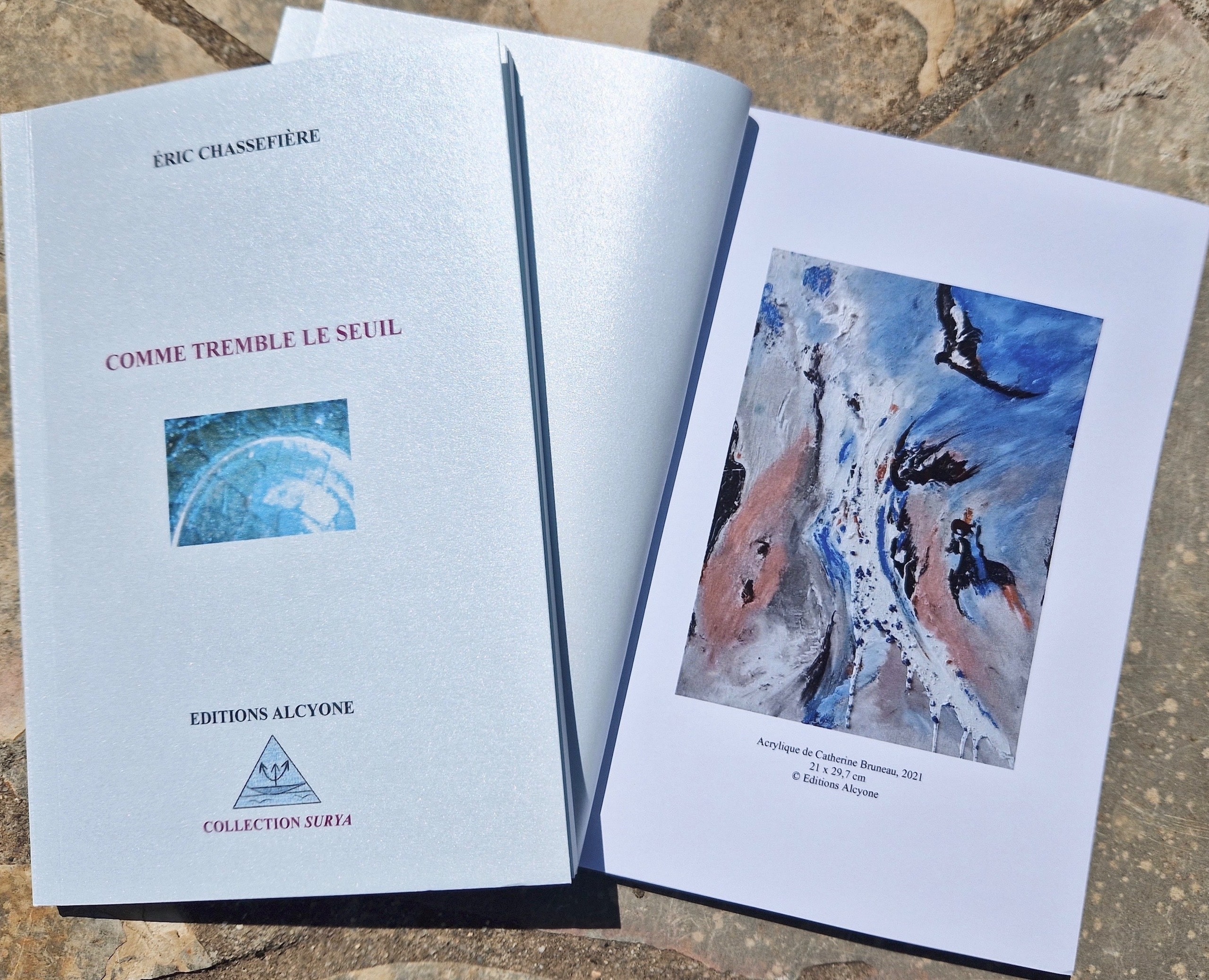

LECTURES – CHRONIQUES – ESSAIS Hiver 2024 Éric

Chassefière : Comme tremble le

seuil Éditions Alcyone, 2024 (20,00€ +

port/emballage 4,00€) Note de lecture de

Jean-Louis Bernard |

|

« La rose est sans pourquoi/ fleurit parce

qu'elle fleurit », a écrit le théologien allemand Angelus Silesius. Pas non plus de pourquoi en cet(te) ouvrage. À

peine de comment. Rien que la porosité au monde. Entre grandes polyphonies

baroques et houles océaniques persiennes, Éric Chassefière rejoint des

transes dont nous avions perdu la substance, « transes joyeuses »

écrit-il, transes lentes ajouterons-nous, à souffle ininterrompu : mots

façonnés, malaxés, comme cailloux au ressac. Ces mots, par leur écriture même,

préservent le silence. Ils se chuchotent avant que d'exister sur la page et,

une fois écrits, jouent à armes égales avec les intervalles qui les séparent.

Peut-être est-ce là ce qu'on appelle « tenir parole » : tenir le mot

pour ce qu'il est, le prendre au mot en quelque sorte, une lettre dans la

pensée, une lettre dans la sensation. Quant au silence, il est ici façon de

laisser place à ce qui n'est pas formulable, à ce qui, pour advenir, a besoin

de l'instant. Et peut-être, in fine, intuition d'une présence dans l'obscur.

Une présence que le poète nommera fréquemment lumière, permettant d'invoquer

la perfection de l'ombre, et réciproquement. Ce jaillissement des contraires

se retrouve quasiment à chaque page (« l'ici est ailleurs, l'ailleurs ici »).

Ainsi naît et se perpétue l'harmonie, ainsi le regardeur se trouve-t-il à son

tour contemplé par le jardin, l’arbre, l'oiseau (les Maoris le disent : « je

suis la rivière et la rivière est moi »). Au bord de la falaise et du secret, le

poète joue avec les vertiges, comme le font les oiseaux (omniprésente, la

mouette) avec les courants ascendants. Et ce jeu ne peut se pratiquer qu'en

solitude, cette solitude qui génère en elle-même ses sources, ce qui implique

de l'accepter comme élément essentiel de l'aventure humaine. Alors seulement

peut-on fixer l'indéchiffrable des silences, par un dialogue permanent avec

le vide et son jumeau le surgissement. Éric Chassefière embrasse ainsi la totalité

par l'affleurement. Ici se fait entendre le bruissement de la langue, et

aussi la collision des images produites par ce bruissement (images

inattendues, peut-être inespérées : « le cri de la tourterelle au dessin

léger de la sève »). Ici se matérialise le chant du monde par le cri des

oiseaux, le souffle du vent, le grondement de la mer. Ici peut-on devenir

chemin, devenir lieu, devenir cet abandon qui fixe les souvenirs et ouvre les

devenirs, cette quête qui ne se conduit que par le renoncement à toute quête. Cette acceptation joyeuse qui sourd à

chaque page peut sembler contradictoire avec les nombreux infinitifs qui

parcourent le livre. Mais ces infinitifs, justement, de quoi sont-ils ici le nom

? Gouttes d'un style qui, à force de capillarité, parvient à accéder à

l'essence particulière de l’instant ? Verbes qui, loin de prescrire,

cherchent à relier la question du temps et la question du vivre ? Les deux

sans doute, aidant alors le poète à capturer l'instant, puis à le forer

jusqu'à l'irréfragable. Le « temps sans cesse retrouvé et perdu » dont

parle le poète (et non l'inverse, remarquons-le) ne serait-il alors ici qu'un

rapport de l'esprit aux choses ? Au travers de ces pages se lit ainsi un

consentement esthétique au passage du temps, à la transmutation des instants

en tableaux oniriques, fil tendu entre essence et mémoire. Et cette sensation

que nous touchons au primordial des choses au moment même où elles

disparaissent, et qui pourrait finalement être l'apanage des êtres capables

d'accepter l'accomplissement. Pourrait-on l'appeler mélancolie ? « Il n'est

de vraie joie que celle de la mélancolie » écrit le poète. Mais une

mélancolie épicurienne impliquant une totale liberté, dérive cristallisée par

la dilatation des moments les plus insignifiants. Comme si se créait une

relation ambivalente entre la présence au monde et l'absence personnalisée

par le rêve d'une entité hors du temps et de l'espace. Rien à voir avec la

nostalgie, tout avec ces limbes sans nom qu'on ne peut (ne veut ?) rejoindre.

A-t-on vraiment envie de prendre les chemins qui mènent, ou bien le chemin «

choisi » est-il l'égarement lui-même ? Au fond, Éric Chassefière nous enseigne (rappelle

?) que le poème est d'abord voix qui scande le passage du temps à travers nos

empreintes. Il aide alors à dissoudre son mouvement inexorable et à

déchiffrer son écriture secrète, en faisant de sa route une éternité gravée

de signes. L'écriture, nous dit-il, est cette énigme qui nous hisse sur la

scène haute de l'existence, là où la terre de silence fait entendre sa

parole. Inscrite dans la voix, la poésie est avant tout question d'écoute, et

le lecteur devient auditeur (le roucoulement de la tourterelle, le feulement

du vent, et même la vibration du ciel ou le souffle de l'instant). C'est sans

doute cela, « habiter poétiquement le monde » (Hölderlin). Ainsi se

trouve être la résonance chez Éric Chassefière : quelque chose d'à la fois

passif (recevoir la voix) et actif (être totalement dans l'écoute, cette

écoute qui seule permet de percevoir l'illimité). Voici donc une poésie du seuil, bien sûr,

mais aussi des lisières, où la trace ne vaut que par son effacement, où l'on

se tient (verbe capital et si fréquent ici) sous le signe de la présence au

monde. On y parle du fugace et du pérenne, et de l'instant vertige où ils se

mêlent. On y célèbre cette tension entre soi-même et le lointain que l'on

nomme territoire. Ce livre de la contemplation est donc un

livre du regard. Mais pas seulement. Cette immobilité contemplative fait ici

chemin. Les pas en sont cet insatiable retour du Même, à la limite de la

sensation pure, qui permet de parvenir à chaque fois plus près du point

d'équilibre. Corps de mots en vibration, tel est ce recueil insulaire, aux

pages imbibées d'un lavis d'aquarelle, où le présent se multiplie, évaporé

entre l'immémorial et le perpétuel. ©Jean-Louis Bernard |

Note de lecture de

Jean-Louis Bernard

Francopolis, hiver 2024

Créé le 1er mars

2002