|

«Je ne voulais pas débuter par un

générique qui fasse

« cinéma », je voulais un début de film sans

fioriture,

sans pour autant que cela fasse documentaire, le film

reste une fiction.» Roman Polanski

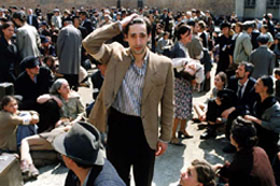

Le pianiste,

un film de Roman Polanski sorti en salle en 2002 (USA), avec Adrien

Brody dans le rôle de Szpilman, pianiste juif polonais à

Varsovie, pendant la seconde guerre mondiale.

Ici tout est sobre et signifiant. Les images tendent

vers le gris, le rouille, le sépia ; Polanski travaillant son

film dans la complexité des comportements humains, il lui est

nécessaire de simplifier l'impact des couleurs.

Avec ce long métrage, on pourrait s'adonner

à l'envie de parler de Roman Polanski ; de sa vie, de son

enfance en Pologne et de son vécu personnel de gamin juif dans

le ghetto de Varsovie. Mais... non. Le réalisateur, en

professionnel capable de surprendre le public et de ne pas verser dans

l'auto-dolorisme, propose l'histoire d'un autre homme ayant connu le

ghetto - évitant ainsi de nous abreuver d'un film personnel. En

effet, Polanski a adapté le récit que le pianiste

Wladyslaw Szpilman a écrit en 1945.

Dans Hors Champ (décembre 2002) Yannick Rolandeau sous-titre son

article sur Le Pianiste, Humiliation, humilité

; L'humilité du réalisateur qui décide de

s'effacer derrière sa caméra, derrière les images

percutantes mais sans tapage de l'histoire vécue par un autre.

Il y réussit jusqu'à nous saisir comme rarement.

Même avec Tess en 1979, Polanski n'était pas allé

aussi loin, aussi fort, aussi universellement. Et c'est la valse

macabre de la rue Chlodna, les cadavres qui se décomposent sur

le trottoir du ghetto, l'enfant contrebandier tué à coups

de crosse alors qu'il tente de s'échapper... Et c'est le

père qui s'efface pour laisser passer les officiers nazis...

puis ce vieil homme handicapé que les mêmes jettent du

haut de la fenêtre, car il ne s'est pas levé quand ils

l'ont ordonné. Nous sommes dans l'humble humilié par la

barbarie, nous sommes dans la terre (l'humus), là où la

transformation s'opère, là où l'air manque ainsi

que la lumière, là où ça fait peur,

froid... et mal.

« ... rappeler que l'homme est humble1, c'est

rappeler qu'il est né de l'humus. Humilier autrui, c'est en

revanche non seulement le ramener à l'humus, le réduire

à l'humilité de la poussière, des feuilles, du

fumier, mais c'est le traiter « plus bas que terre »,

l'enfoncer dans cette couche primitive où le sol est pourriture

et décomposition et dont la vie l'a dégagé. C'est

réduire l'être humain à ce qui n'est pas de l'ordre

du vivant mais de l'inerte et de l'inanimé, le dépouiller

de sa forme et de sa contenance, c'est le mortifier, lui faire sentir

les affres de la mort alors qu'il est encore en vie. »

Jean Clair (La Barbarie ordinaire)

L'histoire raconte comment naît le ghetto de

Varsovie, comment les Allemands parquent les juifs en ce lieu où

les conditions de vie sont effroyables, où la faim et le froid

rivalisent, ou les artistes deviennent des esclaves et où chacun

porte le brassard qui le tatoue et l'isole de l'humanité. C'est

la vie d'un musicien de 28 ans qui devient le témoin de son

époque et qui va la traverser en résistant à sa

façon, dans sa détermination intime à poursuivre.

Contrairement à sa famille, il n'est pas déporté ;

avant que les Russes entrent dans Varsovie, à la fin de la

guerre, un officier allemand mélomane, l'entendant jouer

divinement, lui apporte à manger et lui offre son manteau. Le

message est clair : l'officier allemand prisonnier par la suite ne s'en

sortira pas. Rares sont les « sensibles » qui en

réchappent... justement pour cette raison.

Enfin, le film ouvre sur le pianiste jouant le nocturne

de Chopin dans le studio de Radio-Pologne, quand les bombardements

éclatent. Les Allemands sont là. Chacun s'enfuit sauf le

musicien qui persiste sous le bruit énorme des attaques. Cette

obstination, cette résistance intime et presque effrayante

donnent le ton de ce qui va suivre. Si le pianiste n'est pas un «

résistant » au sens historique du terme, il l'est dans sa

nature, dans sa capacité à tenir, à aller

très loin dans « la terre » (humiliation et

humilité mêlées), sans jamais se perdre, encore

moins mourir. Ce n'est pas un héros, c'est un homme. Un humain

avec un regard que le cinéaste nous rend pour que le partage

soit possible dans l'intimité de chacun. C'est à cet

endroit que nous sommes le plus à même de comprendre

l'histoire des hommes.

Mireille Disdero.

Notes

1. Homme : Famille d'une racine indo-européenne "ghyom", terre.

En grec khthôn, "terre" et "souterrain"

En latin "humus"

Homo, hominis : homme, créature née de la terre.

(Robert, dictionnaire étymologique)

Mireille

Disdero pour Francopolis,

octobre 2007.

|