|

Photographie

par Étienne Carjat (cca. 1873), dédicacée par Germain Nouveau à Stéphane

Mallarmé (reproduite d’après Wikipédia)

En effet, à son époque, Nouveau était

assez connu dans les cercles poétiques d’avant-garde et après sa mort, en

1920, les milieux littéraires se sont intéressés à lui et à son œuvre, à

preuve l’intérêt porté au poète par les surréalistes. Par ailleurs, on doit

signaler la publication irrégulière (1967, 1976, 2008) des Cahiers Germain Nouveau, ainsi que

des études universitaires, des articles spécialisés, des revues de poésie

qui s’intéressent à l’auteur. La consécration vient en 1970 avec la

parution d’un volume de La Pléiade partagé entre Lautréamont, qui n’occupe

qu’environ un quart de l’ouvrage, et Nouveau.

Peu à peu, l’édition s’épuise, mais,

en 2009, quand Gallimard décide de rééditer le volume, oh surprise !,

Germain Nouveau ne figure plus dans la nouvelle édition : quelque 800

pages, dont la moitié environ est composée de textes… sur Lautréamont.

Aucune explication n’a été donnée à ce cas unique d’évincement d’un auteur

publié dans cette collection prestigieuse. (1)

Malgré cela, par-ci, par-là, on

continue de s’intéresser au poète, comme le montrent un colloque en deux

volets en avril et novembre 2021, une exposition en octobre-décembre 2021 à

la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, des études universitaires et un

documentaire cinématographique.

Rappelons que le premier poème en

français en vers libres connu a été écrit par Nouveau en 1877, dix ans

avant son “invention officielle”, et c’est son seul poème de ce type…Titré La Chasse aux cygnes refaite par Charles

Monselet, il figure dans une lettre à Verlaine du 7 novembre 1877 et

est faussement signé Charles Montselet, critique dramatique au Figaro, journal qui avait publié

deux jours auparavant, une article du baron Platel, signé, Ignotus, sur une

chasse aux cygnes à laquelle il avant participé.

Voici quelques éléments relatifs à

l’enfance et à la jeunesse de Nouveau, qui nous semblent avoir eu une

influence marquante sur son œuvre.

Il est né le 31 juillet 1851 à

Pourrières (Var) d’un père propriétaire et d’une mère femme au foyer, qui

auront six enfants, dont trois meurent en bas âge. Nouveau passe ses

premières années à Paris où son père avait, sans succès, tenté de monter

une fabrique de nougats.

Sa mère décède en 1859 et son père se

remarie en 1862. L’année suivant, il entre au petit séminaire comme élève

externe.

En 1864 sa sœur puînée meurt à l’âge

de 7 ans, puis son père décède, sans qu’il y ait de lien entre ces deux

disparitions.

En 1866, Nouveau participe à une

retraite organisée pour les élèves que voudraient devenir prêtres, mais

l’année suivante il entre au lycée et en sort bachelier ès lettres en 1870.

En 1871 il est maître d’études au lycée de Marseille puis, à sa majorité en

1872, il entre en possession de l’héritage des parents et part pour Paris,

où il est introduit dans les milieux littéraires par son “pays” Raoul Gineste. Il est apprécié par ses

talents de dessinateur et de poète mais aussi par sa prodigalité. Il fréquente

le Groupe des “Vivants” (Maurice Bouchor, Raoul Ponchon, Léon Valade,

Jean-Louis Forain, Henri Mercier, Jean Richepin), rencontre Charles Cros et

Paul Bourget, vit une vie de bohème, boit beaucoup, notamment de absinthe,

et commence à publier.

Nous

allons maintenant suivre le fil de sa vie et nous reproduirons quelques-uns

de ses textes, présentés dans un ordre essentiellement chronologique.

Pour commencer, son premier poème

connu, signé P. Néouvielle (publié dans la revue “parnassienne” La Renaissance littéraire et artistique,

30.XI.1872).

Sonnet d’été

Nous

habiterons un discret boudoir,

Toujours

saturé d’une odeur divine,

Ne laissant

entrer, comme on le devine,

Qu’un jour

faible et doux ressemblant au soir.

Une blonde

frêle en mignon peignoir

Tirera des

sons d’une mandoline,

Et les blancs

rideaux tout en mousseline

Seront

réfléchis par un grand miroir.

Quand nous

aurons faim, pour toute cuisine

Nous

grignoterons des fruits de la Chine,

Et nous ne boirons

que dans du vermeil ;

Pour nous

endormir, ainsi que des chattes

Nous nous

étendrons sur de fraîches nattes ;

Nous

oublirons tout, — même le soleil !

Richepin critique le pseudonyme

considérant que le nom Nouveau est tout un programme. Il va donc signer

souvent les poèmes de son vrai nom, sans cependant abandonner les

pseudonymes, qu’il affectionne énormément. Voici son premier poème signé

Germain Nouveau (La Renaissance, 24.V.1873).

Un peu de

musique

Une musique

amoureuse

Sous les

doigts d’un guitariste

S’est

éveillée, un peu triste,

Avec la brise

peureuse ;

Et sous la

feuillée ombreuse

Où le jour

mourant résiste,

Tourne, se

lasse, et persiste

Une valse

langoureuse.

On sent, dans

l’air qui s’effondre,

Son âme en

extase fondre ;

— Et parmi la

vapeur rose

De la nuit

délicieuse

Monte cette

blonde chose,

La lune

silencieuse.

Et voici un autre poème des débuts

(peut-être des premiers mois de 1873, révélé par Richepin en 1927).

Chanson de

mendiant

Je fais mon train

En

mendiant mon pain.

Là-bas

sur la montagne

Je

bâtis ma maison

Avec

du blanc d’Espagne

Et

des petits bâtons.

Je fais mon train

En

mendiant mon pain.

Je

n’ai qu’une chemise

Pour

mon équipement

Et

quand vient la lessive

Je

la sèche au beau temps.

Je fais mon train

En

mendiant mon pain.

Quand

je vais à l’église,

On

me fait comme au roi :

Tout

le monde s’empresse

De

s’éloigner de moi.

Je fais mon train

En

mendiant mon pain.

Ce

qu’on voit à ma suite

À

mon enterrement,

Ce

sont les poux, les puces

Qui

s’en vont en pleurant.

Je fais mon train

En

mendiant mon pain.

Et un autre (1872 ? 1873 ?,

révélé par Richepin en 1927)

Sans titre

Sans verte

étoile au ciel, ni nébuleuse

Sur je ne

sais quel Styx morne, au centre de l’O

Magnifique

qui vibre autour de lui sur l’eau,

Mélancoliquement

mon esprit fait la planche.

Certains voient dans ce quatrain un

lien avec Voyelles de Rimbaud,

mais les dates d’écriture des deux poèmes sont incertaines et ils peuvent

ne pas être liés.

D’ailleurs, on discute beaucoup des

dates, notamment au sujet de la participation de Nouveau à L’Album zutique. Ce dernier a été

écrit essentiellement entre l’automne 1871 et l’automne 1872. Même s’il n’y

a pas de certitude absolue, il semble fort probable que Nouveau y a

contribué, mais vers la fin de 1872 et le début de 1873, après donc que

Verlaine et Rimbaud eurent cessé d’y collaborer en février-mars 1872. Voici

l’une des contributions de Nouveau à l’Album,

signée “Paul Verlaine / G. N.”.

Fêtes galantes

Votre âme est

un Colbert à deux louis,

Que, loin de

l’œil mauvais des maquerelles,

Charment, la

nuit, des anges inouïs

Dont un fard

sombre allume les prunelles ;

Tout en

gardant le calme des Indous

Chacun, parmi

les claires mousselines,

Vous en taille

une avec un geste doux,

Et leur

parfum se mêle au jet des pines,

Au brusque

jet des pines, si savant

Qu’il fait

tomber les âmes en extase

Et s’humecter

d’amour chaque divan,

Et se pâmer

les fleurs au bord des vases !

Paul

Verlaine

G.

N.

Probablement en mars 1874, Germain

Nouveau rencontre Rimbaud. Quelques-uns ont émis de doutes et reculent la

date de la rencontre en raison de la participation de Nouveau à L’Album zutique, mais, pour toute

une série de raisons que nous n’avons pas la place pour les exposer ici,

cela semble impossible. Quoi qu’il en soit, c’est le coup de foudre et les

deux poètes deviennent amants. Rimbaud partant pour Londres, Nouveau, à

l’improviste, l’accompagne. Bien entendu, il continue d’écrire ; voici

un des poèmes datant de son séjour londonien (envoyé à Mallarmé en

septembre 1874, publié pour la première fois dans Les lettres françaises, 7.X.1948 et repris dans Le calepin du mendiant, que nous

évoquerons plus loin).

Janvier

Dans le

palais d’Hiver, écoutez bien, c’est l’aube

Et la

Saint-Valentin entrebâillant les portes,

Et, par les

escaliers en velours, toutes sortes

D’éveils,

soupirs de pas et musiques de robes.

L’Enfant, si

frêle sous d’énormes cheveux d’ambre,

Assise au lit,

de ses deux yeux trop grands dévore

Les joujoux

monstrueux que la nuit fit éclore.

Son âme en

fête a parfumé toute la chambre.

La servante,

jolie Abyssinienne, rêve

Et s’afflige

aux carreaux, car la neige sans trêve

A tué le

jardin, que c’est à n’y pas croire !

Et le rire

ébloui de l’une ne s’achève

Encore, et

l’autre enfant, petite Idole noire,

Se dresse

étrangement sur la Saison d’ivoire.

En juin 1874, Nouveau rentre à Paris,

car il ne supporte plus la vie misérable que les deux amis mènent à Londres.

Il rencontre enfin Mallarmé, dont il devient un grand admirateur.

En 1875 il voyage beaucoup (nord de

la France, Ardennes, Belgique, Londres). Verlaine, qui sort de prison, lui

écrit pour lui faire savoir qu’il a des “poèmes en prose” de Rimbaud, que

celui-ci lui a remis à Stuttgart pour être imprimés. Cela montre que

Nouveau et Rimbaud restent en contact, même si une seule lettre du premier

au second nous est connue et dont nous parlerons par la suite.

Après un aller-retour à Marseille,

Nouveau rencontre, à Londres, Verlaine, qui s’est installé en Angleterre.

Ils deviennent très amis, et il semblerait que l’influence de Verlaine,

alors très porté sur la religion, a été importante dans le développement du

mysticisme chez Nouveau.

Il va à Charleville, sans doute

pensant y trouver Rimbaud. Pendant un mois, il travaille comme surveillant

d’internat, mais comme il fait la noce avec les élèves, il est congédié. Il

revient à Paris et fréquente assidûment le salon de Nina de Villard(2), où probablement

Charles Cros, amant de Nina, l’avais introduit ; avec les deux, il

participe à l’écriture de la pièce Le

Moine bleu. Il reprend la vie de bohème et côtoie le groupe qui

deviendra celui des Hydropathes (Goudreau, Rollinat, Bourget, Ponchon, Arène,

Gill, Valade, Mendès, Mérat…)

En 1876, aux côtés de divers autres

habitués du salon de Nina de Villard, il contribue aux pastiches nommés Dixains réalistes, destinés à venger

le refus de publier dans le troisième Parnasse

contemporain les contributions proposées par Mallarmé Verlaine Charles

Cros et Villard ; le jury était composé d’Anatole France, François

Coppée et Théodore de Banville. Voici deux de ces dizains, le deuxième

étant signé “François Coppé / (G. N)”.

Dixain réaliste VI

On m’a mis au collège (oh! les parents, c’est

lâche!)

en province, dans la vieille ville de H...

J’ai quinze ans, et l’ennui du latin

pluvieux !

Je vis fumant d’affreux cigares dans les

lieux ;

Et je réponds, quand on me prive de sortie :

« Chouette alors ! » préférant le bloc

à la partie

d’écarté chez le maire, où le soir, au salon,

honteux d’un liséré rouge à mon pantalon,

j’écoute avec stupeur ma tante (une

nature !)

causer du dernier bal à la sous-préfecture.

Dixain réaliste X – Après-midi d’été

Dans ce bordel provincial plein de fraîcheur,

Attendant le sonneur, Martin, pauvre pêcheur,

Qui vient tirer son coup entre deux sons de

cloche

Si son gland violet sur sa poche baloche,

Trois filles dorment. — Ah! doux repos

vaginal ! —

Et leur rêve est bercé par le chant virginal

Des enfants de Marie, au jardin de la Cure :

Mais c’est le sacristain qui leur bat la mesure

(Car tout se mêle en songe) et le vit de lilas

Saccade en le rythmant l’Ave Maris Stella.

François

Coppée

(G.

N.)

Nouveau passe l’été, l’automne et

l’hiver 1876-1877 dans le Midi, notamment pour le mariage de sa sœur

Laurence. Il recueille des chansons populaires qu’il envisage de publier,

ce qu’il ne fera jamais, écrit des poèmes sur la famille et sur la région,

des textes qu’il retouchera certainement plus tard, du moins ceux ayant été

publiés de son vivant. Son mysticisme se fait plus présent. Voici deux

poèmes de cette époque, signés Duc de la Mésopotamie.

Fille de

ferme (publié dans La Lune

rousse, 10.XI 1878)

À

André Gill.

En court jupon de laine, et les bras nus, elle

est

Très rose, avec l’œil brave, et sa toison filasse

S’ébouriffe sous sa marmotte, non sans grâce.

Elle va, tord sa hanche, et montre son mollet.

Jouasseuse, et le poing terrible, elle se plaît

Aux bourrades. Sa lèvre éclate en rise grasse.

Et là-bas, dans les foins, le grand brun qui

l’embrasse,

Marche, hanté par ses tétons couleur de lait.

Cette garce pourtant, le soir, devient un ange

Pour les maigres petiots qui couchent dans la

grange.

Quand, pour les endormir dans un signe de croix,

Elle monte baiser au front cette marmaille,

Sa chemise est un rêve, et sainte entre ses

doigts

Sa chandelle met des étoiles dans la paille.

Duc

de la Mésopotamie.

Enchères (publié dans

La Lune rousse, 17.XI 1878)

Au marché de

Saint-Paul j’irai,

Ma petite, et

je te vendrai.

Je vendrai

tes yeux effrontés

Cent beaux

écus fort bien comptés.

Et je vendrai

tes doigts rusés,

Ces oiseaux

mal apprivoisés,

Et ta lèvre

qui toujours ment

Quatre-vingts

doublons seulement

Je vendrai

tes bras fins et longs

Et les roses

de tes talons,

De tes genoux

et de tes seins

Vingt mille

francs napolitains.

Je vendrai le

jour de Saint-Paul,

Et la raie

autour de ton col

Et les jolis

plis de ta chair

Un million,

ce n’est pas cher.

Et ton

chignon tordu, pareil

À l’or

flambant dans le soleil,

Et tes

baisers je les vendrai

Aux enchères

que je tiendrai.

Aux

enchérisseurs les plus forts

Je vendrai

ton âme et ton corps,

Et ton cœur,

s’il est recherché,

Sera

par-dessus le marché.

Duc

de la Mésopotamie.

On peut se demander si le poème Pour toi mon amour de Prévert ne

fait pas écho à ce dernier texte.

Nouveau s’intéresse aussi aux faits de

société, aux personnages populaires et aux questions politiques, comme le

montre cet extrait du long poème Cadenette,

paru dans La Lune rousse du 9.II

1879.

Cadenette

(extrait : vers 1 puis vers 82-126)

Oui, je sais

bien, c’était une grue, et vulgaire !

[…]

Cependant

l’Empereur se jetait dans des guerres !

Puis la

Commune vint.

Alors, — vous

savez bien ! —

Le voyou

blond — celui qui fit d’elle son chien! —

Elle l’a

repris — car, au fond, c’est lui qu’elle aime,

Qu’elle nomme

en pleurant par son nom de baptême

Un nom qui

vous a l’air de faire des façons,

Et dont on

rit — pourquoi ? — quand nous le prononçons.

Oscar, sans

doute, ou bien Arthur ! Elle le gobe,

Ce monsieur,

après tout !

Or un matin, qu’en

robe

De nuit elle

attendait (on était au printemps,

Tout

éclatait, obus et fleurs en même temps)

Elle aperçoit

soudain un grand remue-ménage

Dans la loge de

la maison, puis dans la cage

De

l’escalier. — Elle a deviné : c’est son pas !

Il monte

prestement avec un gai fracas

D’éperons

argentins à ses bottes, il braille

Elle ne sait

quels mots que couvre la mitraille,

Faisant avec

son sabre un affreux bacchanal.

Enfin, grimpé

près d’elle, il parle :

Général !

Ils m’ont

élu ! je suis général ! c’est comm’ Hoche !

Elle le

contempla dans les yeux. Puis : approche !

Fit-elle; Et

le baisant gentiment sur le front,

« Veux-tu

m’emmener ? »

/…

Bah! où,

dit-il ;

Ils

iront,

Comme posant

le pied sur la roue, ô fortune !

Lui, le beau

général de la jeune Commune !

Elle, sa

femme à lui, pleins d’aise et tout effroi

De se savoir

grandis, sans bien savoir pourquoi

Ni

comment ; mais sûrs d’être une pierre qui roule

Délicieusement

à l’abîme ! à la foule

Qui

s’écartait pour eux, semblant dire : Voici !

C’est

nous ! comme c’est beau, hein ! Ils iront ainsi

Jusqu’aux

fusils de la prochaine barricade,

Dans l’odeur

du printemps mêlée à l’odeur fade

Des roses

dont le sang a fleuri les pavés,

Près des

ruisseaux vermeils et des héros crevés,

Des gens qui

vont mourir les deux mains dans leurs poches.

Dans la

terreur montée au cœur des grandes cloches

Qui hurlent

la défaite aux toits de la cité,

Ils iront

dans l’extase et la légèreté

Du

cœur ! jusqu’à ce qu’une escouade versaillaise

L’étende

roide mort.

Ce dont il parut

aise !

Alors voyant

un homme à terre : « attends un peu ! »

Elle prit son

fusil, et fit le coup de feu,

Superbe,

dilatant des prunelles étranges !

Mauvais,

soit, mais tous les révoltés sont des anges !

[…]

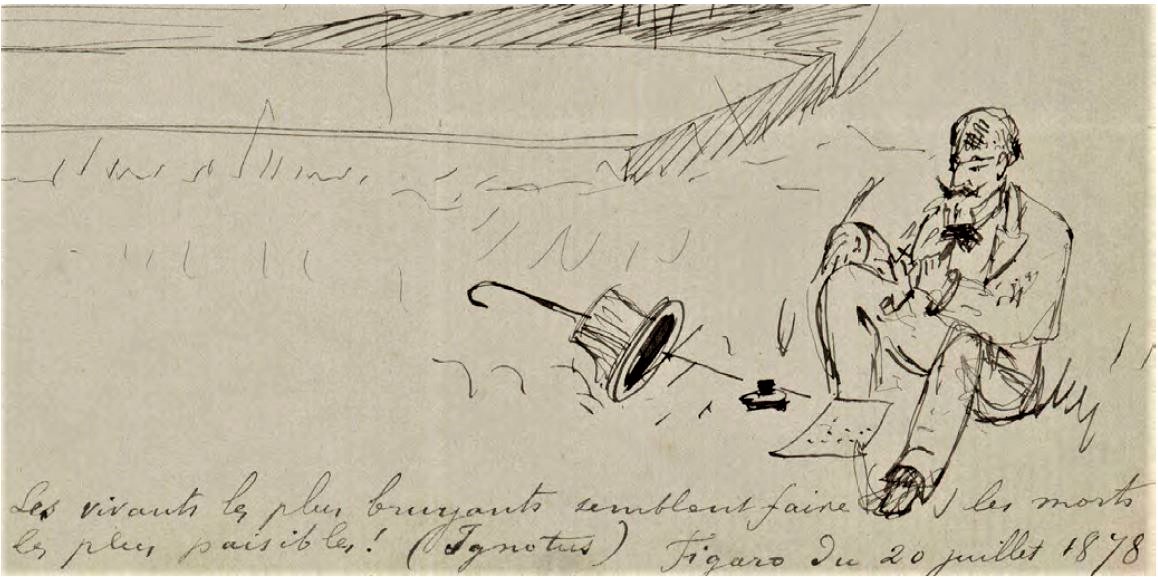

Germain Nouveau, Les

vivants les plus bruyants… [À] Sainte-Hélène. Dessin, juillet

1878 (reproduit d’après le site Cité du livre-Aix-en-Provence dédié au

poète : Jean

Richepin et les Vivants - Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).

En 1877, va à Guernesey et à Arras où

Verlaine et sa mère sont installés. Avec ce dernier, il visite la maison de

saint Benoît Labre, moine mendiant du XVIIe siècle, qui va

devenir son modèle spirituel. Il rencontre Ernest Delahaye chez Verlaine.

L’année suivante, il est nommé

employé temporaire à la division de la Comptabilité du ministère de

l’Instruction publique ; il hypothèque ses biens de Pourrières,

participe aux Hydropathes et noue des liens d’amitié avec Camille de

Sainte-Croix et Léonce de Larmandie ses collègues de travail et aussi

poètes.

Entre 1873 et 1883, il écrit pour des

périodiques de petites proses dont le style est bien caractérisé par cet

extrait de Le manœuvrier, publié

dans La Lune rousse,

11.VIII.1878.

Le manœuvrier (extrait)

Quelle drôle

d’idée a eu son père de lui ouvrir un wagon de troisième sur Paris, comme

s’il ouvrait un coffre-fort avec des piles de louis ; comme il

regrettait déjà les petites maisons blanches du pays, qu’on bâtissait

gaiement, où l’on mettait, avec du beau plâtre, des chemises sur les

cloisons légères, en buvant, en fredonnant. Tandis qu’ici !

Il veut dire

tout ça à son pays qu’il va voir. Après deux heures de marche, il monte

enfin l’escalier, frappe à la porte, refrappe, personne ! sorti !

Dans la

chambre voisine, une voix de femme chante : Anna donna la canne à Canada !

Un enfant

miaule, puis tout se tait. Il se laisse tomber sur les marches, stupide,

vide.

« Qu’est-ce

que vous faites là ? »

C’est le

concierge. Il se lève sans répondre ; le voilà de nouveau dans la rue,

et comme un peu plus seul qu’auparavant. Six heures du soir s’allument au

cadran d’une église neuve, la nuit arrive, plus élégante, plus riante, plus

claire presque que le jour, avec les lumières des voitures, des

restaurants, des théâtres, des concerts, des bals ; une grande envie

de dormir le prend. Il ne dînera pas ; il retournera au petit hôtel

borgne, à son cinquième étage. Dormir ! II va devant lui...

dormir ! II ne sait plus, il s’égare ; il est tard, où est-il

maintenant ? Il s’est perdu dans une rêverie lourde ; il a

traversé tant de quartiers sans voir, sans entendre, somnambule ! Ce

n’est plus la rue ; une espèce de route noire avec des trottoirs et

des becs de gaz, et pas de maisons encore ; les souffles sauvages de

la campagne, et voilà la Seine ! Il entend l’eau, C’est la seule bonne

chose qu’il retrouve, la seule chose qui lui rappelle « chez

nous ! »... C’est comme une amie d’enfance !...

……………..

Il s’est

endormi dans l’herbe : l’eau le berce ; les étoiles le veillent.

En 1879, Nouveau est titularisé au

ministère. Il pense partir en Angleterre avec Verlaine, mais se brouille

avec lui à Arras et revient à Paris ; c’est toujours la vie de

bohème ; il fréquente Mallarmé et est assidu au salon de Villard.

Néanmoins, c’est de cette année 1879 que date le plus ancien poème du

recueil mystique qu’il intitulera La

Doctrine de l’amour, dont nous parlerons tout de suite.

En 1880, il renoue avec Verlaine et

fait pour lui une copie du Christ de saint Géry d’Arras. Son mysticisme

s’accentue.

En 1881, il vit à Paris, est fait

officier d’Académie, termine La

Doctrine de l’amour qu’il envisage de faire éditer avec une préface de

Léonce de Larmandie, mais ne trouve pas d’éditeur. Par la suite, il

abandonnera le projet considérant que le tout ne correspond pas à une

vision théologique correcte. Ce sont souvent des poèmes très longs. Voici

quelques poèmes ou extraits de poèmes du recueil.

Cantique

à la Reine (II)

Aimez : l’amour vous met au cœur

un peu de jour ;

Aimez,

l’amour allège ;

Aimez, car le bonheur est pétri dans

l’amour

Comme

un lys dans la neige !

L’amour n’est pas la fleur facile

qu’au printemps

L’on

cueille sous son aile,

Ce n’est pas un baiser sur les lèvres

du temps,

C’est

la fleur éternelle.

Nous faisons pour aimer d’inutiles

efforts,

Pauvres

cœurs que nous sommes !

Et nous cherchons l’amour dans

l’étreinte des corps,

Et

l’amour fuit les hommes.

Et c’est pourquoi l’on voit la haine

dans nos yeux

Et

dans notre mémoire,

Et ce vautour ouvrir sur nos fronts

soucieux

Son

affreuse aile noire ;

Et c’est pourquoi l’on voit jaillir

de leur étui

Tant

de poignards avides ;

Et c’est pourquoi l’on voit que les

cœurs d’aujourd’hui

Sont

des sépulcres vides.

Voilà l’éternel cri que je sème au

vent noir,

Sur

la foule futile ;

Tel est le grain d’encens qui fume en

l’encensoir

De

ma vie inutile.

Fraternité

Frère, ô doux mendiant qui chantes en plein vent,

Aime-toi, comme l’air du ciel aime le vent.

Frère, poussant les bœufs dans les mottes de

terre,

Aime-toi, comme aux champs la glèbe aime la

terre.

Frère, qui fais le vin du sang des raisins d’or,

Aime-toi, comme un cep aime ses grappes d’or.

Frère, qui fais le pain, croûte dorée et mie,

Aime-toi, comme au four la croûte aime la mie.

Frère, qui fais l’habit, joyeux tisseur de drap,

Aime-toi, comme en lui la laine aime le drap.

Frère, dont le bateau fend l’azur vert des

vagues,

Aime-toi, comme en mer les flots aiment les

vagues.

Frère, joueur de luth, gai marieur de sons,

Aime-toi, comme on sent la corde aimer les sons.

Mais en Dieu, Frère, sache aimer comme toi-même

Ton frère, et, quel qu’il soit, qu’il soit comme

toi-même.

Humilité (IV)

Humilité !

loi naturelle !

Parfum du

fort, fleur du petit !

Antée a mis

sa force en elle,

C’est sur

elle que l’on bâtit.

Seule, elle rit

dans les alarmes.

Celui qui ne

prend pas ses armes,

Celui qui ne

voit pas ses charmes

À la clarté

de Jésus-Christ,

Celui-là, sur

le fleuve avide

Des ans

profonds que Dieu dévide,

Aura fui,

comme un feuillet vide

Où le destin

n’a rien écrit !

Ce recueil se termine pas des

aphorismes, dont nous vous livrons ici quelques-uns

I

Aimer la

Vérité,

C’est aimer

dans son cœur une Naïade blanche.

Le peintre la

demande aux rires des couleurs.

IV

Souvent sous

un méchant se cache un malheureux.

Soyez

doux ; pardonnez. Vos pardons, Dieu les compte.

V

Seigneur !

Amour terrible et Bonté redoutable !

Que l’Esprit

de Bonté nous rassemble à sa table,

Et qu’il

partage à tous le vin et le froment.

VI

Riches, rappelez-vous

les paroles divines ;

Couronnés

d’or, songez aux couronnes d’épines.

VII

Je n’ai pas

tenu sous mes doigts

Une lyre

orgueilleuse et rare,

Mais un

pauvre instrument

Taillé dans

l’arbre de la croix.

En 1882, Nouveau demande au ministère

un congé de trois mois avec traitement complet en raison d’une « convalescence d’une affection

diathésique qui a fortement ébranlé sa constitution », selon le

certificat médical produit. C’est aussi cette même année que paraît pour la

première fois, le sonnet Poison perdu (Le Gaulois, 15 mars 1882), signé Gardéniac (repris sans

signature, dans La Cravache

parisienne, 27 octobre 1888), qui a été tantôt attribué à Rimbaud,

tantôt à Nouveau, mais aujourd’hui il y a un certain consensus pour en

attribuer la paternité à ce dernier.

Poison perdu

Des nuits du

blond et de la brune

Pas un

souvenir n’est resté

Pas une

dentelle d’été,

Pas une

cravate commune ;

Et sur le

balcon où le thé

Se prend aux

heures de la lune

Il n’est

resté de trace, aucune,

Pas un souvenir

n’est resté.

Seule au coin

d’un rideau piquée,

Brille une

épingle à tête d’or

Comme un gros

insecte qui dort.

Pointe d’un

fin poison trempée,

Je te prends,

sois-moi préparée

Aux heures

des désirs de mort.

Il nous semble qu’il est permis de

penser que dans ce texte le blond et

la brune renvoient à Rimbaud et à Nouveau…

En 1883, Germain Nouveau demande un

congé d’un an car il envisage de partir enseigner le français et le dessin

au Liban ; le congé lui ayant été refusé, il cesse de travailler et démissionne

en décembre. En avril 1884, il part pour Beyrouth afin d’y assumer un poste

de professeur de français et de dessin ; c’est un échec. Il n’est plus

payé et se fait rapatrier à Marseille par le consulat de France, mais passe

par Jérusalem et Alexandrie. Il va à Pourrières et à Rousset dans sa

famille. En 1885, paraissent les Sonnets

du Liban, publiés certains dans Le

Chat noir, d’autres dans Le Monde

moderne.

Musulmanes (Le Monde moderne, 28.III.1885)

À Camille de

Sainte-Croix

Vous cachez

vos cheveux, la toison impudique,

Vous cachez

vos sourcils, ces moustaches des yeux,

Et vous

cachez vos yeux, ces globes soucieux,

Miroirs

pleins d’ombre où reste une image sadique ;

L’oreille

ourlée ainsi qu’un gouffre, la mimique

Des lèvres,

leur blessure écarlate, les creux

De la joue,

et la langue au bout rose et joyeux,

Vous les

cachez, et vous cachez le nez unique !

Votre voile

vous garde ainsi qu’une maison

Et la maison

vous garde ainsi qu’une prison ;

Je vous

comprends : l’Amour aime une immense scène.

Frère,

n’est-ce pas là la femme que tu veux :

Complètement

pudique, absolument obscène,

Des racines

des pieds aux pointes des cheveux ?

Nouveau reprend la vie de bohème

notamment en compagnie d’Alfred Valette, Charles Morice, Paul Morisse,

Moréas et surtout Verlaine. Il semble avoir délaissé le mysticisme. Il fait

la connaissance de Valentine Renault, phtisique, probablement prostituée,

dont on ne sait pas grand-chose, sauf ce qu’en dit Nouveau dans son recueil

Valentines (1885-1887).

On discute de la raison de ce

titre : des poèmes à Valentine Renault ou aux Valentines en général,

un terme en vogue en Angleterre avec lequel il était familiarisé ?

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’ils ont vécu ensemble durant un an et demi.

À la fin de 1885, Nouveau prend des

cours de dessin et en 1886, il exécute une copie d’un tableau de David, qui

est acceptée par le musée de Versailles ; il obtient un poste de

professeur de dessin à Bourgoin, dans l’Isère. En 1887, il fait l’objet d’un

très mauvais rapport du recteur d’Académie : « manque d’exactitude, de méthode, aucun résultat ».

Au printemps, il essaie de faire éditer Valentines,

mais le projet ne se réalise pas. En juillet, il échoue au certificat

d’aptitude et en octobre est envoyé à Remiremont (Vosges), où tout se passe

bien, avec un très bon rapport du recteur de l’Académie de Nancy en juillet

1888. En décembre, il obtient un poste de suppléant à Janson-de-Sailly, à

Paris, où les choses se passent bien dans un premier temps, puis se

dégradent.

En 1889, Nouveau lance le processus

d’édition de Valentines, mais

arrête tout, car il doute de la qualité de ses vers et car aussi il trouve

ces vers frivoles et peu en accord avec sa religiosité. Jusqu’à la fin de

ses jours, de manière obsessionnelle, il tentera de récupérer toutes les

copies et épreuves de ce recueil.

Ces poèmes, sous le titre Valentines et autres vers, seront

édités en 1922 par Messein à l’initiative et par les soins de Delahaye,

mais avec des mutilations et des censures dues, semble-t-il, à la famille.

Les textes originaux ont pu être rétablis grâce à des épreuves de 1889,

revues par l’auteur et qui ont pu être retrouvées. Voici quelques poèmes ou

extraits de poèmes issus de ce recueil.

Vilain

J’ai connu,

Madame, une Dame,

Moi vilain

petit paysan,

Aussi grande

de cœur et d’âme

Que la plus

grande et… fine lame

Et… pleine

d’esprit… jugez-en.

Un soir, mon

âme était complète,

Comme dit,

après avoir bu,

Le jeune

homme qui fait la fête ;

De vrai, je n’avais

plus ma tête,

J’étais

totalement fourbu.

J’avais

l’esprit un peu morose ;

Je ne sais ce

qui traversa

Ma cervelle,

pour quelle cause...

« Comment

perdîtes-vous.., ta rose ?

Oui, Madame,

contez-nous ça. »

Ah ! que

notre bêtise est grande !

Doux Jésus !

Amour de Sion !

Ma langue à

vous se recommande...

Oui,..,

car... pourquoi cette demande,

Ou plutôt.

cette question ?...

Comment

perdîtes-vous... Ta rose ?

Et

j’attendais, me tenant coi.

Alors, tout

doucement, sans pose,

Comme on dit,

hélas ! quelque chose

En songeant à

n’importe quoi.

« Bien

simplement », répondit-elle.

N’est-ce pas

céleste et charmant ?

Cette réponse

est immortelle.

Je voudrais

d’un flot de dentelle

Encadrer

ce : Bien simplement !

Le refus

(extrait : vers 1-5 et 76-95)

Je suis

pédéraste dans l’âme,

Je le dis

tout haut et debout.

Assis, je

changerais de gamme,

Et, couché

sur un lit, Madame,

Je ne le

dirais plus de tout

[…]

Oui, ce

vilain soupçon nous gêne

Et pourrait

submerger un jour,

Près de la niche,

avec la chaîne,

L’Amitié,

cette belle chienne

Qui hurle à

sa lune d’amour.

Pour moi,

vous remarquerez comme

J’ai quelque

grâce à protester :

Passant pour

la moitié d’un homme,

N’aurais-je

pas le droit, en somme,

De chercher à

me compléter ?

Bien mieux,

tiens ! je ne suis pas large,

Mais le plus

raide des paris,

Qu’on me le

tienne, et je me charge

Sous les yeux

du public, en marge,

Du plus vieux

mouchard de Paris !

Or, je ne

suis pas pédéraste ;

Que serait-ce

si je l’étais !

Voyez, Madame,

quel contraste !

Ah ! par

la perruque d’Éraste !

Et

maintenant, si je pétais !

Le baiser III

« Tout

fait l’amour. » Et moi, j’ajoute,

Lorsque tu

dis : « Tout fait l’amour »

Même le pas

avec la route,

La baguette

avec le tambour.

Même le doigt

avec la bague,

Même la rime

et la raison,

Même le vent

avec la vague,

Le regard

avec l’horizon.

Même le rire

avec la bouche,

Même l’osier

et le couteau,

Même le corps

avec la couche,

Et l’enclume

sous le marteau.

Même le fil

avec la toile,

Même la terre

avec le ver,

Le bâtiment

avec l’étoile,

Et le soleil

avec la mer.

Comme la

fleur et comme l’arbre,

Même la

cédille et le ç,

Même

l’épitaphe et le marbre,

La mémoire

avec le passé.

La molécule

avec l’atome,

La chaleur et

le mouvement,

L’un des deux

avec l’autre tome,

Fût-il

détruit complètement.

Un anneau

même avec sa chaîne,

Quand il en

serait détaché,

Tout enfin,

excepté la Haine,

Et le cœur

qu’Elle a débauché.

Oui, tout

fait l’amour sous les ailes

De l’Amour,

comme en son Palais

Même les

tours des citadelles

Avec la grêle

des boulets.

/…

Même les

cordes de la harpe

Avec la

phalange du doigt,

Même le bras

avec l’écharpe,

Et la colonne

avec le toit.

Le coup

d’ongle ou le coup de griffe

Tout, enfin

tout dans l’univers,

Excepté la

joue et la gifle,

Car… dans ce

cas l’est à l’envers.

Et (dirait le

latin honnête

Parlant des

choses de Vénus)

Comme la

queue avec la tête,

Comme le

membre avec l’anus.

Dernier

madrigal (extrait : vers 71-100)

Ah ! comme

je vais bien m’entendre,

Avec ma mère

sur mon nez.

Comme je vais

pouvoir lui rendre

Les baisers

qu’en mon âge tendre

Elle ne m’a

jamais donnés.

Paix au

caveau ! Murez la porte !

Je

ressuscite, au dernier jour.

Entre mes

bras je prends la Morte,

Je m’élève

d’une aile forte,

Nous montons

au ciel dans l’Amour.

Un point…

important… qui m’importe,

Pour vous ça

doit vous être égal,

Je ne veux

pas que l’on m’emporte

Dans des

habits d’aucune sorte,

Fût-ce un

habit de carnaval.

Pas de suaire

en toile bise…

Tiens !

c’est presque un vers de Gautier

Pas de

linceul, pas de chemise ;

Puisqu’il

faut que je vous le dise,

Nu, tout nu,

mais nu tout entier.

Comme sans

fourreau la rapière,

Comme sans

gant du tout la main,

Nu comme un

ver sous ma paupière,

Et qu’on ne

grave sur leur pierre,

Qu’un nom, un

mot, un seul, GERMAIN.

Fou de corps,

fou d’esprit, fou d’âme,

De cœur, si

l’on veut de cerveau,

J’ai fait mon

testament, Madame ;

Qu’il reste

entre vos mains de femme,

Dûment

signé : GERMAIN NOUVEAU.

Germain Nouveau, La

Lectrice. Huile sur bois, 1885, représentant probablement Valentine

Renault, qu’il a rencontrée en juin 1885, l’inspiratrice probable des

poèmes du recueil Valentines (reproduit d’après le site Cité

du livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Valentines

- Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).

Notes

©Pedro

Vianna

Voir la

suite dans ce même numéro: 2e

partie

|