|

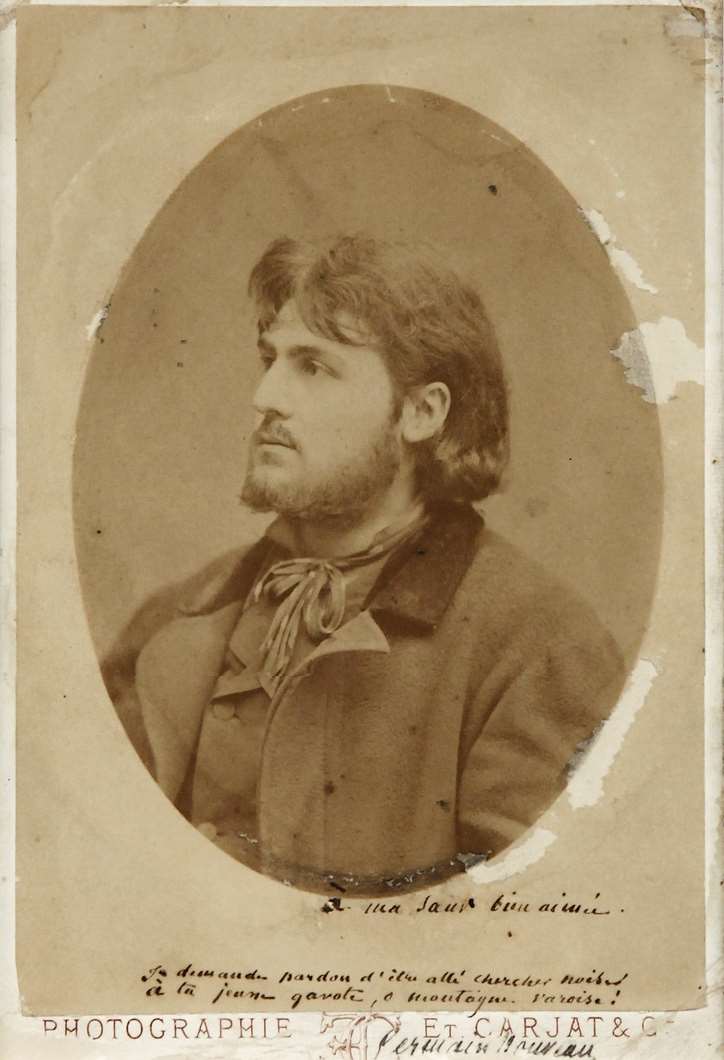

Photographie

par Étienne Carjat (cca.

1873) (reproduite d’après Wikipédia)

En janvier 1890, à sa demande,

Nouveau est en congé pour des raisons de santé. En mars, il reprend un

poste à Janson-de-Sailly, mais son travail est critiqué par l’inspection de

dessin.

Le 15 mai 1891, c’est le grand délire

mystique, qui commence en classe : il se déchausse, se met à genoux,

prie, part dans la rue où il se met à quatre pattes, priant et faisant avec

la langue le signe de la croix sur le trottoir. La consommation d’absinthe

semble y être pour beaucoup, bien plus que son mysticisme. Il est envoyé à

Sainte-Anne puis le lendemain à Bicêtre, où il reste cinq mois. Ses amis,

notamment Camille de Sainte-Croix, tentent en vain de faire publier ses

recueils, mais Noveau lui-même s’y oppose. Après

avoir quitté Bicêtre, il hésite entre partir dans le Midi, faire un

noviciat, partir avec une mission du cardinal Lavigerie en Afrique du Nord,

mais finalement reste à Paris, même si on retrouve sa trace à Bruxelles au

début de novembre, sous le nom de Bernard Marie ; il y lit la Bible et

dessine beaucoup ; il quitte Bruxelles pour Londres, où il pense

trouver un emploi de professeur.

En 1892 il est toujours aux environs

de Londres, de plus en plus plongé dans le mysticisme et dans l’imitation

de saint Benoît Labre ; il songe à faire publier à Paris La Doctrine de l’Amour. À la

mi-avril, il revient à Bruxelles puis durant l’été fait à pied le

pèlerinage de Rome et est expulsé d’Italie pour mendicité. Il passe par

Rousset et en décembre, grâce à ses amis du ministère de l’Instruction

publique, reçoit une indemnité de 150 francs.

Durant presque un an, on perd sa

trace, mais en août-septembre 1893 il est à Marseille, d’où il adresse au

ministère une demande de poste en Algérie ou “aux colonies”, car il est

très atteint par des rhumatismes articulaires aux mains et aux pieds, ce

qui est terrible pour un professeur de dessin. Refus. Malgré tout, il part

à Alger, d’où il adresse une lettre à Rimbaud, qu’il croit encore en vie à

Aden, pour lui demander un avis sur son projet de s’y installer comme

peintre décorateur.

En mars 1894, aux frais de l’Académie d’Alger, il est hospitalisé dans une station thermale

et reçoit quelques indemnités du ministère ; il tente, en vain, d’être

réintégré comme professeur et passe l’année 1895 à Alger. En févier 1896 il

est à Marseille et reçoit de temps en temps des aides du ministère, grâce à

ses amis qui y travaillent.

En 1897 il obtient enfin sa

réintégration et est nommé professeur de dessin à Falaise, dans le

Calvados. D’abord il refuse le poste, mais on lui fait comprendre que ce

serait inadmissible. Il y reste une semaine et démissionne car la ville est

trop froide pour ses rhumatismes. Il repart dans le Midi, où il continue de

recevoir de temps en temps des aides du ministère.

À partir de 1898, il mène une vie

errante dans le Midi, avec quelques passages par Paris ; il fait aussi

de longs pèlerinages à pied en Italie et en Espagne. Il s’installe à

Aix-en-Provence qui reste son port d’attache pendant douze ans. Il mendie,

parcourt les routes en faisant des portraits et chante accompagné d’une

guitare qu’il a fabriquée. Il fréquente également la bibliothèque Méjanes

pour se consacrer à des lectures bibliques.

En 1903, il fait une copie de son Marron travesti, probablement écrit

vers 1896-1897 et supposé être une parodie burlesque de la quatrième

églogue de Virgile (Virgilius Maro),

mais qui n’a pas beaucoup de lien avec l’original, contrairement à un long

poème sans titre (Ça, ma Muse,

chantons) qui figure dans Le

Calepin du Mendiant, dont nous parlerons par la suite. Le texte est

plutôt une satire et une diatribe contre les médecins de Bicêtre. Bien que Nouveau ait essayé de

publier cette œuvre en 1910 et en 1918, le texte n’a été édité qu’en 1935,

probablement par Messein, mais sans dépôt légal, sans indication d’éditeur

ni d’achevé d’imprimer, la seule date indiquée étant 1903. En voici un

extrait, la fin du poème, dans lequel nouveau s’amuse en faisant une

“psychanalyse” de l’Hippolyte de Racine.

Le Marron travesti (extrait : vers

284-307)

Vois le fils de Thésée à

cette heure aux Échos

Qu’à Charenton demain on

mettra, j’imagine,

Car voici ce qu’hier il a

dit chez Racine :

HIPPOLYTE

Le dessin* en est pris (kleptomanie) je pars (aliéné migrateur) cher Théramène

Et quitte le séjour de

l’aimable Trézène. (folie affective)

Dans le doute (folie du doute) mortel (lypémanie) dont je suis agité (agité)

Je commence à rougir (alcoolisme) de mon oisiveté (paralysie générale)

Depuis plus de six mois (folie raisonnante) éloigné de mon

père (persécution)

J’ignore le destin d’une

tête si chère. (folie

des coiffeurs)

J’ignore encor les lieux (perversion des odeurs… atrophie des

nerfs olfactifs)

Que si tu t’obstinais

quand mêmes à venir

Et que déjà réduit à son

pot lui tenir,

Tu tombasses un jour en

agoraphobie

Ou dans théomanie ou

mégalomanie,

De l’exaltation en la

dépression,

Ou délire entraînant classification**

Ou folie empruntée au mal

syphilitique

Ou bien au mal étique, ou

bien au mal phtisique

Ou dans folie encor dite

des cuisiniers,

Teinturiers,

chaudronniers, vitriers, plâtriers :

Tout cela se guérit en

acceptant asile

En te mettant au pot d’une

façon civile,

En écoutant ton cul sonner

l’enterrement,

En prenant ton tombeau

philosophiquement.

* Vieille

orthographe.

** Taximanie ou folie scientifique, c’est le cas de

Diafoirus.

En 1904, Nouveau vient régulièrement

à Paris, dormant dans un grenier rue de Verneuil, par terre dans un sac,

bien que Léonce de Larmandie lui ait

successivement fait apporter trois lits, dont les deux premiers sont vendus

aux Puces par Nouveau ; il ne se sert pas du troisième et pour se

nourrir, il fouille dans les poubelles avec un crochet ou fait la queue aux

distributions de vivres aux pauvres, comme l’a constaté de visu Larmandie.

C’est cette même année que, à l’insu de Nouveau, Larmandie

fait publier La Doctrine de l’Amour

sous le titre Savoir aimer de G. N. Humilis, en partie expurgée, en

partie mutilée car Larmandie part d’un texte

qu’il avait dicté après l’avoir mémorisé avant de le rendre à Nouveau, qui

n’aura connaissance de cette publication que plus tard, en 1910, lors d’une

nouvelle édition sous le titre Poèmes

d’Humilis. Il tentera alors une action en justice. En 1924, Delahaye

republiera le livre sous le titre Poésie

d’Humilis et vers inédits.

En 1905, meurt sa sœur Laurence, avec

qui il s’était brouillé.

En juin 1906, il séjourne à

Saint-Ouen puis fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

En septembre 1907 on le trouve à

Paris ; il envoie un texte à la Société des gens de lettres (SGDL) mais on ne sait pas lequel.

Durant l’été 1908, il séjourne à Rome

et à Naples où il se rend à pied. Son cousin Silvy lui envoie parfois des

mandats.

En 1909, de retour d’Italie, il passe

chez son cousin à Saint-Raphaël puis, durant l’été part à Alger, où il vit

six mois ; peut-être fait-il plusieurs traversées comme gardien de

troupeau. En décembre il va en Espagne et tente, sans résultat, de devenir

religieux dans un monastère de la province de Lérida.

En janvier 1910, il est de nouveau à

Alger, d’où il envoie à son cousin Silvy une sorte de testament, dans

lequel il lui demande de s’opposer par tous les moyens à la publication

d’un quelconque de ses vers et de détruire tous ses manuscrits. Il fait une

nouvelle tentative infructueuse de devenir religieux à la Trappe.

En février, il débarque à Marseille

et s’installe à Aix. Il travaille à un Traité

d’orthographe et, en novembre, envoie à son cousin une pièce en trois

actes en prose, ces textes n’ayant pas été retrouvés. Il essaie d’obtenir

d’un oncle quelque argent en vue d’éditer une petite plaquette, que tout

indique serait le texte Ave Maria

Stella, qu’il fera publier à ses frais en 1912 et dont voici un

extrait.

Ave Maria Stella (extrait : vers 1-12

et 100-119)

À genoux sous ma voile,

Je te salue, Étoile.

Étoile de la mer,

Garde-nous d’abîmer.

L’oiseau pêche en eau

basse,

On part, vive

l’espace !

Mais tout beau ! mon

neveu :

Souvent, hors de tout feu,

Le temps trop tôt se gâte.

Et ce fier brick démâte

Si la Vierge n’y luit,

Tout périt cette nuit.

Garde-nous en voyage

Et sur terre et sur

mer ;

S’il faut faire naufrage,

Surtout de male

mort :

Et de rendu plus sage

Conduis la voile au Port.

Louange à Notre-Père,

(Amour à Notre-Mère),

Et gloire à

Jésus-Christ ;

Honneur il sied de faire

Le même au Saint-Esprit.

Ainsi soit-il.

À la fin de 1910, ayant appris la

publication de ses poèmes en 1904 et en 1910, Nouveau est furieux, allant

jusqu’à citer Larmandie en justice et à demander

l’aide juridictionnelle, qui lui est refusée, la plainte ayant été déclarée

sans suite par le parquet d’Aix.

En septembre 1911, il s’installe à

Pourrières ; il est d’abord accueilli par un cousin buraliste puis, à

la fin de novembre, il achète pour 70 francs une tour en fort mauvaise

état, où il vivra jusqu’à sa mort. Il gagne un peu d’argent en faisant

quelques portraits, mais vit surtout de la charité.

En 1911 et 1912, il lance plusieurs

appels aux secours financiers au ministère, par le biais de son ami

Delahaye. Il essaie aussi de mobiliser ce dernier en vue de la publication

d’Ave Maria Stella, que, comme

nous l’avons vu, il finira par faire éditer lui-même.

En 1913, il tente de relancer la

procédure contre Larmandie et la SGDL ; non-lieu. C’est aussi en 1913 qu’il

commence à écrire son « journal

mensuel rédigé sur carte postale » qu’il appellera ensuite La presse du pauvre. Voici trois

exemples de ces très courts poèmes.

I (31.12.1913, à Ernest Delahaye)

Son curieux numéro

du 1er janvier

1914.

Volera tous les mois vers

des lieux différents

Comme tous les matins

journaux petits et grands

À travers, par dessous, et

par-dessus la ville ;

MAIS DES MIENS, SOUS LA

NUE, IL N’EN PLANE QUE MILLE.

II (17.01.1914, à Ernest Delahaye)

Pour monter jusqu’aux

Dieux, ou piquer une tête,

Qui pourrait, dans les

airs égaler un poète ?

III (entre janvier et mars 1914, à M. et

Mme Moutte ; fragment, le reste ayant été perdu)

Allo ! Allo ! Vu

donc la Concurrence,

Allo, Allo ! ne nous

oyez-vous pas ?

Que s’entre-font dedans le

genre bas

Tant de rimeurs que nous

sommes en France

Nous ferons des

rabais ! et nous aurons un prix

Unique pour tous nos

articles !

— Ne chaussez déjà vos

bicycles

Tous les précédents y compris.

Ce ne sont Nouveautés de

Haute Fantaisie !

Plutôt petits objects de poésie [...]

Nous ne savons pas grand-chose de la

vie de Nouveau pendant la Première Guerre mondiale. Il continue de vivoter

à Pourrières, mais en décembre 1918, il achève un projet datant de 1906, le

Placet rimé au Grand Maître de

l’Université, cette fois-ci remanié pour remercier le ministre de lui

avoir accordé, le 26 mars 1918, une indemnité de 100 francs « à titre éventuel sur le crédit

des encouragements aux sciences et aux lettres ». L’original est

daté 1917-1918. Cet ensemble, très hétéroclite, a été publié dans Le Calepin du Mendiant, dont nous

parlerons bientôt.

Placet rimé au Grand

Maître de l’Université (extrait : vers 1-12)

Le soussigné : poëte fou,

(Rimant assez à loup-garou,)

Qui fut commis d’Ordre, à

vos ordres,

(Rimant trop bien à grands désordres)

Professeur plus tard à

Agen,

(Pour rimer avec Pérugin,)

Et plus tard, en

« pays de Voge »,

Couvant Poussins dessous

sa toge ;

Et, beau jour, de grand’fièvre plein,

(Or, c’était, sans toque,

à Rollin,)

De danser, chanter, dans

sa classe,

À grands gestes de

contrebasse :

La complainte du

professeur de dessin (extrait : vers 49-73)

(Sans oublier la politesse

De vous inviter, chez

Phébus,

À tirer, aux bords du

Permesse,

Le lapin appelé :

rébus.

À pêcher, dans le vert

Permesse,

Sur fond de culotte à

l’envers,

Ce qu’on nomme « de

jolis vers »,

À bâiller avec nos...

Déesses ;

À fumer l’air, quand il

est froid;

À déjeuner de ce qu’on

voit ;

À dîner de ce que l’on

croit ;

À souper de ce que l’on

doit ;

À jouer à jeu qu’on

conçoit.)

Mais le bon dieu de

Médecine

Vous baille toujours bonne

mine,

Et vous préserve de tous

maux

Des laids, aussi bien que

des beaux,

Et d’avoir « un

chancre superbe » (sic !)

Et de vous gratter dessus

l’herbe.

Tout au bas de quoi j’ai

signé

Pour ce malade

condamné :

(Car le DÉLIRE POÉTIQUE,

Comme son frère

alcoolique,

Ne guérit qu’au monde

meilleur,)

Poète fou, grand

rimailleur.

Chanson

Ma bougie est morte

Je n’ai pas de feu

Qu’à la lune, en sorte

Que j’en ai fort peu.

J’ai pour toute escorte

Les rats, les souris…

Si ma Muse avorte,

Je n’en sois repris ;

Puces et punaises,

Araignées, cafards...

Je ne suis à l’aise,

Logé aux Beaux-Arts ;

Le vent sur la face,

À travers le mur,

Quand, de guerre lasse,

Je dors sur le dur ;

Et la pluie qui tombe

À travers mon toit,

Me met dans la tombe,

Plus d’à quatre doigts.

Ma bougie est morte ;

Que pour rire un peu,

Mandat, l’on me porte

Pour l’amour de Dieu

…Novembre

1918

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur

(Hélas ! c’est tout ce que j’ai) de vous remercier des 1 200

deniers dont vous avez bien voulu me gratifier ; mais comment avec

aussi peu de sesterces, car aujourd’hui cent livres, c’est à peine cent

sols, en comparaison d’hier, comment dis-je, avec quatre cents liards (soit

dit pour l’Encouragement aux Sciences) aller à Paris pour prolonger vos

jours, et ceux de Mon Médecin. (Il ne plaisante pas. Vous savez que

généralement ceux de ce genre sont empiriques, plus ou moins.) Toutefois,

j’y vais tâcher, car il n’est rien que je ne sois prêt à faire pour vous

autres. Et puisque, vous nous empruntez volontiers nos formules surannées,

je dirai comme vous diriez, en terminant : Veuillez agréer, Monsieur

le Ministre, la nouvelle assurance (hélas! en fait

d’assurance, prime d’assurance, je n’ai guère d’autre assurance) de mon

entier dévouement.

Oh ! pour cela, vous

pouvez y compter.

Il semblerait que la SGDL ait aussi versé quelques modestes subsides à

Nouveau en 1918. Il vit comme un ascète, prie, lit des textes religieux,

s’applique “la discipline” au moyen d’une ceinture de cuir et va prendre la

soupe à l’hôpital, se chauffant avec le petit bois qu’il ramasse dans les

collines du coin. La famille s’est éloignée du poète, car il lui fait

honte, Nouveau ne craignant pas de dire dans le village « dans les ordures ménagères, il y

a de quoi nourrir des familles entières ».

Il jeûne de façon exagérée et, après

40 jours sans manger, il meurt d’inanition entre le vendredi saint et le

dimanche de Pâques en avril 1920. Il est enterré dans la fosse commune, la

famille se refusant à s’occuper des obsèques. Ce n’est qu’en 1925 que, sous

la pression des amis, la famille a accepté de transférer ses restes dans le

caveau familial, le corps ayant pu être identifié grâce à la ceinture en

cuir dont il se servait pour s’appliquer “la discipline”.

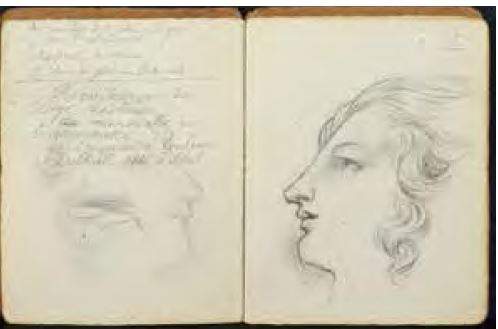

Carnet de notes et de

dessins de

Germain Nouveau, vers 1908-1910, similaire au fameux Calepin du mendiant,

carnet dont la trace a été perdue (reproduit d’après le site Cité du

livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Le

Calepin du mendiant - Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).

On connaît d’autres poèmes de Germain

Nouveau, inédits ou publiés à titre posthume, écrits entre 1886 et 1903.

Parmi ces poèmes :

Memorare (date inconnue, in Valentines et autres vers en 1922 ; extrait : vers

71-80, qui font penser à la fin

du poète

Je ferai Quatre-Temps,

Vigiles,

Tout le Carême en sa

rigueur ;

Comme un chrétien des

Évangiles,

J’enchaînerai mes yeux

agiles,

Ne levant au Ciel que mon

cœur.

Je m’infligerai des

supplices

Avec ma corde au nœud

serré,

Ma discipline et mes

cilices ;

Je dois faire aussi mes

délices

Des rires que j’exciterai.

En 1949, Jules Mouquet

a publié, sous un titre de son invention, Le Calepin du Mendiant, des inédits de Nouveau datant de la

période 1886-1903, figurant dans un carnet du poète, soit écrits

directement, soit copiés par l’auteur sur ce support. On y trouve le texte Ca, ma muse, chantons, dont nous avons

déjà parlé et dont voici un extrait.

Ça, ma Muse (extrait : vers

1-17)

Çà, ma Muse, chantons,

pour fort qu’il t’en ennuie ;

Il faut au bout du pont

que je gagne ma vie ;

Les passants de nos vers

fassent donc bon marché.

Prends ta viole et

chantons jusqu’à soleil couché.

Une araignée en fer s’est

emparée des villes,

Des champs, des continents

et de toutes les îles.

On n’entend plus sonner

dans tous les ports de mer

Que le mugissement d’une

vache de fer...

Quel vacarme à minuit

frappe encor mon oreille ?

C’est la bête de fer qui

travaille et qui veille.

Ah ! que de bras aura

son travail étonné !

Que de doigts son travail

au vice détourné !

Il lui sied bien vraiment

d’excuser ma paresse.

Nous vivons pour des fers

qu’on polit et qu’on graisse,

Nous vivons dans les fers

que partout on suspend,

Nous voyageons aux fers

d’un rapide serpent,

Nous nous mettons aux fers

sur le cheval du singe ;

Dans ce “recueil” il y aussi d’autres

poèmes, ainsi que des Bribes et des

Fragments, deuxième partie du livre. En voici quelques exemples.

À J.-A. R… (poème non daté, sans doute postérieur

à 1898, publié dans Les lettres

françaises du 7.X.1948), J.-A. R étant Jean-Arthur Rimbaud.

Et moi, je vois aussi

toute chose autrement,

Et je dis comme vous que

nous sommes un poëte.

De notre père Hugo nous

avons la cravate,

Nous rimons du Phébus dans

le haut allemand.

Tous vos jolis brillants

ne valent par leur boîte,

Ni votre imagerie un

peintre d’ornement.

Quel « absurde »

écolier ! le « ridicule » amant !

Tiens ! « dégoûtant » chanteur de la note inexacte !

Vous qui coiffez les gens,

vous voilà bien coiffé.

Je n’aurai qu’un petit le

bonnet étoffé.

Déjà, s’en mord un doigt

votre grande niaise.

Mais sur elle du goût remportez donc le prix ;

Ou tâche que tes vers,

cirés par antithèse,

Reluisent pour longtemps sous

tes justes mépris !

Rappelons que, à un moment de sa vie,

Rimbaud aimait à se qualifier d’absurde,

de ridicule et de dégoûtant…

Sans

amis, (non daté, paru dans Les lettres françaises du 7.X.1948)

Sans amis, sans parents,

sans emploi, sans fortune,

Je n’ai que la prison pour

y passer la nuit.

Je n’ai rien à manger que

du gâteau mal cuit,

Et rien pour me vêtir que

déjeuners de lune.

Personne je ne suis,

personne ne me suit,

Que la grosse tsé-tsé, ma

foi ! fort importune ;

Et si je veux chanter sur

les bords de la Tune

Un ami vient me

dire : Il ne faut pas de bruit !

Nous regardons vos mains

qui sont pures et nettes,

Car on sait, troun de l’air ! que vous êtes honnêtes,

De peur que quelque don ne

me vienne guérir.

Mais je ne suis icy pour y Faire d’envie,

Mais bien pour y mourir,

disons pour y pourrir ;

Et la mort que j’attends

n’ôte rien que la vie !

La chanson de mon Adonis (non daté, paru dans Les lettres françaises, 7.X.1948)

À quinze ans, un jeun’ de mon âge

Vint me dire un jour :

Aime-moi !

Ce fut là tout notre

mariage

À peu près comme dans les

bois.

Ah ! hi ! hi ! hi ! hi !

hi ! ho ! ho !

Adonis, c’était l’ nom d’ mon homme ;

Quant à moi, l’on

m’appelle Écho,

Le plus fort, c’est qu’au

bar d’ la somme

Il n’

payait jamais son écot.

Après quatre mois de

ménage,

Un beau jour, près de

l’Opéra,

Il me dit : Je pars

en voyage ;

Promets-moi que tu

m’écriras.

Son adresse, ell’ n’arriv’ pas vite :

Elle s’est égarée, je

vois.

Le plus dur, c’est que

dans sa fuite

II ne m’a laissé que la voix.

Tous mes bijoux ont pris

le coche ;

De ma montre j’ai fait mon

deuil ;

Et pas même un mouchoir de

poche

Pour essuyer mon petit

ciel !...

Sans doute, ce poème est un souvenir de

la période de la vie en compagnie de Rimbaud.

Ravaudeuse (non daté, paru dans Les lettres françaises du 7.X.1948)

Ravaudeuse de mes linceuls,

Où la postérité demain me

voudra mettre,

À personne du moins nous

n’aurons dit : Mon Maître,

Comme ces beaux phénix qui

font leurs vers tout seuls.

Dans la correspondance de Germain

Nouveau, qui fut tour à tour monarchiste et républicain, nous trouvons

quelques passages qui relèvent de considérations théoriques :

I. sur la littérature, 2.10.1889, à Léonce de Larmandie

Tous les livres sont

placés vis-à-vis du lecteur dans la même expectative. Toutes les lectures

ne sont pas de tout âge, et chaque auteur a ses âmes d’élection, qui pour

le goûter doivent un peu être faites à l’image de la sienne. C’est ce que

Péladan appelle : la semblabilité du

lecteur. L’expression paraîtrait un peu forte, toutefois il y a beaucoup de

vrai. Mais on est aussi gagné, conquis, dompté. Et le lecteur peut se

trouver compris dans l’un de ces trois termes, et voir s’éclairer une

œuvre, sans qu’il y ait semblabilité.

II. sur le mode de vie et la

religiosité, 25.11.1891, à sa sœur Laurence

Tu me demandes comment je

passe mon temps. Je me couche de bonne heure, et me lève de même. Je

m’arrange pour faire une visite à l’Église, sinon pour la messe entière. Je

finis de dire mes prières, qui sont assez longues, dont j’ai composé

quelques-unes. Si je n’ai pas de courses à faire, et si je ne dessine pas,

(mais je dessine beaucoup) je lis toujours les mêmes livres, (ni journaux ni

rien) que la Bible et l’Évangile. On peut les relire continuellement, c’est

comme si on les lisait pour la première fois, tant il y a de choses qu’on

n’avait pas remarquées. En as-tu un d’Évangile ? Si en as un tu as tout ce

qu’il te faut, et si tu ne le lis pas, tu es privée de toute espèce de

choses sur cette terre.

III. sur la société et la pauvreté, 21.04.1892, à sa sœur

Laurence

Tout mon désir est d’entrer

en religion, ne serait-ce que comme frère lai, si je ne suis pas trop vieux

et si l’on veut de moi.

Continue à demander à Dieu

sa protection pour moi. Les temps sont très difficiles pour les pauvres. La

pauvreté, cette vertu du chrétien, cet état de Notre-Seigneur, cette

vocation de Saint Labre, sont aujourd’hui punies de la prison en Europe. Pauvre malheureuse Europe !

IV. sur la société et les besoins, 14.10.1909, à Ernest

Delahaye

Donc, pour ne pas perdre

le fil de mon sujet, Nature ne nous a donné qu’un seul besoin véritable,

qui est de manger. Mais le Pacte social, pour parler le langage actuel,

l’état social si tu veux, de besoins, oh ! combien, (comme dirait

Verlaine, d’après nos vieux chroniqueurs !...)

oh ! de combien de besoins ne nous a-t-il pas

encombrés, comme celui de faire empeser un faux col, acheter des souliers,

des chaussettes, des caleçons, deux douzaines de chemises, deux pantalons

de fantaisie, avec veston, et casquette ; et trois pantalons habillés

avec jaquette et chapeaux ronds ; trois gilets de 1uxe, deux de

soirée, redingote, chapeau de haute forme, costume de chasse, costumes de

chauffeur, de cycliste, de touriste, etc... gants de luxe, canne de luxe,

etc…

Germain Nouveau, Le

Repas du pauvre. Huile sur isorel, 1909 ? (reproduit

d’après le site Cité du livre-Aix-en-Provence dédié au poète : Aix-Pourrières

- Germain Nouveau (citedulivre-aix.com)).

Enfin, rappelons que Nouveau était un

amateur de pseudonymes : P. Néouvielle, Duc de la Mésopotamie, Jean de

Noves, Gardéniac, Bernard Marie avec ou sans trait

d’union, B.-M. Nouveau, François Bernard,

François La Guerrière, La Guerrière en un ou deux mots, Guerrière, Le

Guerrier, Imbert Dupuis, Bénédict et probablement aussi Largillière, Largellière, Jean de la Noce, Sansay.

Pour conclure, je rappelle qu’en 1953-1955

Jacques Brenner et Jules Mouquet ont publié chez

Gallimard les Œuvres poétiques de

Germain Nouveau, un livre aujourd’hui épuisé, et que les éditions Seghers,

en janvier 1971, ont consacré à Germain Nouveau le numéro 203 de la

collection Poètes d’aujourd’hui.

Nous espérons ne pas vous avoir trop

ennuyé et surtout vous avoir donné envie de lire ou de relire Germain

Nouveau.

©Pedro Vianna

Voir le

début dans ce même numéro : 1ère

partie

|