|

On ne saurait assez remercier

Jeanne pour ce passionnant témoignage mettant en lumière une

historiographie gravitant autour d’un grand personnage de notre « île

point ». C’est la métaphore qu’employait souvent Jeanne lors de nos

conversations pour désigner notre petitesse géographique… L’île point.

Point sur lequel

Malcolm n’aura pas été d’accord, car ce dernier voyait grand et avait une

vision tectonique du site de ses mythologisations

et de la scénographie de son invention d’un imaginaire fondateur.

Le livre de

Jeanne Gerval ARouff : Pour Malcolm de Chazal, L’essentiel monolithe

est involontairement une fresque à la dérobée des dernières heures de la colonialité triomphante et des prémices de la décolonialité balbutiante. Malcolm, tout comme Jeanne

d’ailleurs, peut être considéré comme un parangon de cette alternance

sociétale et civilisationnelle enchâssée dans une géopolitique de la

sensibilité et du savoir.

Le titre de l’ouvrage

semble gentiment contredire Jean-Marie Le Clézio qui a affirmé dans une

conférence à l’auditorium Octave Wiehe de

l’université de Maurice le 20 septembre 2002 (et que Jeanne rapporte dans

son ouvrage p.91) que « l’œuvre de Chazal n’est pas monolithique. »

Et il ajoute une réflexion explicative qui résume en trois courtes phrases

mon propre ressenti parfois en lisant du Chazal : « Sa logique est

celle du mouvement. Il procède par retouches. Le terme de repentir en

peinture, s’applique encore mieux. » Son écriture serait selon Le

Clézio une « littérature-peinture ».

*

L’Essentiel Monolithe de Jeanne est un vibrant hommage à Malcolm

de Chazal, monument emblématique de notre histoire culturelle récente, que

dis-je, le point d’orgue de notre fin de siècle colonial, génie

auto-proclamé, disaient en son temps ses détracteurs dans le vase clos de

la colonie, car l’île se trouvait encore sous le joug britannique, mais

consacré génie quand même, ailleurs, en métropole où cela comptait encore,

auréolé dans le milieu littéraire parisien au cœur d’un chassé-croisé de

prestigieux stars qui tenaient alors le haut du pavé : Jean Paulhan, Jean

Dubuffet, de Lacretelle, André Breton, Francis Ponge…

L’œuvre de Malcolm de Chazal

avait beau suscité un certain remous dans l’avant-garde parisienne avide

d’idées novatrices, à Maurice elle ne provoquait que dérision et

incompréhension. Il nageait à contre-courant dans la mentalité et la

bien-pensance des puissants du système colonial. Il était donc leur bête

noire, leur paria. Tel un héraut des temps nouveaux, Chazal s‘est tôt rangé

du bon côté de l’histoire.

Le narratif du dispositif

esthétique chazalien moqué surtout par sa

communauté héréditaire devint au fil du temps un leitmotiv, un genre de

récit mythique qu’il revisitait souvent en écriture dans la presse, dans sa

correspondance et à la radio (le son familier de sa voix résonne encore

dans mes souvenirs de ce temps jadis quand adolescent, j’écoutais ses

causeries à la radio).

Malcolm de Chazal échangeait

beaucoup avec ceux qui appartenaient à sa famille d’esprit. Il aurait été

aujourd’hui sans conteste un fervent défenseur des réseaux sociaux et aurait

été un excellent facebooker. Il avait de très bons rapports avec la presse.

Il publiait régulièrement en éditorial dans Le Mauricien où son ami

André Masson était rédacteur en chef, et dans Advance qui devint son

porte-voix par affinité idéologique. Il connaissait tous nos chroniqueurs

culturels de cette époque des années 1960-1970. René Noyau, adepte de la

séparation des genres, jugeait sa picturalité à l’aune des conventions

traditionnelles de l’art moderne et déplorait ses maladresses techniques. Il était toutefois le seul du petit

groupe d’initiés de la chronique (davantage mondaine que culturelle) à ne

pas céder à l’encensement unanime du talent pictural de Malcolm de Chazal ;

son analyse est circonspecte (Advance 5.7.1958 – « Le cas Malcolm de

Chazal »). Si la recension de Pierre Renaud était en adéquation avec

le Zeitgeist, celle de Marcel Cabon se focalisait

sur la littérature, il sous-estimait l’interdisciplinarité.... Yves Ravat et Max Moutia par contre s’intéressaient davantage à la

singularité du personnage pittoresque et à ses excentricités qu’à la

signification de son iconographie dans l’édifice de son œuvre totale

(philosophico-littéraire et plastique). Cependant, Malcolm, conscient des

carences de la critique locale, ne ratait jamais de répondre avec une

exubérance juvénile à chaque fois qu’on le caressait dans le sens du poil.

La gent féminine par

contre avait une réception totalement différente de l’œuvre chazalienne et Malcolm divulguera les raisons fondamentales

de cette anomalie dès la première lettre de sa correspondance avec Jeanne

Gerval ARouff en réponse à l’article de cette dernière paru le 7 octobre

1959 dans Le Mauricien.

« Chère Mademoiselle,

vous avez été prophétesse. Et n’avez-vous pas été la seule à l’exposition

de Rose Hill à m’acheter un tableau ? » Cette exclamation

emphatique de reconnaissance est à la fois spontanée et sincère.

L’appréciation impulsive et l’enthousiasme de Jeanne le touchent

profondément et exaltent son ego. Par ailleurs l’épithète prophétesse est

appropriée quand on sait que Jeanne compte parmi les premiers

inconditionnels de la secousse tellurique du phénomène Chazal dans le monde

des idées et dans le paysage culturel de Maurice.

Et Chazal renchérît : « Mademoiselle,

vous si compréhensive, permettez-moi maintenant de vous parler à cœur

ouvert : les femmes sentent des choses que leur intelligence n’a

même pas conçues.

L’esprit des femmes sent le

souffle de l’avenir, alors que le reste des hommes est encore à questionner

l’horizon. »

Si ce premier échange

épistolaire ébauche déjà le prototype du récit épique de la révélation esthétique, un condensé qui servira désormais de leitmotiv, tel l’essence

ou le principe directeur d’une œuvre musicale, s’amplifiant crescendo en d’innombrables

articles de presse et de causeries radiophoniques, il nous aura appris

subrepticement que Jeanne a été sans conteste la première à acquérir une

œuvre picturale de Malcolm de Chazal. Elle doit avoir mentionné cette

acquisition hors-micro au cours de nos entretiens en vue de mon livre Visite

D’Atelier (en cours de parution). Dans son Intérieur polyvalent à

l’instar de Magritte peignant dans son living bourgeois bien rangé, je n’ai

vu que ses propres œuvres, hormis ces deux pages du cahier Culture de l’Express

du lundi 9 septembre 2002 qu’elle a créées pour la commémoration du

centenaire de la naissance de Malcolm, pieusement encadrées en diptyque

telles des ex-votos.

Contrairement à quelques autres

protagonistes de mes interviews qui s’appropriaient sans vergogne des

maniérismes de Malcolm, absolument rien dans les travaux de Jeanne ne

trahissait des velléités de référentialité

formelle. Elle évite ce répertoire iconographique unique qui fait les choux

gras des nombreux épigones. En revanche elle semble s’inspirer de la trame

spirituelle reliant toutes ces valeurs épidermiques reflétées par ces motifs fétiches : ananas, dodos, fleurs-fées, chaussures de plage,

palmiers-baobab et j’en passe. La grande diversité des nombreuses œuvres

échelonnant le long parcours de l’autrice documenté dans l’ouvrage en

donnent la démonstration.

Le déracinement du biotope culturel

indianocéanien (fin 60) et le long exil de

presqu’un demi-siècle dans l’univers occidental, matrice civilisationnelle

des colonisés, aliénaient au premier abord mon jugement par un brutal

inversement de perspective, je m’en rendis compte en interviewant Jeanne en

2012, chez elle à Floréal, après avoir dialogué avec une flopée d’artistes

des arts visuels de l’île proposée par le ministère de la Culture. Tous ces artistes du présent se voulaient contemporains, dans le

sens chronologique certes. Cependant, ils ne l’étaient pas dans le sens

générique du terme, à l’instar de Jeanne adepte des axiomes de son maître à

penser Malcolm de Chazal. Bien avant l’avènement du genre Contemporain des

années 60, de ce glissement de paradigme qui prône « l’extension de la

notion de l’art » (Joseph Beuys), Malcolm de Chazal n’était-il pas

déjà connu pour ses postures intellectuelles de transdisciplinarité d’art

total ?

Ce n’est pas par hasard que Jeanne

Gerval ARouff soit la personne à qui notre grand homme confiera en 1976 son

ultime testament, à l’Hôtel National, QG de Malcolm comme chacun sait, dans

des circonstances conspiratrices dignes d’un scénario de polar, et dont

Jeanne Gerval ARouff nous fait part dans la «

Lettre à Malcolm » qui préface la publication de L’Autobiographie

Spirituelle en 2008 chez L’Harmattan. Elle a

déjà publié ce document sous le titre de Le Pré-Natal

dans le magazine 5Plus en 1991, et il est intégré dans la trame de

L’Essentiel Monolithe.

Cette publication de l’Autobiographie

Spirituelle à L’Harmattan, figurait parmi les

références consultées peu avant de venir à Maurice pour rencontrer les

protagonistes de Visite d’atelier. Hormis quelques reproductions

visionnées sur ordinateur à Düsseldorf, j’ignorais toutes les activités

annexes de Jeanne Gerval ARouff, bref

l'essentiel, voire la dimension interdisciplinaire de la démarche de la

plasticienne. Je misais donc sur le dialogue pour rectifier le tir...

Jeanne Gerval ARouff

est peut-être très touche-à-tout, mais ses multiples centres d’intérêt sont

abordés en profondeur. Elle m’a montré lors de nos entretiens une masse de

témoignages soigneusement archivés qui dévoilent, outre les affinités

évidentes avec Chazal, une rétrospective exhaustive des différentes étapes

de l’ensemble de son œuvre.

Certains textes de Jeanne (lettres

privées, lettres ouvertes et échanges fictifs d’outre-tombe inclus)

évoquent une connexion spirituelle qui transcende le plan terrestre.

L’œuvre de Chazal exerce sur Jeanne un puissant ascendant ésotérique, une Seelenverwandschaft dirait-on en

allemand.

Pour Malcolm de Chazal, L’Essentiel

Monolithe est certes un

tour de force de documentaliste au service du rayonnement de la tête de

proue de notre contemporanéité postcoloniale, mais se distingue par un

genre de duo-selfie avec le génie Chazal et l’auteure pluridisciplinaire

qui démontre ses facultés de passer avec aisance d’un médium à un autre. Elle est journaliste, écrivaine,

essayiste, poétesse, plasticienne, chroniqueuse commentant à chaud

l’historiographie culturelle, critique d’art, pasionaria de la mémoire

collective occultée de l’icône Chazal, elle est tout ça simultanément ou

successivement. Elle assume surtout son rôle de disciple, fan

inconditionnel de l’incontestable superstar Malcolm de Chazal. Et l’on ne

peut que compatir à sa détresse et à son incompréhension à l’égard de

l’indifférence de nos compatriotes à honorer dignement le souvenir de ce

grand homme dans l’espace public, même pas une pierre d’achoppement devant

sa maison natale.

*

2002 a été une année faste pour ce mode de

chronique personnalisée qu’invente Jeanne pour s’adresser au génie disparu,

car persuadée « qu’il demeure à jamais », elle a retenu

l’usage de la lettre pour tout partager avec Malcolm. Cette

communication à sens unique débute en fanfare avec la lettre commentant la

conférence de Jean-Marie Le Clézio le 20 septembre à l’auditorium

Octave Wiehe et s’étend à toutes les

manifestations « au fil des événements » ayant un lien de près ou de

loin avec le souvenir de Malcolm.

Elle déambule les pistes empruntées

par les intellectuels d’antan pour se rencontrer dans des endroits jadis

légendaires du vieux Port-Louis, mais aujourd’hui disparus ou délabrés en

attente de faire place à une douteuse modernité. Elle évoque par des

épisodes et des anecdotes, qui faisaient parfois le tour de l’île,

l’ambiance culturelle et le débat d’idées à l’étroit dans la colonie à la

veille de l’émancipation politique, puis traversant la transition, abordant

l’indépendance… Ces esquisses sont imbues par l’empreinte et le

charisme du mage. Elles ébauchent pour la postérité les

éléments d’une historiographie plausible de la vie culturelle à une époque

charnière de notre patrie.

On imagine, comme à rebours, le

temps de lire ces brèves chroniques, des gens que l’on a côtoyés,

que l’on a connus vaguement, des amis aussi et des ombres familières

esquissant le décor social de cette avant-indépendance insouciante,

et des bouleversements qui s’ensuivirent…

Toutes ces réminiscences du

temps de l’insouciance, pêle-mêle, suivant à la piste l'aura du mage dans

l’espace et dans le temps nous font rêver. On a plein la tête des

senteurs de la légèreté de cette époque pas si lointaine…

et des odeurs de la ville portuaire si présentes dans les tableaux de

Fabien Cango.

On dirait bien oui à

cette invitation au rêve d’une île apaisée, d’un éden se

rapprochant de l'utopie chazalienne.

*

Jeanne est sculptrice et l’élégante

facilité à s’adapter aux contraintes de matériaux réfractaires surprend.

Elle impose au basalte des formes élémentaires que l’on associe aux

propriétés structurelles de cette matière et n’intervient qu’avec des

inscriptions sur les surfaces planes de figures cubiques. Le respect de la

matière prime sur la forme. Les sculptures en basalte, matière qu’elle

nomme « notre pierre identitaire », ont toujours, même en modèle réduit,

l’aura de monumentalité de vestiges archaïques : dolmens, menhirs…

Et le titre de cet ultime hommage

de Jeanne envers Malcolm : l’essentiel monolithe, évoque les forces

tectoniques et spirituelles à la base de la monumentalité sculpturale et

archaïque de son sujet, le mégalithe Chazal.

Serge Gérard

Selvon

Plasticien et théoricien

de l’art

40217

Düsseldorf, Allemagne

serge.selvon@mac.com

https://www.sergeselvon.de

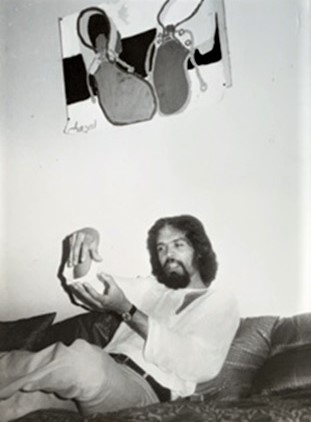

C’est l’unique photo de moi en 1969

dans mon atelier à Rose Hill où l’on peut voir un de mes deux

gouaches de Malcolm fraîchement acquises à mon arrivée à Maurice après 5

années d’études à l’académie des beaux-arts de Düsseldorf. Les

couleurs du Chazal sont beaucoup plus vives que sur la photo jaunie…

et la gouache est sommairement épinglée au mur, o sacrilège

! Plus grave encore, la gouache peinte sur du papier fait main que

Chazal employait a été un peu amochée pendant un dramatique

déménagement. J´ai trouvé un expert de la restauration de papier pour

me défroisser ce coin gauche qui n’est heureusement pas déchiré, et cela va

me coûter, je ne sais combien de fois plus que j’ai payé pour l’œuvre en

1969…

S. G. S.

|