|

La

poésie bâtarde de Monchoachi

Monchoachi (André

Pierre-Louis, né en 1946) est un poète martiniquais auteur chez Obsidiane de trois recueils dont le premier, L’Espère-Geste

(2002), a été récompensé par le prix Max Jacob. Militant engagé en faveur

d’une Martinique libérée de ses chaînes (celles de la France et plus

généralement celles d’un capitalisme destructeur), il a créé un mouvement

éphémère, Lakouzémi (la cour des amis)

accompagné d’une revue du même nom et tout aussi éphémère (un seul numéro

en 2007). Défenseur du créole (il a traduit En Attendant Godot et Fin

de Partie), il écrit désormais sa poésie dans une langue française que

l’on peut dire bâtarde, avec des inserts de vocabulaire et de syntaxe

directement empruntés au créole. Sa langue est donc doublement

personnelle : non seulement par son rythme, ses images, tout ce qui

peut distinguer un poète d’un autre parlant la même langue, mais encore par

sa langue elle-même à nulle autre pareille.

Voici

par exemple comment il évoque les « ravètes

l’église » (ravet = cafard) celles que, en

Français de France, on appelle les grenouilles de bénitier :

Sitôt

sitôt de l’angélus du soir l’âme aspergée

/ Landi pè, lédi fis / Et di Saint / Tèsprit

/ Si soit-il (les mains jointes )

coiffées sinon / tête-marée sinon chapeau paille sinon mouchouè-tête / Grand bonne-heure débarquant Ravêtes-léglise

ravêtes-délice / Ravêtes-malice

Les Dites une à une / Chacune

collé-serré contre son corps une tite cahier toute flapi / Leur corps serré l’un contre

l’autre sur les chaises paille flapies (Lémistè

[Les Mystères], 2012, p. 28).

Monchoachi peut tout aussi

bien créer des sortes de syntagmes où deux mots se télescopent, comme, dans

cette évocation de la couleur rouge, le verbe « bruitaliser ».

Rouge les cirouelliers

/ et les coqs bigarrés servis aux carrefours // Rouge du roucou le riz de

l’offrande / Et les cassaves // Rouge la sève du calebassier du milieu du

jeu de paume / qui bruitalise tant les entrailles

des vestales (p. 39).

Le

créole peut se manifester par une simple tournure, comme ci-après

« là-même », laquelle, apparemment, n’ajoute rien au niveau

strictement sémantique, mais qui en réalité contribue à renforcer le

réalisme de l’image.

Allait devant un nègre hiératique

campé vieille redingote / Et haut

de forme noirs / Venaient là-même derrière femmes en caracos de calicot

noir / Un godet attaché à la taille (p. 32).

Le

poète peut aussi inventer des mots, par exemple en partant d’un mot créole

(merveil = merveille) auquel il adjoint la

terminaison adverbiale française : « Mèveillement »

ci-dessous.

Là-bas là-bas sent

bon l’odeur des fleurs // Avec des nuages et la nouvelle lune / et l’étoile

du soir // Traversé de jeunes filles

belles belles meîme,

/ Mèveillement peintes le corps et le visage (p.

91).

Après

Lémistè, Liber America, une plongée dans

l’univers antillais creuset d’influences multiples, Monchoachi

a effectué un retour à ses sources spécifiquement africaines dans Lémistè 2, Partition noire et bleue (2015).

On y retrouve ce même lyrisme qui mêle à la quête de ce qu’il y a

d’essentiel dans l’humanité, un humour toujours sous-jacent et la

préciosité d’une langue inimitable.

Monchoachi ne se cache pas

sa détestation pour le monde moderne. Dans le précédent recueil, il n’avait

pas de mots assez durs pour décrire les ravages de la société de

consommation, la régression qu’elle induit en détruisant les identités

particulières, le matérialisme qui abolit l’indispensable dimension du

sacré. Dans Lémistè 2, il affirme

plus précisément sa position dans l’introduction en prose d’une partie du

texte. Il y dénonce en des termes on ne peut plus explicites « la

rationalité rapetissante, standardisante,

nivelante, le fatalisme morne généré par un culte

obtus rendu à l’évolutionnisme, et une vision historisante calamiteuse du

temps, l’engloutissement dans une vie privée de ‘monde’, l’horizon borné de

mièvres jouissances, l’assujettissement à des réjouissances mesquines, à

des plaisirs pitoyables, le pullulement de langages abjects, les rets sans

cesse resserrés d’un mode artificieux, fabriqué, bref la dégradation et

l’impuissance absolues fantasmagoriquement converties en progrès exaltant

et en liberté souveraine » (p. 84).

La

poésie de Monchoachi se nourrit d’un double

mouvement de révolte contre le

monde moderne et de nostalgie

d’un passé révolu : « qui sait encore écouter [les] histoires

[des] vieilles femmes au bord de l’eau ? » (p. 155).

Cependant Lémistè 2 se présente d’abord comme un

fabuleux hommage à l’Afrique éternelle, primordiale, tellurique, une

Afrique où hommes et femmes ne font qu’un avec la nature qui nourrit leurs

rites mystérieux et qu’ils égratignent à peine.

L’Afrique

des rites et des danses :

Et les filles qui émergent une à une

à la lune / Mettent leurs corps à danser // Se posent sur le corps avec les

rêves / Filles belles comme feuilles d’égbési /

peau lisse lisse saupoudrée d’osun

(p. 39 - « egbesi »

ou « gbesi » est un terme ajagbe (Sud Bénin) désignant le chat sauvage, « Osun » est le nom d’une déesse du Nigeria, « osun » celui d’un savon noir utilisé dans ce même

pays).

L’Afrique

immémoriale, l’Afrique des masques :

Nouveau masque aux yeux ardents, /

masque aux yeux d’antilope / enchatonné de triangles noirs et rouges /

peint oseille et sang sacrificiel (p. 47).

Femmes

et hommes, chacun à sa place :

Fimelle le coquillage nacré, le poulpe //

rai de lumière // dans les cavernes de la mer // Mâle « la fureur

sacrée », l’esprit vengeur qui le premier // posa son pied sur la boue

// et assécha la terre (p. 52).

Ou

encore :

Nord,

direction néfaste, demeure vieilles femmes, / Sud, bons vents, porteurs de

pluie // jeunes épousées aux hanches

souples // Guerriers derechef dansant en cercle // passant de croissant au

cercle, / bercent enfant qui grandit (p. 63).

Bien

que le créole soit moins présent dans ce texte qui n’est pas directement

inspiré par la Martinique, il apporte ici ou là une touche d’exotisme avec

son supplément de poésie : Comparé à « Corps allégé du lãnmisè bésoin bisoin » (p. 38), la traduction en bon

français (« le corps allégé de la misère et du besoin ») paraît

bien plate.

Au-delà

du recours au créole, il y a chez Monchoachi un

vrai bonheur de jouer avec les mots, en toute liberté … maîtrisée, comme

dans ce tableau des lions arrêtés près d’un point d’eau.

Y font des choses (toutes sortes) //

se lèvent et se couchent, / se couchent et se soient, / se couchent et

s’assisent, / vont et viennent, / disposent eau (et) air, // Font toutes

sortes (p. 24).

Ou

dans le passage suivant, méditation baroque sur le mystère de l’univers et

de la vie.

Toutes les ninivers

qui or bitent // et toute la

chose qui s’offre / les limbes qui tripotent les nuages / les vents qui

broutent arbres / les graines qui clapotent colportent // monde invisible (p.

145).

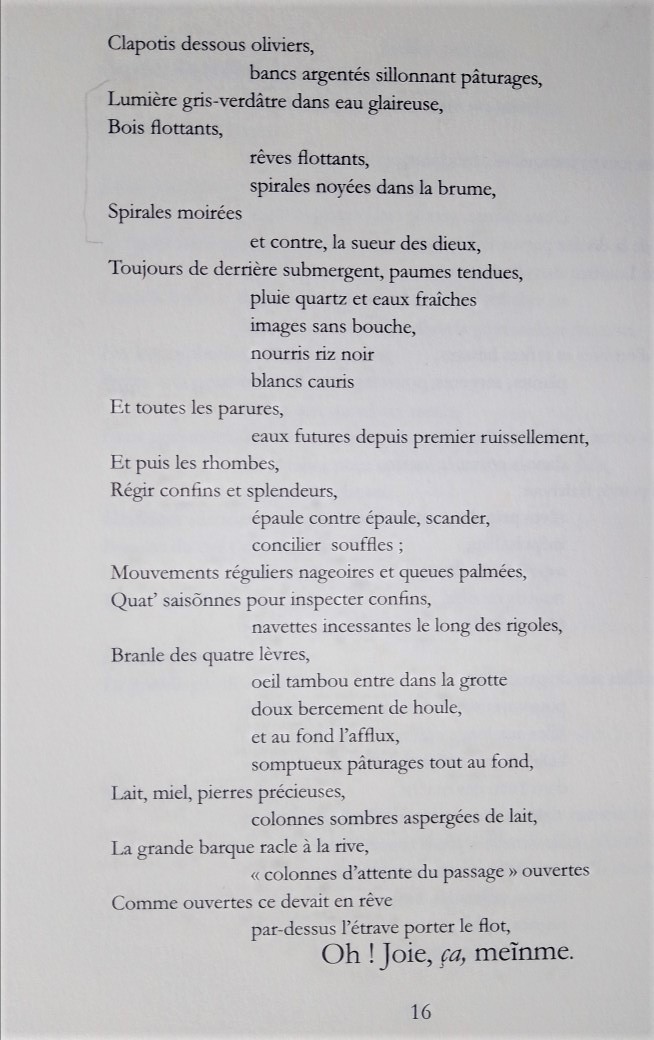

Il

faudrait encore parler de la typographie, particulièrement travaillée,

impossible à reproduire ici. Les décalages successifs qui scandent la page

éclairent le discours tout en ajoutant au propos une dimension proprement

picturale. Parfois, une « fantaisie » typographique – qui n’en

est pas vraiment une – signale l’importance d’un mot sur lequel le lecteur

risquerait de passer top rapidement.

Pieds maïs-bois // fourrés d o u c e

m e n t / deux par deux dans la terre (p. 48).

©Michel

Herland

|