|

HUMEUR

Paris en pointillé

(suite, 7)

par J. Fleuret

Je me souviens de ses rues, ses

monuments, squares et impasses, ses lieux où vécurent des hommes et des

femmes connus dans l’histoire, je me souviens…

|

65

|

|

Je me souviens du Mur des fédérés du cimetière du

Père-Lachaise.

|

|

|

Le mur des Fédérés est une

partie de l’enceinte du cimetière du Père-Lachaise, à Paris, devant

laquelle 147 fédérés, combattants de la Commune, ont été

fusillés par l’armée versaillaise (sous les ordres de Thiers), à la fin de

la Semaine sanglante, en mai 1871 et jetés dans une fosse commune ouverte

au pied du mur.

|

|

66

|

|

|

Je me souviens de la salle Gaveau, au 45, rue La Boétie, 8e arrondissement et

d’un concert mémorable du grand pianiste Wilhelm Kempff (une vie dédiée à Beethoven, dit-on) où la

salle, debout pendant plus de vingt minutes n’a cessé de l’applaudir.

Frénétiquement.

|

|

La salle Gaveau est une salle de concert d’environ

1 000 places, construite en 1906-1907 par l’architecte Jacques Hermant, et

principalement vouée au piano et à la musique de chambre.

|

|

67

|

|

|

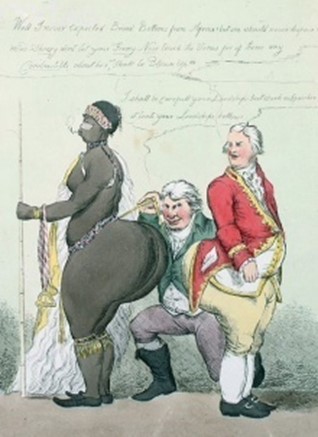

Je me souviens de la Vénus de Hottentote, au Musée de l’Homme, à Paris dans les

années soixante. Dans un kiosque en verre. De son vrai nom de Sarah Baartman, née en 1789 au Cap décédée à Paris en 1915 (à

26 ans). Son physique difforme avec un fessier proéminent en a fait une

attraction de cirque en Angleterre d’abord puis en France ensuite. Son

squelette a été rendu au Cap seulement en 2002, la France ayant pendant des années refusé de restituer son corps

|

|

68

|

|

Je me souviens de la Danse sur le parvis de l'Opéra dans le IIe arrondissement.

|

|

|

Le

groupe de La Danse est constitué d’un jeune homme,

souriant, dressé debout jouant du tambourin et entouré de plusieurs bacchantes

tournant et dansant nu autour de lui.

Découvert

au public, le 27 juillet 1869, le groupe provoqua tout de suite le

scandale, principalement en raison de la nudité des personnages et du

traitement réaliste de la composition. Dans la nuit du 26 au 27 août

1869, une main anonyme lança un encrier rempli d’encre noire sur le groupe,

dont l’original porte la trace.

L’opinion

publique, par voie de presse et diverses pétitions, demanda le retrait de l’œuvre.

Garnier proposa de déplacer la statue et de l’installer au foyer de la

danse, dans l’opéra même, mais les demoiselles du corps de ballet s’y

opposèrent en signant elles aussi une pétition. Napoléon III préféra

commander une nouvelle sculpture, mais la guerre de 1870 sauva l’œuvre.

|

|

Afin

de le protéger de la pollution atmosphérique, le groupe original est

transféré au musée du Louvre en 1964, puis au musée d'Orsay en

1986. Une copie réalisée en 1963 par le sculpteur Jean Juge (1898-1968),

commanditée par l’atelier de Paul Belmondo,

se trouve à sa place sur la façade du palais Garnier.

|

|

69

|

|

Je me souviens

du 7 de la rue la Boétie où siégeait à l’époque le Club Alpin Français.

|

|

|

Le 3

juin 1950 l’Annapurna est conquis

par Herzog et Lachenal. Pour la première fois un sommet dans l’Himalaya de

8000 mètres est vaincu par la cordée Herzog-Lachenal. L’exploit de l’ascension

de l’Annapurna est une victoire de l’alpinisme français.

Les lumières

brûlaient jusque tard dans la nuit, car la préparation a été minutieuse,

dans les moindres détails, le but était d’avoir tout prévu, matériel et

sanitaire. Ce fut une réussite bien que Maurice Herzog ait été durement

touché en sa chair et a dû être amputé des doigts de la main.

|

|

70

|

|

|

Je me souviens de l’hôtel de la Paiva, un hôtel

particulier parisien construit entre 1856 et 1865,

sur l’avenue des Champs-Élysées, au n° 25, par la Païva, née Esther Lachman

(1819-1884), aventurière russe d’origine polonaise très modeste, devenue

marquise portugaise, puis comtesse prussienne. Dans cet hôtel particulier,

elle y donna des fêtes restées célèbres.

En

1903, le Travellers Club s’installa dans cette

ancienne demeure luxueuse dont ce gentlemen's club est

propriétaire depuis 1923. L’hôtel de la Païva a

été classé au titre des monuments historiques en 1980.

|

|

71

|

|

Je me souviens

de l’église Saint-Augustin dans

le 8e arrondissement et du Père Charles de Foucauld qui y trouva

la foi.

|

|

|

Construite

par Victor Baltard (architecte des Halles de

Paris), cette église trouve son originalité dans sa structure plus que dans

son style éclectique inspiré des arts roman et byzantin.

En effet, elle est le premier édifice religieux d’une telle ampleur à

utiliser le fer et la fonte. Elle mesure près de

100 mètres de long et la hauteur de sa coupole s’élève à

plus de 80 mètres. Grâce à la structure métallique, les contreforts

habituels n’existent pas. Le terrain n’étant pas rectangulaire, le plan est

original : façade étroite, chœur très vaste. À mesure que l’on s’approche

de celui-ci, les chapelles adjacentes deviennent de plus en plus imposantes.

ICI Charles

de FOUCAULD s’est converti en se confessant à l’abbé Huvelin

en octobre 1886. Devenu prêtre le 9 juin 1901, il a célébré plusieurs fois

la messe dans cette église.

Il

était né à Strasbourg en 1858 et décédé à Tamanrasset (Agérie)

le 1er décembre 1916, à 58 ans.

Le jour

de sa conversion, Charles de Foucauld entra dans l’église pour discuter avec

l’abbé Huvelin, mais celui-ci refusa, et l’invita

à se confesser, puis lui donna la communion. Ce fut l’instant décisif de la

conversion. Le confessionnal est toujours là, précieusement conservé, et

orné d’une photo du Père Huvelin.

|

|

72

|

|

Je me souviens de la station de métro

Le Louvre

|

|

|

Elle

doit sa dénomination initiale de Louvre par sa proximité

avec la rue du Louvre d’une part et l’entrée du palais du Louvre d’autre

part, laquelle s’effectuait alors par la colonnade Mansart à l’est. Du fait

de cette proximité, une décoration culturelle spécifique est mise en place

en septembre 1968, à l’initiative d'André Malraux, alors ministre de la Culture,

afin de transformer la station en antichambre du musée.

|

©J. Fleuret – novembre-décembre 2020

1ère partie :

novembre 2017

2ème partie : décembre 2017

3ème partie : janvier-février 2018

4ème partie : mars-avril 2018

5ème partie : mai-juin 2018

6ème partie : sept.-oct. 2018

Vous voulez nous envoyer des

billets d'humeur ?

Vous pouvez soumettre vos articles

à Francopolis par courrier électronique à l’adresse

suivante :

contact@francopolis.net

|