|

Dans sa « préface

antérieure », placée à la fin du recueil, la poète et traductrice

Marilyne Bertoncini nous tend la main pour nous faire entrer – ou mieux

dit, plonger – dans l’écriture marine d’Eva-Maria Berg, où la perte de

repères nous pousse à des trouvailles au-delà du connu, pourvu qu’on

lâche prise et qu’on se laisse aller « hors du temps ». Qu’il

me soit permis de citer la préfacière :

« Plus qu’un voyage, en

réalité, c’est une dérive sans but défini que nous propose la poète (…)

Dérive d’une langue à l’autre, aussi, me semble-t-il, tandis que le

regard passe du texte allemand à la belle traduction que je lis (…) Sans

doute faut-il s’abstenir de chercher un sens caché, d’interpréter, mais

bien plutôt cela, oui : flotter à la dérive, accepter

l’impermanence, la fluidité du sens, dans une poésie ambulatoire qui est

ce souffle même… et qui nous pousse – comme un esquif – hors du temps,

dans l’analogie, m’empathie, qui fait que ce poème devient notre souffle

court, à lire le rythme volontairement haché, notre souffle de

lecteur-apprenti nageur de texte de haute-mer. »

En effet, alors qu’on a

l’impression d’emblée de se faire embarquer dans une série d’hymnes à la

mer, thématique qui mit au défi poètes et musiciens de tous temps –

« image usée » que la poète se donnerait le but de faire

enfin rentrer « dans le cadre de l’imaginaire des hommes »

(p. 13) –, on s’aperçoit vite que ce n’est guère le cas, et

heureusement ! Cette annonce est plutôt un défi en sens inverse, à

savoir de ce qu’il faut surtout éviter. Car la poète, tout en évoquant,

certes, la beauté du grand bleu, ne manque pas de nous faire sentir les

tragédies humaines qu’il renferme depuis toujours.

Ainsi toute une série de signaux

d’alerte, tissant une trame sous-jacente d’inquiétude, d’angoisse, de

souffrance sourde, traverse le recueil : le « scintillement

métal / des véhicules sur terre » (p. 14), un « navire

de guerre / à l’ancre » qui « bloque / toute la baie »

(p. 20), des « moteurs », des « véhicules / qui

ne jettent pas l’ancre / et tracent leurs rondes / autour de la baie »

(p. 46), des « sirènes » qu’on entend « se

rapprocher / et l’air / devient trop étroit / pour respirer »

(p. 75). Un environnement menaçant, évoquant explicitement les machines

de guerre, pèse sur la contemplation, et fait réfléchir aux « crimes

qui / ont affecté / d’inhumanité / un paysage / sans tache » (p.

69).

Mais justement, c’est là

qu’intervient le poète : il s’élève en esprit et en parole pour

habiter si haut que

l’oiseau soit une

mouette

qui confond la

croisée d’une fenêtre

avec un mât

compter ses plumes

une par une

pour perdre la peur

de la chute libre (p. 26)

Perdre la peur laisse la place à

la « claire contemplation » et libère l’imagination,

maîtresse de l’imprévisible :

seule la ligne

de l’horizon peut

paraître

si lisse la mer

vouée à la claire

contemplation

des vagues apaisées

dans le lointain

même les navires

coulent et les îles

évoquent maintenant

l’Atlantide l’imagination

se prépare

à une vue d’ensemble

pourtant elle

n’a de cesse

de se plonger

dans le désir

de l’imprévisible (p. 41)

S’est alors qu’on voit émerger le

titre du recueil tel un reflet inversé de la plongée contemplative, cette

« brèche dans l’eau » faite par la lumière :

Ainsi se fraye

la lumière

une brèche

dans l’eau

et pourtant

elle ne tombe pas

sur tous les

disparus

dans les océans

du monde (p. 59)

Ainsi l’eau, qui « n’était

/ jamais claire / n’était jamais trouble », à savoir qu’elle était

par nature d’une parfaite neutralité à nos plaisirs comme à nos douleurs,

s’éclaire de notre « lumière », et « coule entre / les

regards noie / l’anxiété » (p. 63). Une

transformation s’opère :

un regard coule

plus tard

ainsi qu’il

reste encore

la lumière

du coucher du

soleil

plus belle et

plus profonde qu’avant

impression de l’essentiel (p. 79)

La beauté n’est donc pas donnée a

priori, elle est un don acquis par la contemplation, et devient elle-même

source de vie :

immensité de beauté

lumière pure l’eau

porte encore

toujours la source

de la vie même privée d’hommes

immensité de froideur

lumière pure l’eau

avale non seulement le soleil

mais aussi le mouvement

immensité d’éblouissement

lumière pure l’eau

attire les yeux

et les laisse sombrer (p. 87)

Une onde de compassion s’étale à

la fin du recueil, pour, on dirait, réconcilier la beauté acquise et la

souffrance subie :

on dirait

de l’argent

dans la lumière

éblouissante

l’eau n’a pas

l’air trouble

et la vague

semble douce comme si

elle berçait tous ceux

qui ont quitté le rivage (p. 99)

Pour

la lumière dans l’espace…

ou

« une brèche dans la fenêtre »

(**)

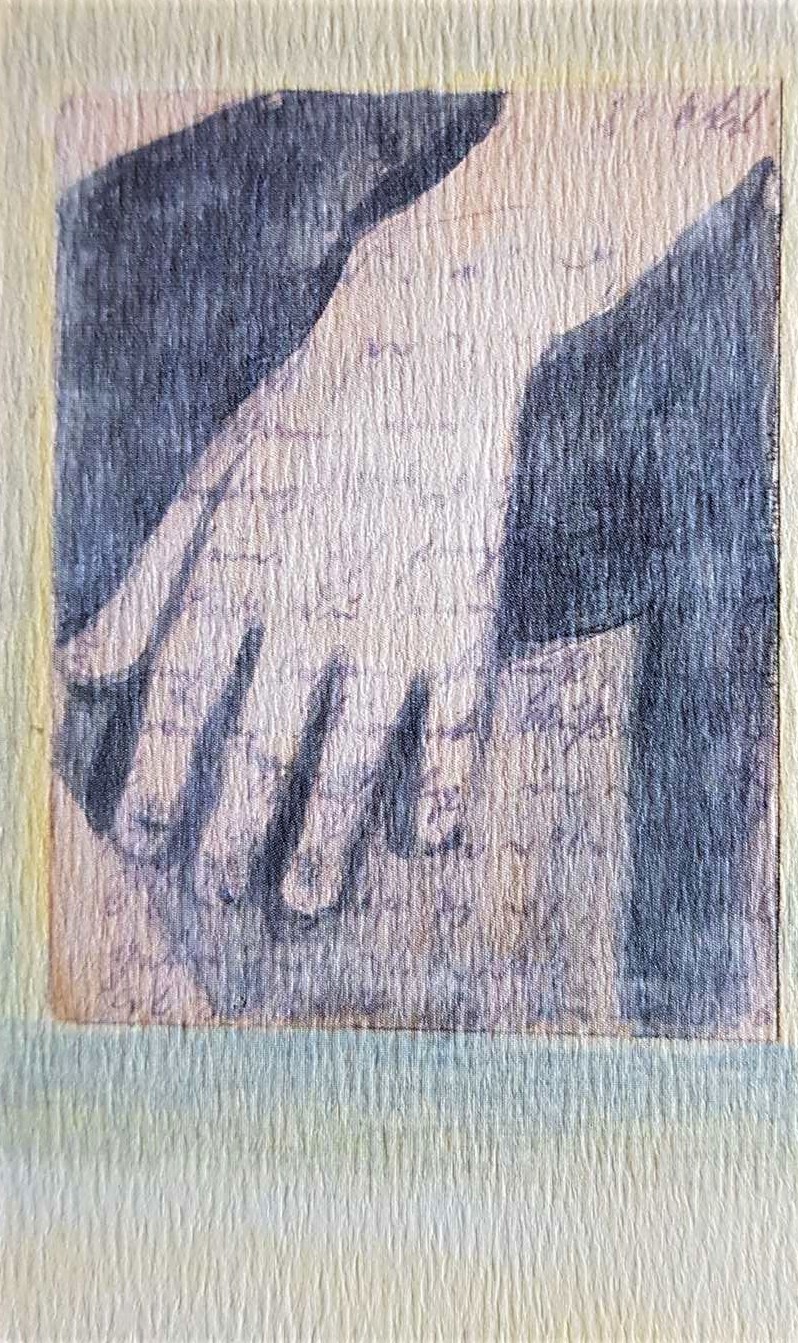

Peinture de Matthieu Louvrier (la dernière du recueil, fragment)

La « lumière dans l’espace », parue

pratiquement en même temps que la « brèche dans l’eau »,

pourrait, me semble-t-il, être vue comme la « jumelle » de

cette dernière. J’aimerais bien en retenir quelques éclats, pour leur

beauté et leur plénitude de sens issue justement du renversement du sens

commun. Car il est question ici d’ouvrir l’espace par la pensée, de ne

pas fermer les fenêtres en restant confiné dans son cachot, de voir

au-delà du visible, de se délester des bagages en montant plus haut,

d’écouter le silence d’un espace « rempli du son de

la disparition », et somme toutes, de faire respirer le poème à

travers… « une brèche dans la fenêtre » :

La

pensée appartient

à

l’espace

mais

celui qui sait

résister

à la pression

abat

les murs

et

ouvre de lui-même

un

univers

***

Trop

de lumière

brouille

les yeux mais

celui

qui els ferme

ressent

ce

qu’il

ne voit pas

***

Ils

montent l’escalier

marche

après marche

leur

cœur bat

plus

légèrement ils

laissent

derrière eux

de

plus en plus

***

Il

est plus facile

de

fermer les fenêtres

que

d’exclure

ce

qui est autour

***

Un

jour

à

demi un bout

du

chemin un

morceau

d’espace

une

brèche dans la

fenêtre

une vue

qui

manque

à

l’ensemble du texte

***

Pour

la lumière

dans

l’espace

que

la nuit

enferme

pour

l’écoute

du

silence

qui

emplit

l’espace

pour

l’autre

côté

du jour

et

dans le bruit

absolument

préserver

regard

et

voix

***

Une

voix

se

perd

dans

l’espace

désormais

rempli

du

son de la disparition

***

Le

temps s’est mis

à

neiger dans

la

maison et

à

s’entasser

jusqu’en

haut du toit

il

cherchait

l’espace

et le silence

Combien de bleu

ou « regarde par la fenêtre »

(***)

Et

pour dresser comme un trait d’union entre les deux recueils précédemment commentés,

j’aimerais juste évoquer un troisième – un livre d’artiste, paru dans des

conditions graphiques exceptionnelles, comme Pour la lumière dans

l’espace : il s’intitule Combien de bleu (wieviel

blau).

Dans

une grande cohérence avec soi-même, la poète nous fait, ici, cet aveu

révélateur, qui nous laisse comprendre le lien secret entre lumière et

eau, fenêtre et bateau sur mer :

Toutes

les fois que quelqu’un

regarde

par la fenêtre

à

l’instant un bateau

est

en vue

et

s’approche

du

rivage

dès

qu’il ferme

les

yeux

il

est à bord

au

lieu de porter

son

regard

au

loin

On

a envie d’embarquer, merci, Eva-Maria, pour tes brèches de lumière !

©Dana Shishmanian

|